Еще одна функция горловых мешков – понижение высоты звука. Эта задача также актуальна для обезьян, которые используют звуковую коммуникацию для общения с сородичами, находящимися сравнительно далеко и скрытыми густой листвой тропического леса (в общении на близком расстоянии более существенную роль играют мимика, жесты, позы и разнообразные прикосновения), и – в связи с этим – имеют слуховой анализатор, настроенный на преимущественное распознавание низкочастотных звуков. Но для человека эта задача теряет актуальность: люди используют звуковую коммуникацию в первую очередь для общения на близком расстоянии.

Иногда можно встретить утверждение о том, что значительную роль при производстве членораздельной речи играет подбородочный выступ. Но это не вполне верно. Подбородочный выступ – это просто результат неравномерной редукции челюстей, происходившей в процессе эволюции человека. Другое дело, что при развитии речи мышцы языка совершали все больше разнообразных тонко дифференцированных движений, и именно необходимость в прикреплении этих мышц, возможно, уберегла нижнюю челюсть от редукции. Более того, на ней возникли подбородочные ости

[20] и выступ. А в становлении членораздельной речи сыграл роль не подбородочный выступ как таковой, а изменение способа прикрепления подбородочно-язычной мышцы с мясистого на сухожильный. Впрочем, как отмечал антрополог Виктор Валерианович Бунак, для развития членораздельной речи уменьшение размеров нижней челюсти сыграло положительную роль, поскольку «при быстрой смене артикуляции массивная нижняя челюсть и мускулатура создавали бы большую инерцию в работе речевого аппарата, основанной, как известно, именно на быстрой смене артикуляции»141.

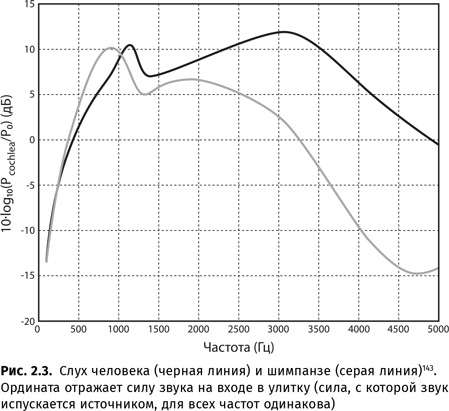

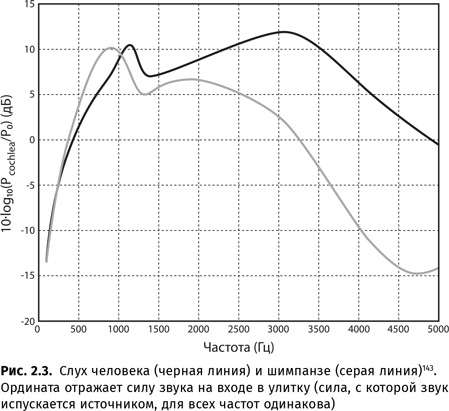

Анатомические изменения, связанные с развитием членораздельной звучащей речи, коснулись не только речевого аппарата. У человека иначе, чем, например, у шимпанзе, устроен слуховой анализатор. Лучше всего мы слышим звуки в диапазоне от 2 до 4 кГц – именно на этих частотах сосредоточены значимые характеристики фонем (прежде всего согласных). Шимпанзе же лучше всего слышат звуки частотой около 1 кГц. Для них это очень важно, поскольку примерно такую частоту имеют их так называемые долгие крики (один из типов коммуникативных сигналов). Для звукоподражания существенно, что человек может эффективно слышать производимые им самим звуки одновременно по двум каналам – внутреннему (звук проводят кости) и внешнему (звук проводит воздух)142

[21].

Для того чтобы все эти приспособления могли работать, нужна система, которая бы ими управляла, – мозг. Важным свойством человеческой коммуникации является то, что она подконтрольна воле, а не эмоциям (т. е. управляется структурами коры больших полушарий, а не подкорковыми структурами, как у обезьян): чтобы заговорить, нам необязательно приходить в сильное возбуждение (это скорее помешает), надо лишь захотеть нечто сказать. За последние десятилетия знания об устройстве мозга значительно расширились и углубились144

[22]. Появились магнитно-резонансные и позитронно-эмиссионные томографы, развиваются магнитоэнцефалография и компьютерная рентгеновская томография, стала возможна компьютерная визуализация работы мозга (в том числе микрокартирование), возникли методы и технологии, позволяющие исследовать живой бодрствующий мозг146.

До сравнительно недавнего времени предполагалось, что существует специальный участок коры головного мозга – «языковой орган», который один выполняет все задачи, связанные с языком, и не выполняет никаких других задач, и главная задача исследователей – найти, какой именно участок мозга какую работу выполняет (эта идея лежит в основе, например, семантического атласа человеческого мозга147). Однако более корректные исследования показывают, что это скорее тупиковый путь: работа мозга основана прежде всего на взаимосвязях нейронов. По образному выражению нейролингвиста Татьяны Владимировны Черниговской, она похожа на джазовую импровизацию, для которой музыканты съезжаются из разных мест: у них нет ни дирижера, ни нот, они собрались, сыграли и разъехались по домам148. Как заметил еще в середине XX в. Александр Романович Лурия, «высшие психические функции как сложные функциональные системы не могут быть локализованы в узких зонах мозговой коры или в изолированных клеточных группах, а должны охватывать сложные системы совместно работающих зон, каждая из которых вносит свой вклад в осуществление сложных психических процессов и которые могут располагаться в совершенно различных, иногда далеко отстоящих друг от друга участках мозга»149. Теперь это подтверждают и западные исследования, выполненные с помощью новейших технологий150.

Чаще всего, когда говорят о мозговых структурах, связанных с языком, упоминают две области в левом полушарии – зону Брока́ и зону Вéрнике, названные в честь Поля Брока и Карла Вернике, описавших в XIX в. пациентов, которые вследствие разрушения этих участков мозга испытывали трудности с речью.

Действительно, при поражении этих областей у человека возникают речевые расстройства – афазии. При поражении зоны Брока люди испытывают трудности при говорении, им сложно переходить не только от слова к слову, но даже от одного звука к другому в пределах одного слова. Речь замедленна, плохо артикулирована и требует от больного больших усилий. Во фразах отсутствует правильный порядок слов, мало служебных слов, а служебные морфемы (окончания рода, падежа, числа, суффиксы времени и наклонения и т. п.) часто употребляются неправильно. Даже при чтении (которое в основном сохранено) люди, страдающие афазией Брока (или эфферентной моторной афазией), запинаются на коротких служебных словах.

Вот пример речи такого больного из работы нейропсихолога Татьяны Васильевны Ахутиной151: Ну… ну вот… октябрь и сразу… ну вот… это вот… третий, третий… (пишет дату). И сразу мне… ну вот сразу… Что-то, что-то такое (указывает на свою ногу). И это… и языком… вот прямо…: т-т-т-т… Это, два месяца… а после одну неделю опять… Ну оттуда уже значит… группа. Из знаменательных частей речи при этой афазии больше всего страдает глагол. Например, о своем ранении больной рассказывает так: Вот… фронт… и вот… наступление… вот… взрыв… и вот… ничего… вот… операция… осколок… речь, речь… речь152.