Коммуникация юных муравьев (нескольких дней от момента выхода из кокона – при нормальной продолжительности жизни до полутора лет) отличается от коммуникации взрослых; коммуникация взрослых с такими неопытными особями имеет ряд специфических свойств: взрослый муравей общается с «ребенком» дольше, чем с другими взрослыми, и стимулирует его вступать в контакт антеннами774.

Хотя прямой расшифровке коммуникативная система муравьев не поддается, эти аналогии показывают, что многие свойства, характерные для человеческого языка, видимо, с неизбежностью возникают в коммуникативной системе, которая должна обеспечивать передачу большого количества разнообразной информации.

Как отмечает Резникова, использование разными видами муравьев разных типов передачи информации связано с их образом жизни и теми задачами, которые им приходится решать. Тем видам, у которых численность семьи составляет не более нескольких сотен особей, развитая знаковая система не нужна: необходимое количество корма вполне можно собрать на расстоянии двух-трех метров от гнезда, а на таком расстоянии вполне достаточно пахучего следа. Напротив, у тех видов, которые живут огромными семьями и собирают корм, удаляясь от гнезда на значительное расстояние, имеются коммуникативные системы, обладающие богатыми выразительными возможностями775.

Для звучащей речи большое значение имеют формантные различия – прежде всего именно по ним (а не, скажем, по громкости, длительности или высоте основного тона) мы отличаем разные фонемы друг от друга. Но способность использовать формантные различия представлена и у животных. Как свидетельствует Текумсе Фитч, виды, использующие звуковую коммуникацию (например, мартышки верветки, японские макаки и журавли), способны различать форманты не хуже людей776. Даже у лягушек есть специальные детекторы, настроенные на те частоты, которые особенно важны для каждого конкретного вида. Формантные различия могут использоваться, в частности, для того, чтобы отличать друг от друга сородичей777, для распознавания разных типов сигналов опасности и т. п.

Множество аналогов в животном мире имеет человеческая способность к рекурсии. Самый простой (по крайней мере с точки зрения человека) мыслительный процесс, требующий применения рекурсии, – это счет: каждое следующее число на единицу больше предыдущего. Но считать, как показали исследования, умеют не только люди778, но и шимпанзе (этому посвящены, в частности, специальные эксперименты, проводимые в Киото под руководством Тецуро Мацузавы779), попугаи780, воро́ны781 и муравьи782. В опытах Зои Александровны Зориной и Анны Анатольевны Смирновой было показано, что серые вороны могут складывать числа в пределах четырех (и даже оперировать при этом обычными «арабскими»

[51] цифрами), муравьи в экспериментах Резниковой и Рябко продемонстрировали способность складывать и вычитать в пределах пяти783, а макаки-резусы в опытах американских исследователей Элизабет Бреннон и Герберта Террейса «считали» (последовательно дотрагиваясь на экране до изображений групп с разным количеством предметов) по возрастанию и по убыванию от 1 до 4 и от 5 до 9784.

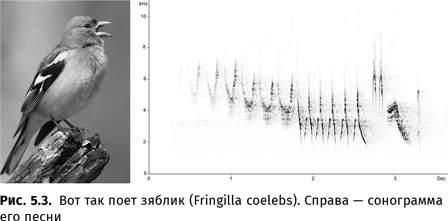

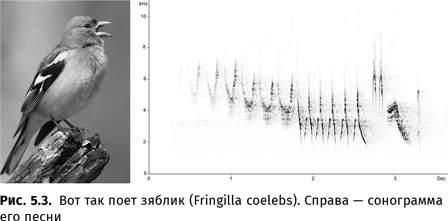

Наиболее разработана аналогия между человеческим языком и песней певчих птиц (это один из подотрядов отряда воробьиных)785. Песня делится на слоги – отдельные спектральные события, имеющие более звучную вершину и менее звучные края. Каждый отдельный слог, подобно фонеме, не имеет собственного значения

[52], но их последовательность складывается в песню, несущую определенный смысл. Для распознавания песни существенно, чтобы слоги шли в определенном порядке – иначе представители соответствующего вида не опознают песню как свою.

У целого ряда птиц существует, как и у людей, чувствительный период, когда усваивается коммуникативная система, – соответственно, в передаче их песни велико значение культурной составляющей. В чувствительном периоде есть стадия «лепета» (или «подпесни», англ. subsong): подросший птенец-слеток издает разнообразные звуки, как бы пробуя различные возможности голосового аппарата. Издает, в отличие от взрослых самцов, негромко – что называется, себе под нос. Для нормального развития вокального репертуара ему необходимо слышать и самого себя, и взрослых представителей своего вида. Обучение происходит посредством звукоподражания, причем это подражание является самоподдерживающимся (как и детям, овладевающим языком, птенцам не нужно специальное поощрение за выученные элементы коммуникативной системы). В результате такого обучения складываются – как и в языке – диалекты (местные варианты песни) и идиолекты (индивидуальные варианты песни, которые в работах орнитологов также именуются диалектами, что создает некоторую путаницу). У птиц имеется латерализация мозга, причем звукопроизводством управляет в нормальном случае левое полушарие.

У певчих птиц, а также у попугаев и колибри, которые тоже обучаются своим звуковым коммуникативным сигналам посредством звукового подражания, контроль за звукопроизводством осуществляется не теми мозговыми структурами, что у тех видов, у которых звуковые сигналы являются врожденными786. Повреждения аналогичных участков мозга приводят к аналогичным нарушениям звукопроизводства: при одних птицы, подобно людям с афазией Брока, теряют способность правильно составлять последовательности звуков, при других – способность выучивать новые звучания, при третьих – сохраняют лишь способность к эхолалическому повторению787.

Как в ходе эволюции птиц происходил переход от врожденных звуковых сигналов к выучиваемым788, можно наблюдать на примере американских звонарей (Procnias). Эти птицы относятся не к певчим, а к кричащим воробьиным, но некоторые виды способны к выучиванию звуковых сигналов (например, гологорлому звонарю – Procnias nudicollis – удается выучивать даже песни других видов). Они долго живут (до 20 лет) и поздно взрослеют; возможно, существует корреляция между продолжительностью детства и способностью выучивать неврожденные сигналы.

Множество аналогичных черт у языка и с коммуникацией китообразных. В обоих случаях носителем информации является звук (правда, у китообразных, в отличие от человека, большая часть сигналов передается в ультразвуковом диапазоне). У дельфинов есть «имена собственные» – знаменитый «свист-автограф»: этим сигналом (индивидуальным для каждой особи) дельфины завершают свои сообщения. У косаток (Orcinus orca) были обнаружены локальные диалекты789. Как и в языках людей, одни «слова» (звуковые сигналы) у косаток более стабильны, другие сравнительно быстро (у косаток – на протяжении порядка 10 лет) меняются790.