Этот увлекательный обзор показал: The New York Times, согласно Литару, «демонстрирует ярко выраженную тенденцию в сторону негативности с начала 1960-х до начала 1970-х, затем эта тенденция слабеет, но вновь усиливается в годы перед атаками 11 сентября 2001 года, которые в последующие четыре года сделали новости источником преимущественно плохих известий».

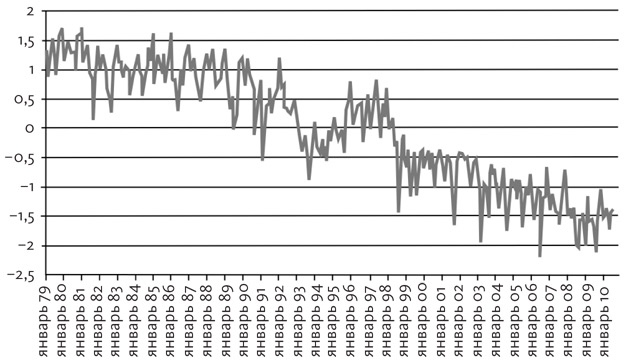

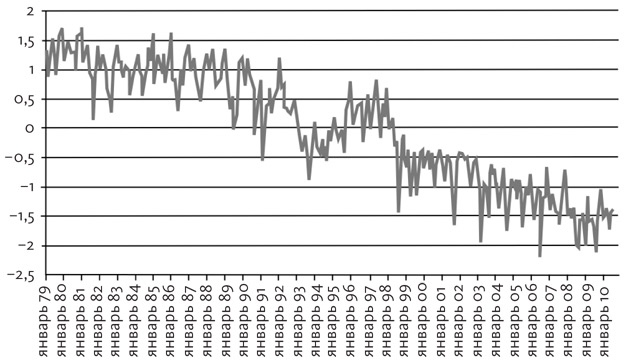

Из-за опасений, что The New York Times окажется репрезентативной только для США, исследование рассмотрело данные сервиса «Сводка мировых трансляций» (SWB, британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация BBC) и обнаружило «стабильную почти линейную тенденцию к негативности» с 1979 по 2010 год.

Почему это важно? Значительная часть негатива в современных новостях произрастает из политического и идеологического разделения, базируясь на страхе и злости – тех эмоциях, которые дает активность миндалевидного тела. Наша подверженность негативу закрепляет проблему.

Мы можем согласиться, что жизнь в постоянно негативном состоянии далеко не идеал, но стоит заметить: негатив связан со стабильно ухудшающимися показателями здоровья. К тому же больший негатив может означать повышенное содержание кортизола. И, как вы помните, стресс активно подпитывает работу миндалевидного тела.

Средний ежемесячный тон новостного контента «Сводки мировых трансляций», январь 1979 – июль 2010.

Kalev H. Leetaru. “Culturomics 2.0: Forecasting Large-Scale Human Behavior Using Global News Media Tone in Time and Space,” First Monday 16, № 9 (September 5, 2011). Доступно на сайте: https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3663/3040. Воспроизведено с разрешения доктора Литару.

Итак, нам нужно беспокоиться о ложных или намеренно вводящих нас в заблуждение новостях. Исследование Массачусетского технологического института, проведенное в 2017 году, показало: недостоверные новости «распространяются значительно дальше, быстрее, глубже и шире, чем истинные, во всех категориях»

[67]. Пользователи соцсетей публиковали фейки на 70 % чаще, чем правдивые сообщения.

При этом роботы распространяли новости с равной частотой независимо от их содержания. Отсюда следует: ложную информацию разносят именно люди, а не боты. 86 % американцев, читающих статьи в социальных сетях, могут игнорировать критическое отношение к фактам. Но еще важнее то, что мы неспособны отличить настоящие новости от фейковых. Недавнее исследование показало: несмотря на то, что 59 % молодежи оценивает свои навыки критического мышления как «очень уверенные», большинство регулярно не может отделить истинные новости от ложных

[68].

В наши дни определение того, что на самом деле реально, действительно сложная задача. Когда мы больше не понимаем, что есть истина, то становимся жертвами сенсационных и раскольнических историй. Это активирует страхи и злость, не давая нам включить префронтальную кору. При отсоединенной рациональной префронтальной коре мы с меньшей вероятностью ставим под сомнение вопрос о реальности новостей, ситуация закольцовывается и еще более усугубляется.

Еще одна проблема заключается в том, что новостные сайты и другие технологии захватывают наши цепи вознаграждения – чтобы украсть наше внимание и время. Цифровые платформы (особенно социальные сети) используют алгоритмы, которые определяют, на что мы смотрим. Это приводит к пузырям фильтров – компьютерные программы определяют то, что нам показать. Этим алгоритмам поставлена задача привлекать и удерживать наше внимание, а не способствовать образованности или улучшать качество жизни

[69].

То, что мы видим на экране компьютера, спроектировано так, чтобы что-нибудь от нас получить: личные данные, внимание, деньги. Нам постоянно подсовывают неприличные или искажающие информацию, манипулирующие и провоцирующие пройти по ним ссылки, которые называются кликбейтом. У распространенности кликбейта есть причина: его цель заключается в том, чтобы заставлять нас возвращаться. Каждый раз, кликая мышью, мы одновременно нажимаем на кнопку в мозге, которая подпитывает реакции миндалевидного тела. Это отдаляет нас от рациональности префронтальной коры.

Горести рабочего места

Как правило, едва оказавшись на работе, мы начинаем ощущать себя несчастными, расстроенными и напряженными. И отделенными от того, чем занимаемся. Фактически половина американцев признаются в неудовлетворенности своим трудом

[70]. Говорится о том, что примерно 10 часов в неделю работа тяготит

[71], а опрос Института Гэллапа показал: 87 % людей во всем мире ею не увлечены

[72]. Неудивительно, что 79 % американцев признаются: они часто, иногда или время от времени отвлекаются от работы или им трудно на ней сосредоточиться

[73].

Поэтому закономерен тот факт, что когда мы оторваны от работы, нам трудно включить префронтальную кору для обеспечения мышления на более высоком уровне. Тяга к отвлечению и стресс – основная причина того, что примерно пять часов в неделю люди проводят в телефонах и занимаются другими посторонними делами. Таким образом они ищут облегчения, но все без толку. Вместо того чтобы делать что-то полезное для здоровья – заниматься гимнастикой, медитировать, выходить на природу, они изолируют себя, привязываются к сидячему образу жизни. Как мы позднее увидим, изоляция и слишком длительное отсутствие активности – это два главных злодея в нашей жизни.