Онлайн книга «Машина эмоций»

Когда человек с большей вероятностью задействует способы думать высшего уровня? Мне кажется, что рефлексивное мышление чаще всего начинается, когда наши обычные системы не справляются. Например, Джоан обычно ходит, не думая о том, как работает процесс ходьбы, однако, когда у нее болит колено, ей приходится более тщательно размышлять над тем, как она обычно двигается, и она начинает разрабатывать более детальные планы, которые включают ее мысли о самой себе.

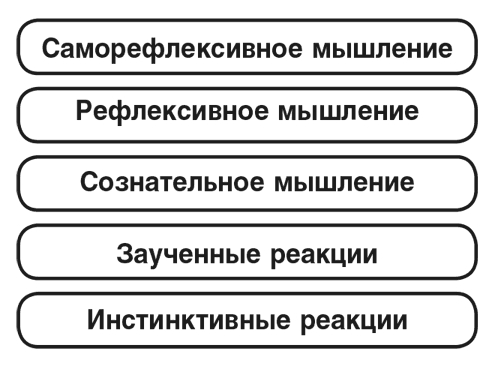

Тем не менее, как мы отметили в разделе 4.1, саморефлексия имеет свои ограничения и ловушки, ведь любая попытка проанализировать мысли, скорее всего, изменит их объект. Весьма сложно описать вещь, которая постоянно меняет форму, когда вы на нее смотрите, и, безусловно, еще сложнее описать вещи, которые меняются, когда вы о них думаете. Поэтому вы практически наверняка окажетесь в замешательстве, когда попытаетесь проанализировать, о чем вы сейчас думаете. И, должно быть, это одна из причин того, почему нам так трудно разобраться в том, что мы называем сознанием. Теперь у нашей системы есть пять уровней процессов:

Люди обладают общей склонностью представлять все существующее подобным себе и приписывать каждому объекту те качества, с которыми они близко знакомы и которые они непосредственно осознают. Мы усматриваем на луне человеческие лица, в облаках – армии и в силу естественной склонности, если таковую не сдерживают опыт и размышление, приписываем злую или добрую волю каждой вещи, которая причиняет нам страдание или же доставляет удовольствие [48].

Эта глава началась с обсуждения инстинктивных реакций, которые сохраняют жизнь нашим телам и мозгу, – то есть систем дыхания, еды и самозащиты. Уровень заученных реакций включает в себя те системы, которыми мы овладеваем после рождения. Сознательный и рефлексивный уровни помогают решать более сложные проблемы. Саморефлексия вступает в игру, когда эти проблемы требуют от нас использовать в рассуждениях наши модели самих себя или взгляды на возможное будущее.

Однако, в добавление ко всем этим слоям, люди, судя по всему, уникальны в существовании у них уровня самоосознанной рефлексии, которая позволяет нам думать о наших «высших» ценностях и идеалах. Например, когда Джоан задает себе такие вопросы, как: «Что бы обо мне подумали друзья?», она размышляет над тем, соответствовали ли ее действия ценностям, которые она сама для себя выработала. Чтобы у нее в голове появились такие мысли, Джоан должна была создать модели идей, которые ей «следовало бы» иметь. Затем, при обнаружении конфликта между своим поведением и ценностями людей, к которым она привязана, это может привести к каскадам, которые мы в разделе 2.2 назвали «эмоциями самосознания». Итак, давайте добавим еще один уровень и станем называть эту систему «Модель Шесть».

Психолог: Я не вижу четких различий между уровнями в Модели Шесть. Например, когда вы анализируете недавние мысли, разве вы не сознательно размышляете над своими размышлениями? И разве саморефлексия не является всего лишь разновидностью рефлексии? Мне кажется, что все уровни, расположенные выше первого, используют очень похожие способы думать. Особенно сложно мне увидеть различия между верхними тремя уровнями, и я бы хотел выслушать больше аргументов в пользу того, чтобы воспринимать их по отдельности.

Я согласен с тем, что эти границы размыты. Даже самые простые ваши сознательные размышления могут включать то, что можно назвать саморефлексивными мыслями, – как распределить ваше время и ресурсы. Например: «Если это не сработает, мне придется попробовать то» или «Я уже слишком много времени на это потратил».

Ученик: Но если эти уровни так сложно разграничить, зачем тогда вообще это делать? Ни одна теория не должна иметь больше частей, чем необходимо.

Ученик ссылается на популярную концепцию: если несколько теорий объясняют одну и ту же вещь, то самой лучшей окажется самая простая из них [49]. Другими словами, «никогда не делай больше допущений, чем необходимо». Этот подход на самом деле изумительно эффективен в таких областях, как физика и математика, но, по моему мнению, плохо применим к психологии. Ведь если вы знаете, что ваша теория не завершена, вам необходимо оставить место под другие идеи, которые могут понадобиться позже. В ином случае вы рискуете создать такую чистую и аккуратную модель, что никакие новые идеи в нее уже не поместятся.

Я думаю, что это в особенности касается создания теорий о таких сложных структурах, как мозг, о функциях которого мы до сих пор знаем слишком мало, как и о подробностях его эволюции. Что мы действительно знаем – это то, что каждый человеческий мозг имеет сотни различных специализированных частей и что мозг каждого эмбриона начинается с образования групп клеток, причем некоторые из них располагаются слоями. Однако какие-то из этих клеток вскоре начнут мигрировать (как им предписывают тысячи различных генов), в результате чего образуются тысячи узлов связи между этими изначальными кластерами. После этого эмбриональные слои размываются.

В результате образуется система настолько сложная, что, я полагаю, ее просто невозможно отразить с помощью единой модели, – она сама окажется слишком сложной, чтобы ей можно было пользоваться. Поэтому нашим ученым придется использовать множество моделей разума (и мозга), и каждая будет отражать разные аспекты или типы мышления – особенно это касается работы самоосознанной рефлексии, где каждый человек может пользоваться для решения вопросов экономики, религии и этики противоречащими друг другу моделями.

Индивидуалист: Ваша диаграмма не показывает уровня или какой-то точки, из которой можно наблюдать и контролировать все остальные. Где же «самость», которая принимает наши решения? Что решает, какие цели нам преследовать? Как мы выбираем крупномасштабные планы – а затем отслеживаем их исполнение?

Это замечание отражает настоящую дилемму: если бы такая сложная система, как человеческий разум, не обладала хорошей системой управления, она бы просто бесцельно болталась и беспомощно перескакивала с одного на другое. С другой стороны, было бы опасно помещать все контролирующие механизмы в одном месте – ведь в таком случае все может прийти в негодность из-за единственной ошибки. Поэтому в следующих главах будет рассказано о том, что наш разум использует множество способов себя контролировать.

Как мы уже отметили в разделе 3.6, это напоминает представление Зигмунда Фрейда о разуме как «бутерброде», в котором «Ид» состоит из инстинктивных влечений, «Суперэго» включает приобретенные идеалы (многие из которых представляют собой ограничения), а «Эго» состоит из ресурсов, которые разрешают конфликты между этими двумя крайностями.