«Орган-изованная» система

В организованной структуре изменение одного органа будет иметь меньшее отрицательное влияние на то, что происходит в других органах. В частности, возможно, именно поэтому ресурсы нашего мозга в процессе эволюции оказались орган-изованы в более или менее отдельные центры и уровни.

Нельзя ожидать, что мы найдем хорошую детскую машину с первой же попытки. Нужно поэкспериментировать с обучением одной такой машины и посмотреть, насколько хорошо она учится. Затем можно попробовать с другой и посмотреть, лучше ли выходит или хуже, [но] выживание наиболее приспособленного – это очень медленный способ измерять преимущества. Экспериментатор, используя свой интеллект, должен уметь ускорить его, [ведь] если он сможет проследить причину некоего недостатка, то, вероятно, сможет придумать и мутацию, которая его исправит.

Алан Тьюринг, 1950

Вспоминание

Когда нам в голову приходит новая идея или новый способ решения проблемы, у нас есть возможность сохранить их, сделав ментальную запись. Но такие записи бесполезны, если вы не умеете вызывать в памяти те из них, которые имеют отношение к стоящей перед вами задаче. По моему мнению, для этого требуются сложные механизмы.

Читатель: Если вспоминать – так сложно, то почему нам это кажется легким, простым и естественным процессом? Каждая идея напоминает мне о сходных, а те, в свой черед, тянут за собой все, что с ними связано, – и так, пока я не вспомню то, что мне нужно.

Почему «вспоминание» обычно кажется таким легким делом? Всю жизнь, насколько хватает памяти, вы всегда могли вызвать в памяти все, что с вами происходило. Однако вы вряд ли особенно хорошо помните свои ранние годы – в частности, развитие базовых способностей. Предположительно, в то время вам еще не хватало навыка, необходимого для создания таких воспоминаний. [См. Джонстон (1997)].

Из-за этой младенческой амнезии все мы вырастаем с упрощенным представлением о том, что такое воспоминания и как они работают. Возможно, собственная память кажется вам чем-то вроде блокнота, куда можно мысленно добавлять заметки. Или, быть может, вы храните каждую значимую единицу информации в отдельном ящичке, а позже, когда она вам нужна, каким-то образом вытаскиваете «ее» из ящичка – если посчастливилось найти. Но какие структуры мы используем для репрезентации этих «единиц» и как вызываем их в памяти, когда они нужны? Воспоминания были бы бесполезны, если бы (1) они не были привязаны к нашим целям и (2) мы не умели вспоминать то, что нам нужно, тогда, когда нужно.

В целях быстрого доступа к информации компьютерный специалист мог бы предложить, чтобы мы хранили все свои воспоминания в единой «базе данных» и использовали стандартную технику поиска по «совпадению». Однако большинство таких систем все же классифицируют вещи с точки зрения их признаков, а не с точки зрения целей, которых они способны достичь. Это чрезвычайно важно, ведь обычно мы меньше знаем о том, какую единицу ищем, чем о задаче, которую хотим с ее помощью выполнить, – потому что перед нами постоянно встают некие препятствия и мы пытаемся понять, как их преодолеть.

Поэтому, подозреваю, вместо того чтобы использовать какой-то «общий» метод поиска, каждый ребенок учится связывать любой новый фрагмент знаний с конкретными целями, достижению которых тот может служить, таким образом отвечая на следующие вопросы:

Для каких целей предназначена эта единица? Какие проблемы она поможет решить? Какие препятствия поможет преодолеть?

В каких ситуациях она может пригодиться? В каких контекстах может помочь? Каких подцелей нужно достичь сначала?

Как она применялась в прошлом? Какие в прошлом были аналогичные случаи? Какие еще записи могут быть здесь полезны? См. параграф «Коэффициент релевантности» в разделе 8.5.

Каждому фрагменту знаний могут еще требоваться связи с информацией о его недостатках – а также о риске и цене его использования:

Каковы его наиболее вероятные побочные эффекты? Чего он принесет больше – вреда или пользы?

Какова плата за его использование? Будет ли он стоить потраченных на него сил?

Каковы самые распространенные исключения и ошибки? В каких контекстах он может подвести и какие существуют хорошие альтернативы?

Мы также связываем каждый пункт с информацией о его источниках и тем, что могут знать другие люди.

Поступили ли эти данные из надежного источника? Некоторые осведомители могут просто ошибаться, а другие, возможно, специально обманывают.

Скоро ли они устареют? Вот почему в этой книге по большей части не обсуждаются современные теории о том, как работает человеческий мозг.

Кому еще они могут быть известны? Успешная социализация очень зависит от знания того, что могут понять другие люди.

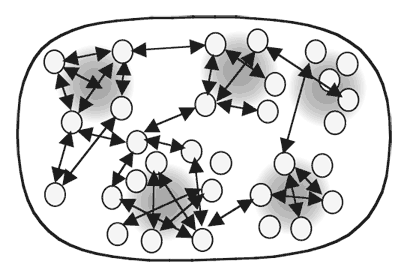

Это вызывает вопросы о том, как мы создаем столько двухсторонних связей с каждым новым фрагментом знаний. Подозреваю, все это невозможно делать сразу, – и действительно, есть свидетельства того, что обычно для создания нового долгосрочного воспоминания требуется несколько часов или дней (в том числе несколько периодов сна со сновидениями). Кроме того, мы наверняка добавляем новые связи каждый раз, когда извлекаем фрагмент знаний, потому что обычно спрашиваем себя: «Как это знание помогло (или помешало) мне преодолеть препятствие?» В самом деле, исследования последних лет предполагают, что наши так называемые долгосрочные воспоминания не так постоянны, как мы привыкли думать; судя по всему, они могут меняться под влиянием предположений и опыта.

Всем известно, что память порой подводит. Кое-чего мы вообще вспомнить не можем. А иногда вспоминаем не то, что на самом деле произошло, а версию событий, которая кажется более правдоподобной. Бывает и так, что мы не можем вспомнить что-то важное и лишь потом – через несколько минут или дней – ответ внезапно возникает в голове, заставляя воскликнуть: «Какой же я дурак, я ведь это знал!» (Такое может происходить либо потому, что поиск существующей единицы занял много времени, либо потому, что ее и не было, а вам пришлось создать новую путем рассуждений.)

Так или иначе, подобные «пробелы» ожидаемы, ведь воспоминания должны быть избирательными; в разделе 4.4 уже упоминалось, как неудобно было бы постоянно помнить все: держать в памяти все те миллионы фактов, которые нам известны, – слишком большая нагрузка на мозг. Однако у нас до сих пор нет ответа на вопрос о том, как мы извлекаем знания, необходимые в конкретный момент. Я подозреваю, что суть главным образом состоит в том, чтобы наладить описанные выше связи заранее. Но для их построения требуются дополнительные навыки, которые мы обсудим в разделе 8.5.