Олень.

Олень является животным, которое среди всех млекопитающих Японии несет, пожалуй, наибольшую символическую нагрузку. Иными словами, олень — это животное священное, хотя японцы никогда к оленеводам не относились. Протояпонцы на оленя охотились — это правда, но никакой существенной роли в жизнеобеспечении народа олень не играл. Тем не менее…

Миф осмысляет оленя в контексте культа плодородия. В одном из мифов повествуется о богине Тамацухимэ, которая поймала оленя, распорола ему брюхо и на крови оленя посеяла рис, давший ростки всего за одну ночь. Тамацухимэ высадила рассаду в поле. Ее брат, бог Онамути, был очень удивлен. Он сказал: «Как ты за одну майскую ночь вырастила и высадила рассаду?»

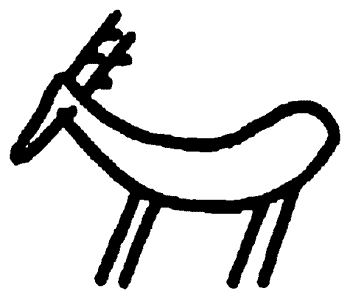

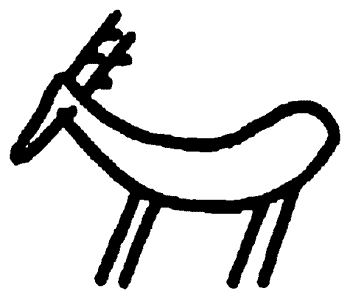

Изображения охоты на оленя имеются на древних бронзовых колоколах — дотаку. Вслед за китайцами японцы также гадали по лопатке оленя. Кость нагревали на огне, а затем по характеру образовавшихся трещин судили о будущем.

Изображение оленя на бронзовом колоколе.

Одна из песен «Манъёсю» представляет собой монолог, написанный от имени оленя. В этой песне олень обращается к государю и демонстрирует свою безграничную преданность — он отдает правителю всего себя без остатка: мясо идет в пищу, рога — на украшения, роговица копыт — на накладки для лука, шкура — на кожаные сундуки, шерсть — на кисти для письма. При этом анонимный автор не забывает и про те органы, которые не годятся для практического применения, но для полноты картины все-таки указывает, что из ушей оленя якобы изготавливали тушечницы, а из глаз — зеркала.

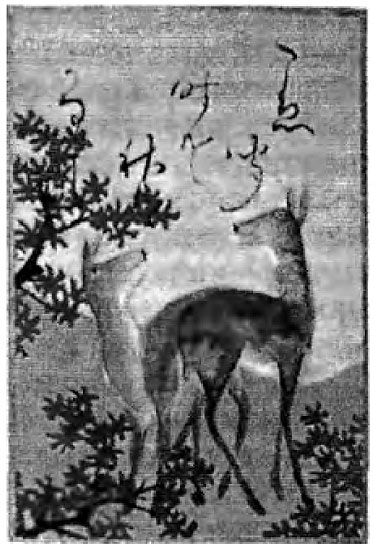

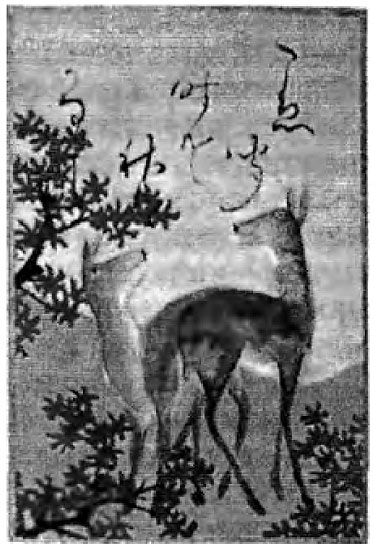

Последнее утверждение устанавливает символическую связь между оленем и священным зеркалом. И, действительно, такая связь в японской культуре существовала: на средневековых иконах — мандолах, посвященных святилищу Касуга в Нара, олени изображались очень часто. В особенности почитались белые олени (как, впрочем, и другие животные-альбиносы). На одной из таких мандал изображен белый олень со священным синтоистским деревом сакаки на спине. Причем на верхних ветвях дерева укреплено именно зеркало, которое символизирует небесные силы.

Буддизм наследует синтоистскую традицию поклонения оленю. С приходом буддизма олень стал считаться посланцем как богов, так и будд. Так, с помощью оленя боги и будды могли извещать людей о том, кто похитил одежду или деньги. И до сих пор в городе Нара олени считаются почти что «индийскими коровами» — они преспокойно разгуливают по городу в окрестностях Касуга, довольно нахально тыкаясь носами в прохожих и выпрашивая у них чего-нибудь съедобного.

Ввиду сакральности оленя буддийские подвижники старались подружиться с этими животными. О знаменитом святом Куя рассказывают, что он водил дружбу с оленем, но охотник убил его. Выпросив у него шкуру, Куя сшил себе из нее одежду и продолжал свое подвижничество — уже никогда не снимая ее.

Уж сколько раз я этого неблагозвучного святого Куя на фотках видел, уже и наглядеться мог бы. Нет, поперся в киотсский храм. Прихожу. «Платно у вас тут, наверное?» — «Отчего же, так проходите. Вот только если на Куя поглядеть захочется, тогда с вас 500 иен». — «Его самого», — и тянусь за кошельком.

Прохожу в отдельный павильончик. И вправду — он. Сгорбленный такой, в сандалиях соломенных, на плечах — шкура оленья. Доподвижничался до того, что с оленем дружбу завел. А охотник — возьми его и застрели в X веке. Куя же шкуру выпросил и больше с ней не расставался. А изо рта у него — шесть будд вылетают, по числу иероглифов его молитвы сокровенной: «О, Будда-Амида!» И молитва-то простенькая, и будды эти крошечные без затей на торчащую изо рта проволоку наверчены — а до костей пронимает. Как будто в первый раз увидел. Или вспомнил.

Один тебе был товарищ —

олень. Пронзили стрелой.

Шкура давит плечи.

Кормился с ладоши.

Танцуют слова.

В каждом — по Будде,

поднятом на рога.

А охотник тот, передают, стал потом у Куя учеником. Но это уже литературщина какая-то получается.

Кроме своей священной ипостаси, олень обладает и другой, светско-любовной. Олень — едва ли не единственное млекопитающее, которое воспевалось японскими поэтами на протяжении столетий. Поскольку гон у оленей падает на осень, олень считался в японской поэзии «сезонным» животным, то есть одно упоминание о нем сразу же говорило о том, что речь в стихотворении идет именно об осени. Призывный крик самца символизировал любовное томление и самого поэта. В данном случае составителя «Манъёсю» Отомо Якамота (?-785):

Зовет жену олень,

И эхо катится

От горы к горе.

Один и я

Среди гор.

Черепаха.

Японцы, бывало, употребляли черепаху в пищу. Японские художники довольно часто рисовали ее. Но вовсе не потому, что находили черепаший суп вкусным. Дело в том, что черепаха — один из наиболее значимых для всего Дальнего Востока символов. Еще в доисторические времена в Японии (вслед за Китаем) панцирь черепахи использовался для гадания: на нижней стороне панциря вырезали сетку, состоявшую из вертикальных и горизонтальных черт, при нагревании на огне панцирь трескался и по образовавшимся на лицевой стороне трещинам предсказатели судили о будущем.

Для обитателя Японии черепаха обладает двумя исключительными особенностями. Во-первых, черепаха живет очень долго и потому является счастливым символом долгожительства и связанной с ним мудрости. В этом смысле черепаха не слишком отличается оттого, что о ней думали в Европе. Вспоминается мудрая в силу своих преклонных лет черепаха Тортилла. Но о второй ипостаси черепахи у нас известно не так широко. Согласно китайскому мифу, на панцире черепахи, всплывшей в незапамятные времена на поверхность реки Ло, имелись некие странные знаки, которые и послужили прототипом первых иероглифов. То есть речная черепаха ассоциируется с письменностью и, следовательно, с той же самой мудростью. Поэтому и обнаружение такой черепахи (при этом она должна быть священного для Японии белого цвета) сулит перемены к лучшему. Ибо «лучшее» — это культура, а культура — это прежде всего письменность. В связи с этим и должность чиновника, то есть человека письменной культуры, была на Дальнем Востоке столь почетна. Поэтому и послед новорожденного захоранивали вместе с монетами (это понятно) и кистью для письма — символом-обещанием успешной карьеры на государевой службе.

Неудивительно, что иероглиф «черепаха» являлся весьма популярным в древности — он присутствует в названиях многих девизов правления.