Эта встреча двух поглощенных своими идеями и оживленно жестикулирующих математиков стала знаком того, что коммуникативный разрыв между советской и западной наукой продолжает существовать. Частично из-за языкового барьера, частично из-за ограничений на передвижение по Советскому Союзу опытные западные ученые нередко повторяли результаты, уже опубликованные в советской научной литературе. Зарождение новой науки в США и Европе вдохновило многих специалистов в Советском Союзе на изучение хаоса, и исследования шли параллельно. С другой стороны, ученые из СССР с удивлением узнали, что львиная доля новых научных веяний для них вовсе не нова. Советские математики и физики уже давно и упорно пытались постичь природу хаоса, начало этому положили еще работы Андрея Колмогорова 1950-х годов

[132]. Более того, советские специалисты, как правило, действовали сообща, что помогало представителям двух дисциплин преодолеть разногласия, столь частые в научной среде других стран.

Советские ученые оказались восприимчивы к изысканиям Смейла, чья подкова наделала много шума в 1960-х годах. Блестящий специалист по математической физике Яков Синай быстро применил аналогичные соображения в термодинамике. Аналогичным образом, едва в 1970-х годах с работой Лоренца познакомились западные физики, она приобрела известность и в СССР. В 1975 году, когда Йорк и Мэй прилагали немалые усилия к тому, чтобы добиться внимания коллег, Синай и его товарищи быстро организовали в Горьком исследовательскую группу физиков. Некоторые западные специалисты по хаосу наведывались в Советский Союз, чтобы быть в курсе исследований коллег, но большинство вынуждены были довольствоваться западной версией науки о хаосе

[133].

Йорк и Мэй первыми на Западе были совершенно шокированы удвоением периодов и сумели передать это ощущение всему научному сообществу. Те несколько математиков, которые все-таки заметили необычное явление, отнеслись к нему как к технической проблеме, числовой странности, своего рода игре. Они сочли это не то чтобы обыденностью, но скорее очередным фактом своей особой вселенной.

Биологи, которым недоставало искушенности математиков да и просто поводов для изучения беспорядочного поведения, упустили эти бифуркации по пути к хаосу, тогда как математики, заметив их, двигались дальше. Мэй же, наполовину математик, наполовину биолог, понял, что открыл для себя удивительный и глубокий мир.

Для того чтобы глубже проникнуть в эту простейшую систему, ученые нуждались в мощных вычислительных машинах

[134]. Фрэнку Хоппенштедту из Института математических наук Нью-Йоркского университета возможности его компьютера позволили даже создать своеобразный фильм.

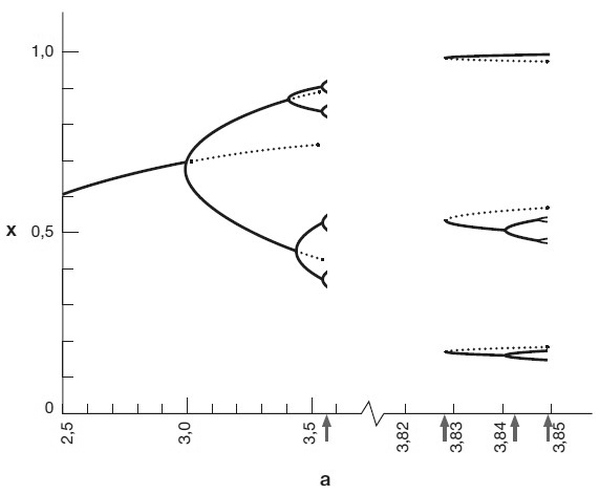

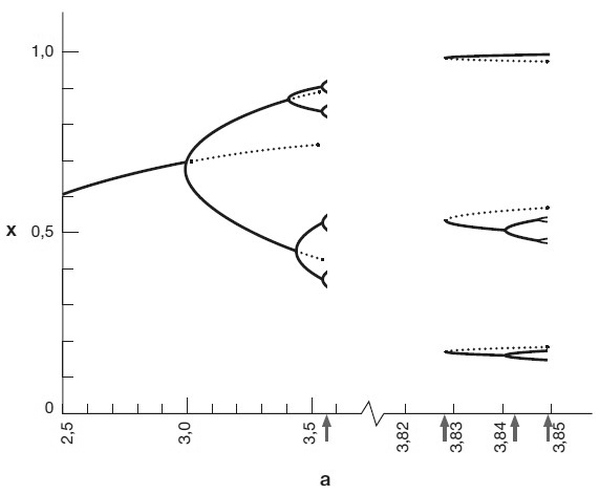

Хоппенштедт, математик, увлекшийся биологией, прогнал разностное уравнение через свой компьютер модели ControlData 600 сотни миллионов раз и получил на мониторе изображения для каждого из тысяч различных значений параметра. В результате выявились бифуркации, затем хаос, а потом, внутри него, небольшие упорядоченные клинья, эфемерные в своей нестабильности, мимолетные проблески периодичности. Ученому, узревшему созданные им самим картины, на миг показалось, что он летит на крыльях над неведомой землей: вот изображение совсем устойчиво, а через мгновение уже наполняется непредсказуемым буйством, бесконечно изумляя своего создателя

[135].

Мэй ознакомился с результатом этой работы. Он также стал собирать аналогичные результаты, полученные представителями других областей: генетиками, экономистами, специалистами по динамике жидкостей. Этот провозвестник хаоса обладал двумя преимуществами перед чистыми математиками. Во-первых, Мэй считал, что простые уравнения не могут абсолютно точно воспроизводить реальность, а являются лишь ее образами, метафорами, и Мэю было интересно понять, насколько широко эти метафоры могут быть применены. Во-вторых, обнаружение хаоса лило воду на его мельницу, провоцируя дебаты.

Популяционная биология вообще долгое время оставалась ареной ожесточенных споров. К примеру, отношения между экологами и молекулярными биологами были весьма натянутыми, так как последние считали свое направление истинной наукой, исследующей действительно сложные, запутанные вопросы, а работы экологов – расплывчатыми. Экологи же полагали, что технические разработки молекулярной биологии являются лишь уточнениями решений четко поставленных задач.

Набросок разветвленной диаграммы. Такой она представилась Мэю, прежде чем компьютер раскрыл ее глубинную структуру.

Как представлял себе Мэй, в 1970-х годах внутри экологии особо жаркие страсти кипели вокруг вопроса о природе изменений в популяциях

[136]. Экологи разделились на два лагеря почти в соответствии с личностными предпочтениями. Представители первого считали, что мир упорядочен, а следовательно, популяции регулируемы и устойчивы, пусть и с некоторыми исключениями. Представители второго лагеря интерпретировали реальные явления прямо противоположным образом: в популяциях, за редкими исключениями, наблюдаются беспорядочные колебания. Неудивительно, что мнения разделились и по вопросу применения сложных математических вычислений к неупорядоченным биологическим объектам. Те, кто верил в устойчивость популяций, доказывали, что популяции должны регулироваться некими детерминистскими механизмами. Сторонники другой точки зрения полагали, что популяции подвержены колебаниям при воздействии непредсказуемых факторов окружающей среды, устраняющих любой возможный детерминистский сигнал. Выдвигались следующие альтернативы: либо детерминистская математика служит источником стабильности, либо случайные внешние помехи генерируют неупорядоченность.

Пока шли эти оживленные дискуссии, хаос вновь ошеломил ученых: простые детерминистские модели обладают способностью порождать нечто, весьма напоминающее беспорядочное поведение, которое, впрочем, обладает утонченной структурой, но все же любой ее фрагмент невозможно отличить от шума. Такое открытие не могло не повлиять на самую сущность споров.

Чем дольше Мэй рассматривал биологические системы сквозь призму простых хаотических моделей, тем больше он видел моментов, противоречащих общепринятым представлениям. Например, эпидемиологи хорошо знают, что массовые вспышки заболеваний случаются, как правило, с определенной цикличностью: регулярно или иррегулярно. Корь, полиомиелит, краснуха идут в наступление и отступают периодически. Мэй понял, что колебания могли воспроизводиться нелинейной моделью, и заинтересовался тем, что случится, если система получит внезапный толчок – помеху, вроде массовой вакцинации. Казалось бы, процесс должен плавно изменяться в желаемом направлении. На самом деле, как обнаружил Мэй, скорее всего, начнутся весьма ощутимые колебания. Даже если долгосрочная тенденция будет убывающей, путь к новому равновесию будет прерываться поразительными подъемами. В реальности врачи наблюдали колебания, подобные тем, что смоделировал Мэй. Об этом свидетельствовали фактические данные, например итоги реализации программы по искоренению краснухи в Великобритании. И все же любой служащий системы здравоохранения, услышав о кратковременной вспышке краснухи или гонореи, предположил бы, что программа вакцинации не работает.