Использование технических приемов, практикуемых при изучении фазовых переходов, для исследования потоков жидкости нельзя назвать ни сверхоригинальной идеей, ни самоочевидным подходом. На особую оригинальность он не мог претендовать, потому что еще в начале XX века величайшие ученые – пионеры гидродинамики Рейнольдc, Рэлей и их последователи – заметили, что в ходе тщательно контролируемого эксперимента с жидкостью движение ее качественно меняется: с математической точки зрения происходит бифуркация. Например, при нагревании снизу сосуда с жидкостью она из состояния покоя приходит в движение. Соблазн был слишком велик, и, поддавшись ему, специалисты предположили, что физическая природа такой бифуркации напоминает происходящее в веществе при фазовых переходах.

Подобные эксперименты были не самым очевидным решением в силу того, что описанные бифуркации в жидкости, в отличие от фазовых переходов, не вызывали изменения в самом веществе, но добавляли вместо этого новый элемент – движение. Жидкость из состояния покоя переходит к движению. По какой причине математическое описание подобных перемен должно соответствовать уравнениям для конденсирующегося пара?

В 1973 году Суинни преподавал в городском колледже Нью-Йорка, а Джерри Голлаб – серьезный, но временами впадавший в ребячество выпускник Гарварда – работал в Хаверфорде, на юго-востоке Пенсильвании

[189]. Это учебное заведение, буколический, сельский колледж гуманитарных наук близ Филадельфии, было наиболее подходящим местом, чтобы угробить карьеру физика. Там некому было поручить работу в лаборатории или иные функции, доверяемые ментором своим протеже, – аспирантов там попросту не было. Но все же Голлабу нравилось преподавать физику студентам, и он начал преобразование физического факультета в центр, широко известный высоким качеством своих экспериментов. Тогда же, взяв оплачиваемый семестровый отпуск, он уехал в Нью-Йорк, чтобы поработать вместе с Гарри Суинни.

Помня об аналогии фазовых переходов и неустойчивости, наблюдающейся в жидкости, коллеги решили заняться классической системой – жидкостью, ограниченной пространством между двумя вертикальными цилиндрами. Один из них вращался внутри другого, заставляя жидкость двигаться между двумя поверхностями. Таким образом ограничивалось возможное движение вещества в пространстве, в отличие от волн, которые остаются после движения судна в море. Вращающиеся цилиндры воспроизводили так называемое течение Куэтта – Тейлора. Как правило, для удобства внутренний цилиндр вертится внутри закрепленного остова. Когда вращение начинается и постепенно набирает скорость, появляются первые признаки неустойчивости: жидкость образует изящный рисунок, напоминающий пучки трубок, а затем вокруг цилиндра возникают, одна над другой, размытые, похожие на ленты, зоны. Частицы жидкости движутся не только в направлении вращения цилиндра, но также совершают движения вверх и вниз, вращаясь вокруг этих зон. Подобное их поведение уже было рассмотрено Джефри Тейлором, который увидел это явление и измерил его количественные характеристики в 1923 году.

Чтобы изучить течение Куэтта – Тейлора, ученые сконструировали аппарат, помещавшийся на письменном столе и представлявший собой два цилиндра. Внешний стеклянный цилиндр походил на узкую банку для теннисных шариков высотой в фут и диаметром в два дюйма. Внутрь аккуратно помещался второй стальной цилиндр, оставлявший для воды пространство примерно в одну восьмую дюйма. «Это была весьма волнующая история, – вспоминал Фримен Дайсон, один из невольных очевидцев событий следующих месяцев. – Два джентльмена в тесной комнатке, оборудованной под лабораторию, почти без денег ставят прекрасный опыт, который ознаменовал начало полноценных количественных исследований феномена турбулентности»

[190].

Оба исследователя помнили о своей научной задаче, решение которой вскоре будет вознаграждено традиционными аплодисментами и быстро предано забвению. Суинни и Голлаб намеревались подтвердить идею Ландау о возникновении турбулентности, и у них не было ни малейшего повода в ней сомневаться. К тому же было известно, что физики, занимавшиеся гидродинамикой, с доверием относятся к соображениям Ландау. Суинни и Голлаб, будучи физиками, тоже симпатизировали этой теории, потому что она соответствовала общей картине фазовых переходов. Ландау выработал достаточно эффективную схему для их изучения, основываясь на убеждении, что подобные явления должны подчиняться универсальным законам и что они не связаны со спецификой конкретных веществ. Когда Гарри Суинни изучал критическую точку конденсации углекислого газа, он, как и Ландау, был убежден, что его открытия можно будет применить к критической точке конденсации ксенона, и оказался прав. Действительно, почему бы турбулентности не быть устойчивым ансамблем сталкивающихся волн в движущейся жидкости?

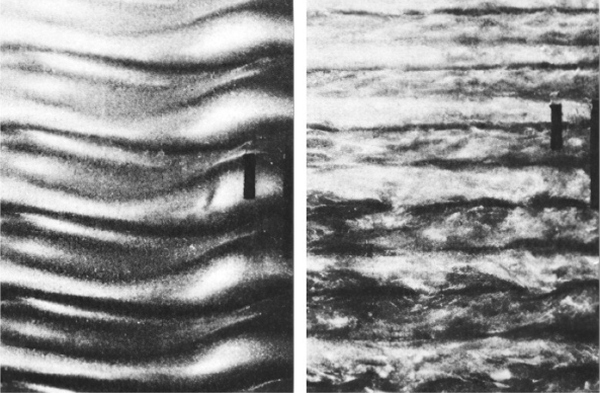

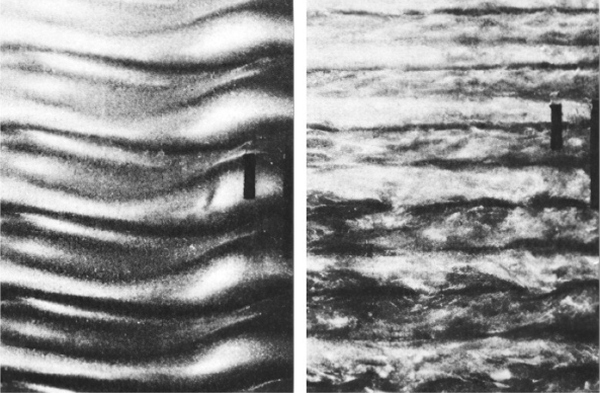

Движение жидкости между вращающимися цилиндрами. Движение жидкости между двумя цилиндрами, образующее особый рисунок, дало Гарри Суинни и Джерри Голлабу возможность изучить, как именно возникает турбулентность. По мере того как скорость вращения цилиндра увеличивается, поведение жидкости становится все более сложным. Сначала в ней образуются характерные завитки, похожие на слои лент, а затем они покрываются рябью. Чтобы измерять изменения в скорости течения жидкости в момент появления каждой новой неустойчивости, физики использовали лазер.

Для того чтобы справиться с бурным движением жидкости, Суинни и Голлаб заготовили целый арсенал искусных методов, отточенных за годы изучения фазовых переходов при весьма непростых обстоятельствах. У них имелись такая методика исследований и такие измерительные приборы, о которых рядовой специалист в области гидродинамики не мог и мечтать. Для изучения кружащихся потоков они применяли лазер. Луч, светящий сквозь воду, преломлялся или рассеивался, что поддавалось измерению методом лазерной доплеровской интерферометрии. Полученную информацию хранили и обрабатывали с помощью компьютера, который тогда, в 1975 году, был большой редкостью на столах экспериментаторов.

Ландау отмечал, что по мере возрастания потока возникают новые частоты, одна за одной. «Мы знали об этом, – вспоминал позже Суинни, – и решили, что будем наблюдать за переходами, чтобы заметить, где именно появятся такие частоты. И мы наблюдали – в полной уверенности, что переход определен вполне ясно. Мы проходили фазовый переход в обе стороны, то увеличивая, то уменьшая скорость вращения цилиндра. Задача была очень четко поставлена»

[191].

Отчитываясь о результатах проделанной работы, Суинни и Голлаб столкнулись с тем, что между сферой чистой физики и областью гидродинамики существовала некая, весьма живая и подвижная, граница

[192]. Она, в частности, определяла, какой отдел Национального научного фонда должен финансировать исследования. К началу 1980-х годов эксперимент с течением Куэтта – Тейлора вновь вошел в область физики, однако в 1973 году его считали принадлежащим исключительно гидродинамике, а специалистам в этой сфере первые результаты, полученные двумя физиками в небольшой лаборатории, показались подозрительно ясными. Им просто не поверили. Ведь те, кто всю жизнь посвятил гидродинамике, совсем не привыкли к столь точным опытам, какие были приняты в физике фазовых переходов. Более того, с позиций гидродинамики уяснить теоретическую подоплеку опытов представлялось весьма сложным. Обратившись в очередной раз в Национальный научный фонд с просьбой о финансировании, Суинни и Голлаб получили отказ. Некоторые из экспертов просто не зачли их результаты, а другие посчитали, что в результатах отсутствует какая-либо новизна.