Зачем угри упорствуют, совершая бесконечно долгое путешествие, чтобы отложить икру? Это очень древняя история, старше даже самого океана… Миллионы лет назад угри метали икру у наших берегов. Атлантика была тогда всего лишь молодым небольшим морем, а Европа и Америка располагались рядом друг с другом. Но дрейф континентов постепенно отодвигал Европу от континентальной Америки, делая это со скоростью нескольких сантиметров в год. Угри этого не заметили и продолжали плавать, чтобы отложить икру там, где температура воды и рельеф морского дна их устраивали. Они сохранили верность водам своего рождения и, когда эти места отодвинулись, научились совершать длинные путешествия, чтобы попасть туда. Теперь им приходится проплывать по несколько тысяч километров. Очень упорные рыбы.

Если угрю не повезет и непреодолимое препятствие помешает ему добраться до океана, когда этого требует жизненное предназначение, угорь готов терпеливо ждать такой возможности хоть целую вечность. Угорь, заблокированный в пресной воде, сбрасывает свой дорожный серебристый наряд, снова покрывается золотистой кожей и ждет столько, сколько нужно, пока препятствие не исчезнет, как если бы был бессмертным. Он словно не решается умереть, не выполнив свою миссию.

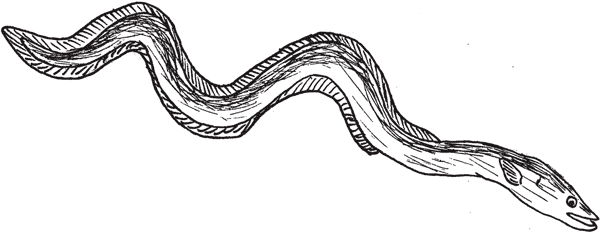

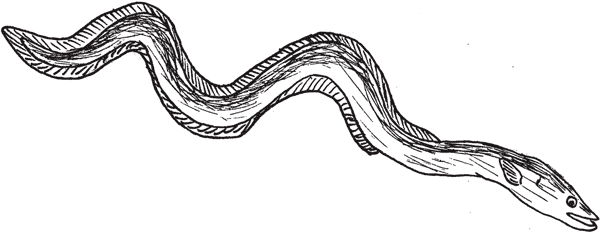

Европейский угорь

В шведской деревне Брантевик в 1859 году, как раз когда Виктор Гюго закончил свою “Легенду веков”, восьмилетний Самуэль Нильссон бросил угря в колодец у дома бабушки и дедушки. В те времена это не считалось большой глупостью со стороны восьмилетнего ребенка; напротив, угорь мог стать хорошим средством очистки колодца от насекомых и всяких червей, способных испортить воду. Поэтому бабушка с дедушкой не отругали Самуэля, оставили угря в колодце и о проделке вроде бы забыли. Однако Самуэль не мог знать, что отголоски этой истории дойдут до его собственных праправнуков. Когда-то он окрестил своего угря Оле, не слишком оригинальным именем, так как по-шведски Ål как раз и значит “угорь”.

Поскольку колодец не имел выхода в подземные воды, Оле не мог попасть в море и смирился с ожиданием. Прошли месяцы, а потом и годы. Самуэль Нильссон вырос и уехал, а Виктор Гюго написал “Отверженных”. Глаза угря Оле постепенно адаптировались к темноте. Потом прошли десятилетия. Сменялись владельцы дома, вырастали новые поколения. Виктор Гюго упокоился в Пантеоне, человечество изобрело автомобиль, а затем и самолет, прогремели две мировых войны, случились ядерные катастрофы, Нил Армстронг ступил на Луну. А угорь так и оставался в колодце, дожидаясь благоприятного момента. Мир пережил открытия и революции. Оле по-прежнему кружил по колодцу и время от времени становился героем рубрики “Происшествия” в газете Брантевика. Однажды к нему в колодец даже отправили подружку, чтобы ему было не так скучно. В Японии личинки угря, импортируемые со всего мира, стали модным деликатесом, и когда-то изобильный и даже вредный вид рыб начал в Европе угасать и был объявлен находящимся под угрозой исчезновения. Популяция угрей сократилась на девяносто процентов. Однако Оле этого не знал: он решил жить до тех пор, пока не найдет выход и не попадет в Саргассово море, и его не волновало, сколько времени для этого понадобится.

История завершилась трагически во время праздника раков летом 2014 года: из-за плохой термоизоляции крышки колодца вода в нем нагрелась, и Оле был найден сварившимся. Он прожил 155 лет. Его так и оставшаяся безымянной подруга, которой было тогда 110 лет, пережила его и по сей день дожидается своего часа в колодце. Эта самка угря ждет дольше века: может, ей понравилась вечная жизнь или же она столько продержалась лишь в надежде выполнить однажды свое предназначение? Если бы ее сегодня выпустили в открытую воду, что бы она почувствовала, освобожденная, в изменившемся мире, повстречав последних выживших соплеменников? Стало бы для нее нежданной радостью расставание с вечностью колодца? Отправилась бы она в безвозвратное путешествие к Саргассову морю?

Но тем вечером мы пришли во тьму канала не ради угрей.

Поэтому наши фонари возобновили движение, обшаривая усыпанное гравием дно. Под берегами, зашитыми в тесаный камень, живут сотни корбикул – маленьких ракушек, благодаря которым текстура плит напоминает штукатурку. Ерши обыкновенные, колючие и почти прозрачные рыбки, прыгали вокруг, и сетчатая оболочка их глаз сверкала, словно блуждающие огоньки, когда от них отражался свет фонаря. Бледные рыбешки плотвы спали, подрагивая, под поверхностью воды. Иногда нам попадался золотой карп, удиравший от нас со всех плавников, вяло и безмятежно покачивая ими. Наши глаза видели только световой круг фонаря, в котором вырисовались тени рыб, словно силуэты артистов, выхватываемые на сцене лучами прожекторов. Мы продвигались как сомнамбулы, в холоде и под аккомпанемент подземных звуков.

На потолке висели летучие мыши, и их писк напоминал звук точилки для карандаша. Подпрыгнув на одной ноге, с противоположной набережной взлетела цапля и растворилась в воздухе, как привидение.

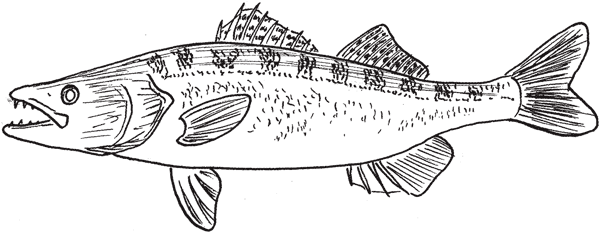

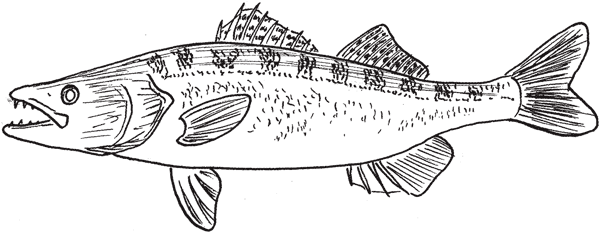

Судак

– Внимание, вижу одного вон там!

Два больших круглых перламутровых глаза засветились на черном фоне, и мне показалось, что я различил крепкую коричневую фигуру. Сияющие глаза медленно удалились.

Это был судак, ночной хищник. За ним мы сюда и пришли. Эта плотоядная рыба, принадлежащая вместе с окунем и щукой к классу лучеперых, отличается особой осторожностью и острыми зубами, и ее очень трудно поймать. Нужно двигаться предельно медленно, чтобы не спугнуть, едва обводя ее тень световым лучом, пока она проплывает в своей подводной тьме.

Преследование этого ускользающего фантастического создания в подземном мире вызвало у меня странное ощущение, слишком острое, чтобы его можно было не опознать. Я чувствовал животную, первобытную полноту жизни: я был предельно напряжен, мое зрение, сердце и мысли были безраздельно поглощены наблюдением за природой. Я был единым целым с водой и с жизнью. Ловил взглядом признаки присутствия рыбы, пытался предугадать ее движения и сам превратился в хищника в поисках добычи. Я подумал о веревочке, которую в детстве запускал в сток раковины, надеясь, что она достигнет открытой воды и принесет мне на кончике рыбу. Я был прав в своих мечтах: дикая жизнь не так уж далека от нас. Она пряталась, но поджидала меня. В туннеле, на десятиметровой глубине под парижским асфальтом, я снова связал эту веревочку, исследуя подземный канал, и вернул себе изначальное место в цепи жизни.

Когда-то давным-давно мы видоизменялись в процессе эволюции, становясь более приспособленными к существованию в природе, мы запрограммированы на то, чтобы испытывать положительные эмоции и от охоты, и от спасения от хищника. В обоих случаях за обнаружение в окружающей среде любых важных следов и знаков полосатое тело в мозге вознаграждало наших предков выбросом дофамина, подлинного наркотика удовольствия. Это побуждало их к активному выживанию, потому что они искали радость в утолении голода или в том, чтобы не быть съеденными. Вот такими были удовольствия наших предков: обратить внимание на пение птиц, найти съедобные плоды, заметить следы дичи… или спрятаться, получив сигнал о приближении хищника. Наше полосатое тело по-прежнему работает, однако оно тщетно ищет эквиваленты первобытных радостей в современной жизни, и это сбивает его с толку.