Мы понимаем, что наша позиция не соответствует идеям многих специалистов в данной области – не только тех, кто просто не различает предложения и пропозиции (обычно это «экстенционалисты»), но и некоторых «интенсионалистов», принимающих расселовское отождествление пропозиции и положения дел

[183]. Мы отстаиваем их различие в результате последовательного применения нашей идеи трехуровневой семантики. Помимо языка (предложений) и мысли (пропозиции), мы хотим также рассматривать мир (положения дел). Заметим также, что если мы не введем этот отдельный уровень, мы не сможем различить кодирование и экземплификацию в случае предложений. На деле мы можем сказать, что пропозиция есть абстрактный объект, «кодирующий» то, что говорит предложение, но это не означает, что существует положение дел, «экземплифицирующее» факт, выраженный пропозицией. Очевидно, что для семантики научных теорий важно различать простые предложения (т. е. абстрактные интеллектуальные конструкции) и конкретные положения дел, которые они могут описывать или не описывать.

Высказывание (для нас) есть просто предложение, которое утверждается. Мы также могли бы сказать, что высказывание есть повествовательное предложение. Это добавление не бесполезно, поскольку одна и та же пропозиция может встретиться в контексте различных «установок»; она может быть предметом вопросов, мнений, мыслей, надежд и т. д. Если она – объект утверждения, она становится чем-то, что может быть истинным или ложным. Поэтому высказывания (и только высказывания) должны рассматриваться, когда анализируется проблема истинности. Однако поскольку в научных теориях (по крайней мере в идеале) используются только повествовательные предложения, в этом контексте законно говорить об истинности и ложности как свойствах пропозиций. Позже мы специально рассмотрим этот вопрос.

4.1.5. Несколько суммирующих схем

Из нашего изложения должно быть ясно, что, в то время как, с одной стороны, мы занимаем четко определенную позицию в вопросах семантики, с другой стороны, мы признаем некоторые достаточные причины придерживаться противоположных взглядов. Вследствие этого мы можем разумным образом ввести несколько общих схем, включающих почти все понятия, обсуждавшиеся в этом разделе, и в то же время показать, где каждое из них особенно значимо, а где каждое используется только в ограниченном смысле. Более того, эти схемы дадут нам возможность различить определенные уровни анализа, которые могут показаться пересекающимися с предшествующими обсуждениями.

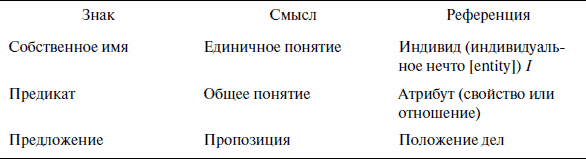

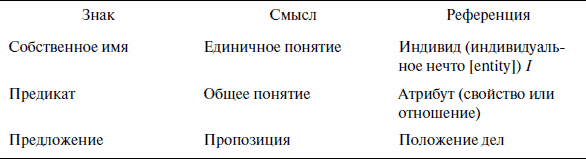

Мы начнем со строго семантического анализа. Следуя подходу, предложенному Фреге (и с тех пор ни разу на деле не отвергавшемуся), мы различаем три типа языковых выражений, а именно собственные имена, предикаты и предложения. Для каждого из них мы определим «смысл» и «референцию»:

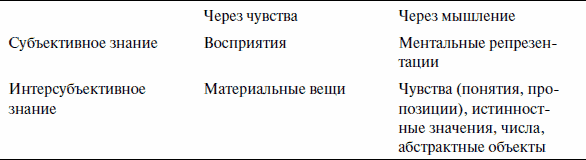

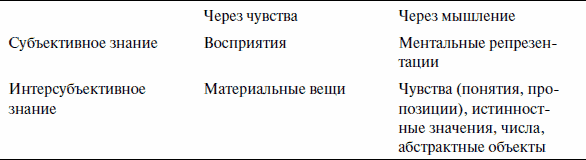

Помимо различения смысла и референции можно ввести еще одно, выражающее эпистемологический анализ

[184], т. е. когнитивное положение понятий, перечисленных выше, как и некоторых других:

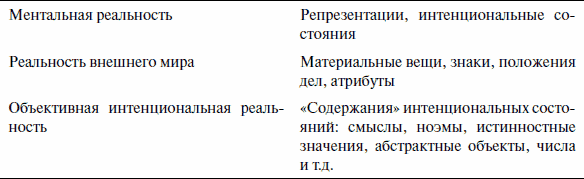

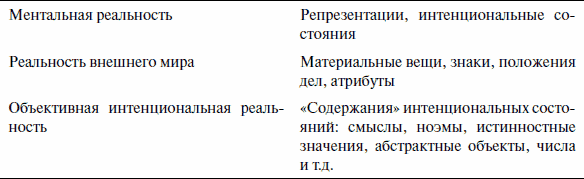

И наконец, рассмотрим онтологический анализ:

Эта схематизация принимает некоторые из основных позиций Фреге: разницу между субъективным статусом «репрезентаций и объективным статусом мыслей, так же, как и тот факт, что этот объективный статус отличается от объективного статуса материальных объектов, поскольку постигается не через чувственное восприятие. Это привело Фреге к введению в его последних работах (как и нас в этой книге) «третьего царства» нематериальных объектов. Однако заметим также, что эти три схемы не находятся во взаимно-однозначном соответствии. Например, верно, что «смыслы» – самые интересные обитатели этого третьего мира, но не единственные, как мы и указали. Кроме того, референты не обязаны принадлежать внешнему миру. Многие из них принадлежат ему, но другие относятся к абстрактным объектам, тогда как знаки – часть внешнего мира

[185].

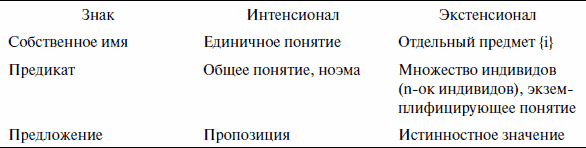

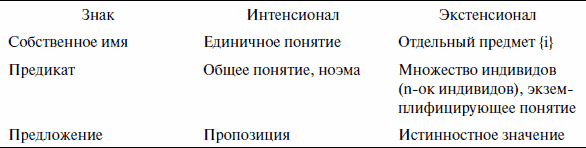

Мы можем также включить в наши схемы интенсионалы и экстенсионалы, пересмотрев в более карнаповском духе приведенную выше схему семантического анализа:

Отметим теперь, где эти схемы действуют естественно и где они кажутся более или менее навязанными. В случае собственных имен достаточно ясно, что приписывать им смысл довольно-таки сомнительно, если мы хотим отличать этот смысл от случайной умственной картины, которую любой субъект ассоциирует с данным именем. Другими словами, кажется довольно сомнительным говорить, какое «объективное» значение должно характеризовать смыслы слов «Наполеон», «Рим» и т. д. В этом случае мы могли бы или сказать, что такой смысл образуется бесконечной совокупностью качеств, так что только данный индивид обладает всеми ими одновременно, или же что с собственным именем не связан никакой реальный смысл. Оба тезиса имеют своих защитников, и это показывает, что приписывать собственному имени смысл значит просто использовать в предельном случае нечто, оправданное только тем фактом, что мы «понимаем» данное имя. Действительная семантическая черта, явно связанная с собственным именем, – это референция. Даже экстенсионал в случае собственных имен употребляется довольно-таки бессодержательно, поскольку различие между i и {i} вводится в формалистическом духе. Все это объясняет, почему тем семантикам, чьи теории развивались главным образом как решения проблемы референции собственных имен, приходилось игнорировать смысл. В результате они предлагали менее удовлетворительную трактовку семантики других языковых выражений (практически единственными дополнительными вопросами, которые они были способны трактовать удовлетворительно, были вопросы, относящиеся с индексным выражениям, т. е. языковым единицам, предназначенными говорить только об индивидах). Заметим, что, напротив, в случае определенных дескрипций присутствие смысла несомненно, но это так, потому что определенная дескрипция есть, в конце концов, предикативное выражение.