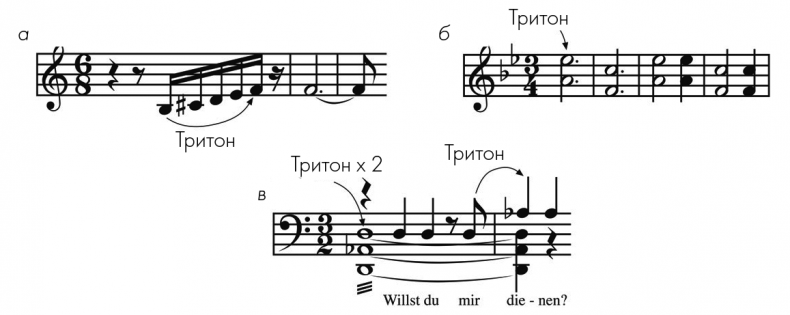

Рис. 13.1 «Демонический» тритон: Лист, «Вальс Мефисто» № 2 (а), Сен-Санс, «Пляска смерти» (б), Бузони, «Доктор Фауст» (в).

Регламентированный, кодифицированный подход к экспрессии появился в западной музыке в период барокко, когда композиторы стремились изобразить состояния души, такие как ярость, возбуждение, величие или удивление. Они не пытались рассказать нам о своих чувствах, но предлагали что-то вроде символов идей и чувств на систематическом языке, понятном их аудитории. Они использовали стандартные фигуры и приемы, часто основанные на принципах классической риторики: инвенито (поиск музыкального предмета) и элаборато или экспозиция. Никто не думал, что музыка обладает какой-то внутренней мистической силой для вызова этих состояний; музыканты просто ожидали, что слушателям будет понятен их язык. Напротив, в эпохи классицизма и Просвещения цель заключалась в том, чтобы сделать музыку «естественной», чтобы она могла брать за душу и развлекать своей грацией и лирикой, – как писал историк музыки Чарльз Берни, музыка превратилась из-за этого в «искусство удовольствия с помощью последовательности и сочетания приятных звуков».

В девятнадцатом веке композиторы начали верить, что музыка обладает внутренним потенциалом для выражения необработанных эмоций без посредничества согласованных традиций. Они и их аудитория потеряли из виду строго условные традиционные интерпретации смысла и начали думать, что музыка производит немедленное воздействие на воображение. Стоит ли удивляться, что в то время композиторы стали реже писать музыку для покровителей, определенной аудитории или в честь каких-то событий, – теперь они стали писать музыку для вечности. Шопен и Шуберт ожидали, что их услышат лишь избранные, образованные группы в салонах; Вагнер и Малер представили всему миру свои великие творения. Композитор, как и художник, был уже не ремесленником, а священником, пророком и гением. Это все в некоторой степени неотъемлемая часть почти универсальной мистики музыканта, но в результате западные наблюдатели ошибочно полагают, что у музыкантов есть некоторая глубокая философская истина, которую они могут нам рассказать, – и что, к сожалению, они решили выражать ее в музыке, а не словами, тем самым вынуждая нас решить эту проклятую головоломку самостоятельно. Нельзя не подозревать, что у некоторых музыкантов есть привилегированное окно в человеческую душу; но все, что они могут дать нам, это музыкальное видение. Если мы умоляем композиторов рассказать, что они имеют в виду, то не нужно разочаровываться, когда в ответ мы получаем банальность, бессвязный шум или молчание.

Когда композиторы со времен Палестрины использовали восходящую музыкальную фигуру для представления библейского Вознесения, они не думали, что создают мотив, который повсеместно будет интерпретироваться как выражение Вознесения. Они просто знали, что их аудитория знакома с символикой. Этот вид культурно-специфического значения тропов кажется почти неизбежным в любой зрелой музыкальной форме. Музыковед Филип Тагг полагает, что они существуют и в современной популярной музыке, и называет их «музмемами», ссылаясь на понятие «мемов», введенное биологом Ричардом Докинсом для описания идей, которые распространяются через культуру. Тагг утверждает, например, что общепринятые ассоциации некоторых музыкальных фигур в песне группы «Abba» «Fernando» саботируют якобы «революционный» дух, на котором пытаются настаивать текст песни.

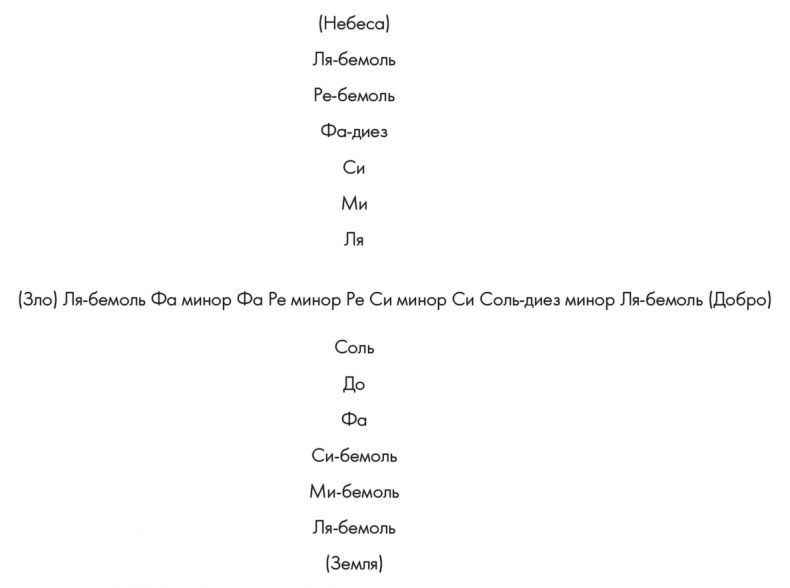

Можно ли способ, который позволяет нам рассуждать о музыке в пространственных терминах, применять для передачи буквального значения через направление? Фред Лердал рассмотрел эту интригующую возможность в «Парсифале» Вагнера. Он предположил, что гармоническое пространство, с которым мы столкнулись в Главе 6, могло быть использовано Вагнером в качестве символического ландшафта, где можно построить духовное путешествие Парсифаля. Различные части оперы, говорил Лердал, следуют по гармоническим путям в горизонтальном или вертикальном направлении в этом пространстве, и соответствующий нарратив подразумевает, что эти оси имеют духовные «направления», связанные с ними: от зла к добру (с запада на восток) и от земли до небес (с юга на север) (Рис. 13.2); они неизбежно пересекаются в форме креста. Доподлинно неизвестно, знал ли Вагнер о теоретической карте гармонического пространства, но это весьма возможно: упоминание о ней появляется в книге 1821–4 годов, написанной немецким теоретиком Готфридом Вебером. Его работа стала классическим справочником по музыке в середине девятнадцатого века. Даже если бы так все и было, кажется маловероятным предположение, что эта скрытая Вагнером структура повествования будет ясно воспринята его слушателем. Но, похоже, стоит учесть, что информированный слушатель может, по крайней мере, получить качественное ощущение путешествия (скажем, целевого или блуждающего) в тональном и гармоническом пространстве, которое может создать композитор с семантическим намерением.

Рис. 13.2 Основные гармонические пути в «Парсифале» Вагнера образуют крест в гармоническом пространстве, который Вагнер мог использовать в символических целях. Маленькими буквами обозначена минорная тональность.

Поиск слов

И что теперь нам делать? Сомневаться в исконной способности музыки передавать значимую информацию? Ни в коем случае. Она действительно может передавать информацию. Проблема, по мнению Копланда, заключается в поиске слов, которые выразят содержание сообщения. Многие люди подозревают, что величайшая музыка, будь творения Жоскена Депре или Би Би Кинга, повествует о человеческом состоянии. Я считаю, что это правда. Но когда изъясняются Сервантес или Кафка, слова дают конкретные подсказки о том, что они говорят, – возможно, недостаточно, чтобы быть уверенным в нашей интерпретации, но достаточно, чтобы открыть объективные дебаты. С музыкой, особенно без вокальной партии, такой возможности нет: мы знаем, что нам что-то рассказала прелюдия Шопена, но не знаем, что именно. Мы можем думать, что знаем, но я не могу доказать, что мое толкование более справедливо, чем ваше.

Однако все связано с нашим ощущением необходимости изложить музыкальное послание в литературной форме, как если бы это была закодированная книга или пьеса. Это абсурд, но абсурд, навязанный речью (или ее недостаточностью). Нам нужно поговорить о музыке, но это сложно. Мало кто может о ней говорить. Я подозреваю, что музыкальные критики так часто делают обзоры на оперы, а не на чисто инструментальные концерты, не только потому, что их производство очень дорого обходится, а потому, что их можно обсуждать и оценивать, словно кино: с описанием сюжета, декораций, костюмов и качеством игры, что снимает обязательство говорить о самой музыке. Нужно лишь сказать, была ли она исполнена хорошо или плохо.

Теоретик музыки Фред Маус утверждает, что тенденция «оживлять» и персонифицировать опыт является неизбежной чертой человеческого разума: мы понимаем события, приписывая их воображаемым агентам с особыми намерениями. Мы привносим личность в музыку. Этот импульс в сороковых годах был продемонстрирован психологами Фрицем Хайдером и Мэри Энн Зиммель, которые сняли анимационный фильм из абстрактных цветных фигур – треугольников и кругов, – двигавшихся по экрану и сложным образом взаимодействовавших. Когда Хайдер и Зиммель попросили наблюдателей описать то, что они видели, многие рассказывали сложные истории с участием личностей: две фигуры были влюблены, другая пыталась украсть одну из них и так далее. Люди определили не только повествование, но и эмоции в движениях фигур. Фред Лердал предполагает, что с музыкой дело обстоит так же, с явными влечениями и отталкиваниями между ее нотами и мелодиями и ритмами, которые могут быть антропоморфированы.