Все же существует возможность подсчитать объективные показатели «созвучности» двух нот. Хотя не разработан уникальный, общепринятый способ выполнения этой задачи, существуют различные методы, дающие примерно один и тот же результат, – и он соотносится с тоновой иерархией. Но обнаруживаются и весьма серьезные разночтения. Например, 3 выше в тоновой иерархии, чем 4, в то время как подсчитанная степень их созвучия говорит об обратном; а малая терция является умеренно консонантным интевалом, но занимает важное положение в тональной иерархии минорных тональностей (которые отличаются от мажорной), потому что мы привыкли слышать ее в этом контексте, – так традиции преобладают над акустическим «фактом». После тщательного обсуждения результатов Крумгансл и ее коллеги заключили, что по сути своей изучение статистических вероятностей гораздо важнее, чем внутренний консонанс при определении предпочтений, выраженных в тональной иерархии. Это позволяет предположить, что мы обладаем возможностью устанавливать новые понятия «правильности», если слышим их достаточно часто.

Мы, по всей видимости, заучиваем тональную иерархию музыки своей культуры еще в детстве, очень быстро и бессознательно. Психологи Лорел Тренер и Сандра Трехаб выяснили, что дети способны идентифицировать ноты, которые «не вписываются» в тональную мелодию, уже с пяти лет. Грудные дети в возрасте восьми месяцев могут прореагировать на изменения в простой мелодии, но их реакция будет одинаковой как на ноты в пределах гаммы, так и на ноты, не входящие в нее: у них еще не развились предубеждения перед напевами (еще одна совместная работа Трейнер и Трехаб ставит под сомнение это общеизвестное утверждение, но мы обсудим это позже). Детский возрастной психолог Дженни Саффрен и ее коллеги доказали, что изучение статистический закономерностей в последовательности нот начинается с восьми месяцев. Они выяснили, что если младенцы прослушивают серии нот, состоящих из шести разных трехнотных «слов», составленных в случайном порядке, то те последовательно выказывают больший интерес к «словам», а не к случайным последовательностям из трех нот, и способны выделять и запоминать «слова» из первой последовательности. Возможно, таким образом маленькие дети определяют настоящие слова в потоке слогов.

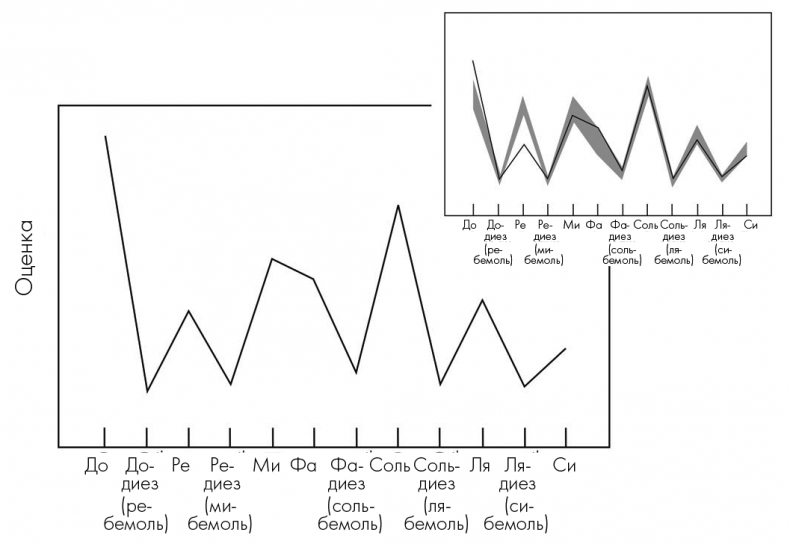

Рис. 4.8 Тоновая иерархия: как люди оценивают «уместность» нот в контексте тональности до мажор. Вставка: сравнение с реальным распределением частоты использования нот в тональной западной музыке, подробнее на стр. 97.

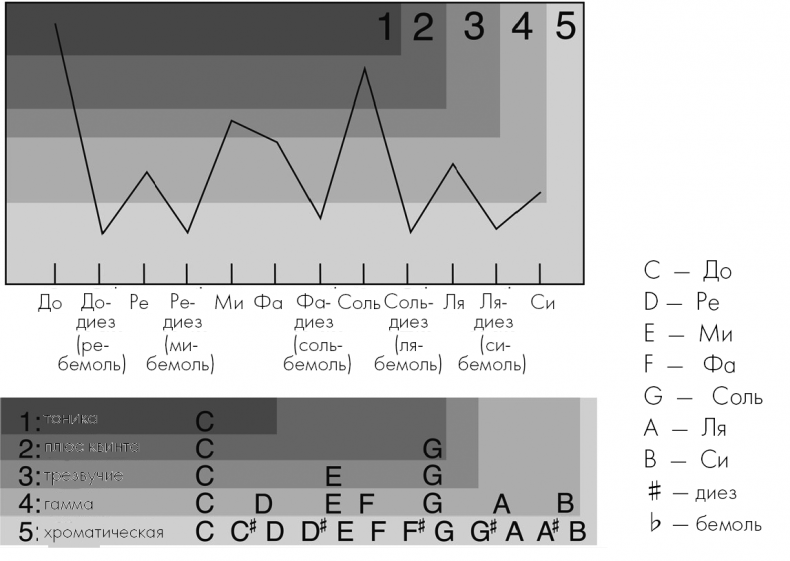

Рис. 4.9 Уровни тоновой иерархии.

Не все теоретики музыки допускают, что тоновая иерархия Крумгансл раскрывает глубинный смысл процесса превращения тонов в настоящую музыку. Композитор и музыковед Фред Лердал подчеркивает, что иерархия предлагает статистическую и поверхностную картину и не учитывает, к примеру, гармонический контекст, который сопровождает мелодию. Нота до-диез в тональности до может звучать странно в детской песенке (я не смог найти пример песенки с такой характеристикой), но композитор классической музыки запросто найдет способ адаптировать ноту при помощи модуляции композиции, номинально написанной в тональности до мажор. Поэтому нельзя считать последовательное прослушивание аккордов до до-диез настоящим «музыкальным» тестом.

Другие критики считают, что эксперименты Крумгансл составлены таким образом, что побуждают слушателя судить, насколько нота подходит для окончания контекста, закругления музыкальной фразы, а это совсем не то же самое, что судить о звучании ноты в середине музыкального отрывка. Брет Аарден из университета штата Огайо выяснил, что люди по-разному судят о начале, середине и конце музыки. Использование каденции для создания контекста, как это делала Крумгансл, посылает в подсознание сигнал об окончании мелодии, а в этом случае, как выяснил Аарден, люди склонны придавать большую важность тонике, означающей завершение, и меньшую важность 2, которая означает продолжение.

Тем не менее идея Крумгансл о том, что статистическое обучение направляет наше восприятие или даже управляет им и предчувствием нот, которые составляют мелодию, получила большой положительный отклик. Эта идея указывает, что в наших головах есть, знаем мы о том или нет (а я думаю, что вы до сих пор не знали) ментальный шаблон тональной иерархии, и что мы постоянно обращаемся к нему, чтобы представить возможное развитие мелодии и составить о ней свое мнение. Принцип срабатывает одинаково как для детской песенки, так и для музыки Баха, что звучит вполне логично, потому что человеческий разум прекрасно умеет вычленять шаблоны. Это одна из наших самых развитых способностей.

Например, когда мы прослушиваем музыкальное произведение, то немедленно начинаем сопоставлять его с определенной тоновой иерархией, то есть определяем тональность и тонику. Разумно предположить, что первые услышанные ноты занимают высокое положение в тональной иерархии; вероятность этого достаточно велика. Догадка чаще всего верна, потому что большинство мелодий начинается с таких нот: с тоники (например, «Frère Jacques» или первые такты Третьей симфонии Бетховена), терции («Three Blind Mice» или первые такты Третьей симфонии Бетховена) и квинты («London Bridge is Falling Down» и Соната для фортепиано № 13 ми-бемоль Бетховена). «Девушка с волосами цвета льна» начинается с квинты, поэтому предположение Джойс Гринфел было выстрелом вслепую.

Мы прекрасно умеем играть в эту игру. Даже люди без какой-либо музыкальной подготовки и специальных знаний, даже те, кто не знает, что такое тональность, могут отыскать тональный центр уже через несколько секунд звучания музыкального отрывка. Целостное ощущение тональности, которое позволяет спеть песню без постоянного перемещения из одной тональности в другую, развивается у большинства людей к пятилетнему или шестилетнему возрасту без специальной тренировки. К семи годам многие дети могут определять смену тональности – переход к другой тональной иерархии – в середине знакомой песни. И вы еще считали себя не музыкальным человеком?

Новые правила

Если тональная иерархия закреплена в нашем уме с раннего возраста, означает ли это, что мы не способны оценивать музыку других культур, потому что она основана на другой иерархии? Этого можно ожидать: если вы ни разу не слышали индийскую или балийскую гамму, то сперва вы будете испытывать замешательство. Некоторые случаи из жизни подтверждают это предположение. В книге 1914 года «Музыка Индостана» – первом крупном исследовании индийской музыки, проведенном западным музыковедом, – Артур Генри Фокс Стренгуэйс пишет, что у в прослушанном им произведении западное ухо определяло тональность, отличную от той, что воспринимали индийские слушатели. Это «неправильная» шаблонная отсылка вызывала у западного слушателя иное представление об истинных свойствах мелодии.

Но так происходит не всегда и не со всеми. Кэрол Крумгансл сравнивает тоновые иерархии индийской музыки, составленные людьми, которые хорошо знакомы с этой традицией, с иерархиями западных слушателей, для которых индийская музыка была в диковинку. Хотя индийские звукоряды (таты) настроены иначе, чем диатоническая гамма, в них также присутствует семь нот, в них выделяется схожая с тоникой нота (Sa) и квинта (Pa). Эта иерархия имеет и другие качества: хотя в основном музыка является импровизацией, она организована в темы (раги), определяющие базовые элементы мелодии, из которых строится импровизация. Кроме Sa и Pa у каждой раги есть две ключевые ноты, которые называются vadi и samvadi; они отделены интервалом кварта или квинта.