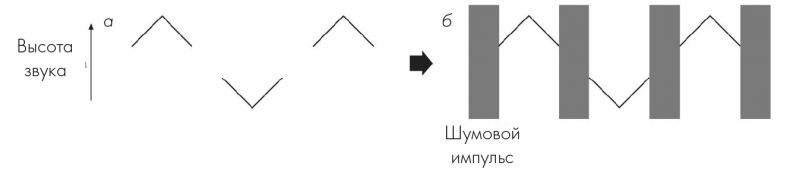

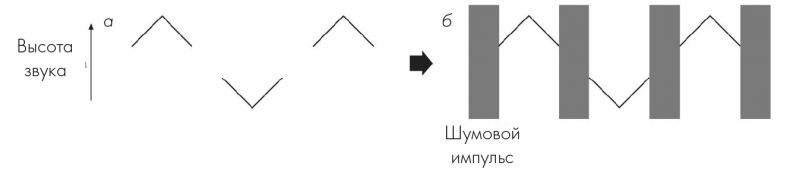

Рис. 5.3 Аудитивный эффект частокола: фрагменты восходящего и нисходящего тона слышатся как изолированные звуки, если они разделены тишиной (а), но если их разделяет «наслаивающийся» шумовой импульс, то они воспринимаются на слух в качестве непрерывного звука с плавно изменяющейся высотой (б).

Даже дети способны таким способом разделить сложные звуки на отдельные потоки. Они различают голос матери на фоне шумов (возможно, по тембру), а когда дети сами начинают имитировать голос мамы, то не пытаются воспроизвести все окружающие звуки, которые слышали одновременно с ним. Мы уже познакомились с применением этих принципов на практике: если обертон сложного звука расстроен и звучит аномально в гармоническом ряду, мозг с неохотой дает ему свободу (стр. 67). На самом деле мы слышим смещение высоты звука фундаментальной частоты, так как мозг изо всех сил старается упростить конфликтующую информацию.

Во время прослушивания музыки поток звука обрабатывается очень избирательным и высокоорганизованным способом. Мы можем отличать голос певца от звуков музыки его группы, можем определить отдельно звук гитары, фортепиано и так далее. Но это разделение не должно доходить до крайности; мы хотим сохранить восприятие совместного выступления нескольких исполнителей, а не слышать отдельно каждого с его отдельной музыкой. Мы хотим обладать способностью слышать гармонию. Ранее мы уже говорили, что сами по себе ноты являются плотно сгруппированными гармоническими колебаниями, таким образом обертоны одной ноты не спутываются с обертонами другой. Очевидно, что этот тонкий баланс разделения на потоки (различения) и связывания звуков наш мозг должен соблюдать предумышленно. Оливер Сакс рассказывает об очень музыкальной пациентке, которая лишилась возможности слышать гармонию после тяжелой травмы головы и в результате не могла интегрировать четыре голоса струнного квартета: она описывала их как «четыре тонких, острых, как бритвы, лазерных луча, которые направлены в разные стороны». У полноценного оркестра таких лучей было двадцать, и отчаявшаяся пациентка не могла их собрать в какую бы то ни было смысловую структуру. Можно представить, что музыка могла бы звучать таким образом для всех нас, если бы наш ум не был способен умело жонглировать сепарацией и интеграцией. На самом деле музыка часто колеблется на границе этого компромисса, так что интересные или перекрывающие эффекты могут возникать из-за движения туда и обратно через границу связности.

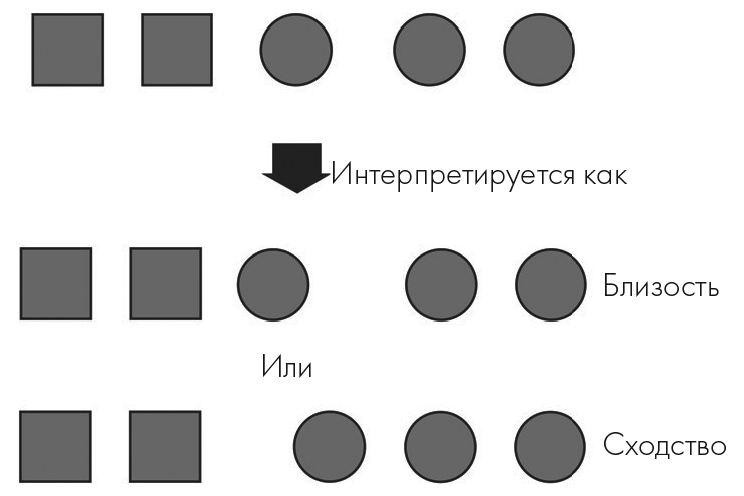

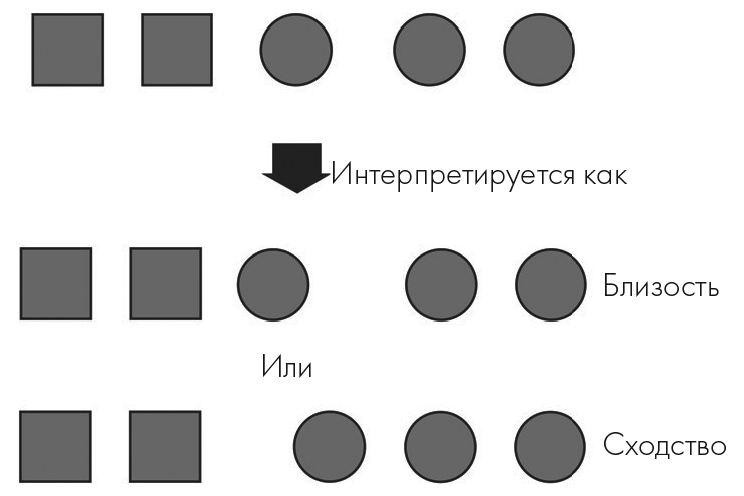

Рис. 5.4 Группирование объектов по принципу близости конфликтует с группированием по принципу сходства: существуют две возможные схемы объединения в группы, так что определить доминирующий звук не удается.

Например, одни принципы гештальта могут потягаться с другими, предоставляя нам альтернативные неоднозначные способы составления групп. На Рисунке 5.4 показана тенденция группировать по принципу сходства (квадратики и кружки), которая конфликтует с объединением по принципу близости. В результате возникают две разные «интерпретации» изображения. Теоретик музыки Дэвид Темперли считал, что мы способны воспринимать и интерпретировать музыку при помощи аналогичных «правил предпочтения», которые упорядочивают массу аудиоданных, и, таким образом, можем определить темп и метр, тональность, лад и так далее. Эти предпочтения усиливаются или отвергаются музыкальными элементами – таким как динамика, тембр, длительность звучания нот или их регистр (высокая или низкая нота). Любая интерпретация подвержена постоянному обновлению по мере получения новой информации, поэтому мы можем переключаться между разными методами восприятия на слух. Позже мы рассмотрим несколько примеров подобных неопределенностей в музыке.

Восприятие голосов на слух

Многие формы мировой музыки являются монофоническими: они состоят из одного голоса, будь то буквально голос человека или инструмента, а возможно (скорее всего, так обстояли дела в Древней Греции), голос одного и другого в унисон. Но и в этом случае необходимо применять принципы группирования – чтобы объединить гармонические призвуки и узнавать мелодию, – звук достаточно легко интерпретировать.

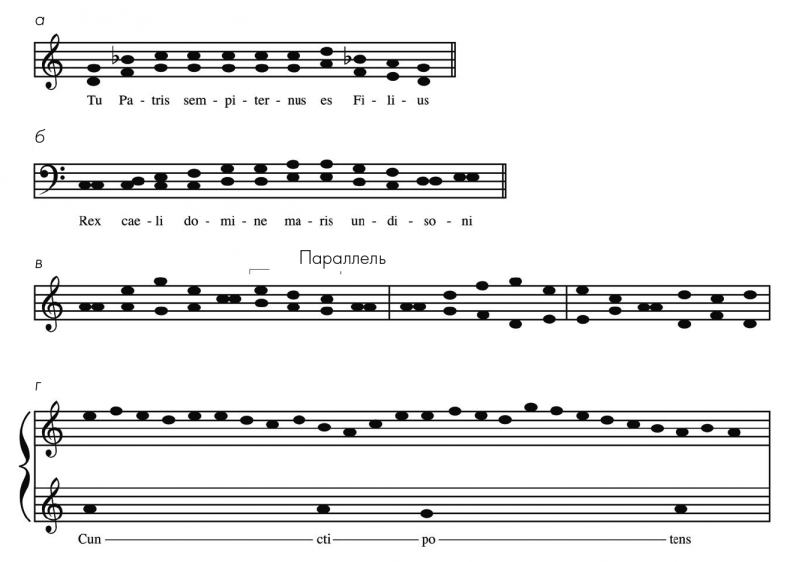

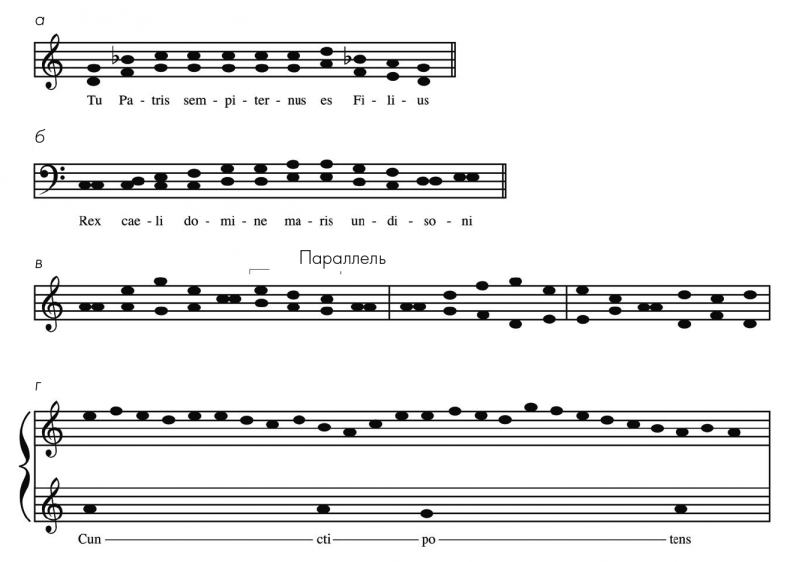

Но с девятого века европейская музыка начинает использовать несколько одновременно звучащих голосов, становясь полифонической. Вначале этот прием был ограничен звучанием идентичных мелодий, движущихся параллельно на расстоянии определенного интервала, обычно в одном из классических консонансов кварты, квинты и октавы (Рис. 5.5а); такая форма получила название органум. Чуть более смелый тип органума развился позже, в нем голоса начинались звучанием в унисон, затем расходились на определенный интервал и, наконец, снова сходились (Рис. 5.5б). К концу одиннадцатого века родились более усложненные варианты, сочетающие параллели и «уклончивые» (отклоняющиеся) движения с противоположным движением, где один голос может двигаться, зеркально отражая другой (Рис. 5.5в). В двенадцатом веке так называемый мелизматический органум представил различия также и в ритмах: низкий голос мог брать устойчивые ноты оригинальной мелодии григорианского хорала, а высокий голос – действовать свободнее и колебаться (Рис. 5.5 г). Если оба голоса поют одинаковые слова, то высокий будет пропевать несколько нот на каждый слог, а нижний – по одной. Практика растягивания слогов на несколько нот называется мелизма. Наиболее известный ее пример мы слышим в песне «Ding Dong Merrily on High», где слово «Глория» растянуто на довольно экстремальную мелизму. Мелизматическая музыка является нормой для многих других культур, в частности ближневосточных, где слова песен растягивают долгими, затейливыми распевами.

[36]

Рис. 5.5 Органум в параллельных квартах (а), с расхождением голосов (б), с «зеркальными» дорожками (в) и с мелизмами, или мелизматический органум (г).

Искусство европейской полифонической музыки совершенствовалось в период Средневековья. В качестве примера можно привести знаменитую четырехголосную мессу «Messe de Notre Dame», написанную французским композитором Гийомом де Машо в 1364 году. Теперь слушателям приходилось отслеживать несколько голосов одновременно; можно представить, насколько это было тяжело, ведь если мы слышим несколько разговоров одновременно, то нам сложно сконцентрироваться на одном и не отвлекаться на остальные (исследователи в области психоакустики дали этому процессу название «эффект коктейльной вечеринки»). Но в полифонической музыке вся соль заключается в том, что вы не фиксируете внимание на одном голосе, ингорируя другие: все звуки воспринимаются как гармоничное, интегрированное целое. Как это возможно?