В полифонии не только важно не сохранять четкость и различимость голосов, но необходимо также, чтобы ноты каждого отдельного голоса складывались вместе в единое целое. Ранее мы выяснили, что связные мелодии чаще тяготеют к коротким интервалам и обладают плавными контурами. Естественно, что в этих условиях разум предрасположен создавать мелодии из следующих друг за другом нот, обладающих нужными характеристиками. Диана Дойч продемонстрировала эту особенность на потрясающем примере слуховой иллюзии: она включала две разные последовательности нот слушателям через наушники, в каждом ухе звучала своя последовательность. Звуки в одном ухе интерпретировались как продукт одного физического источника, а нам уже известно, что принцип сходства сгруппирует их вместе. Таким образом, ноты в правом и левом наушнике, как ожидалось, должны были разделиться на два потока.

[41]

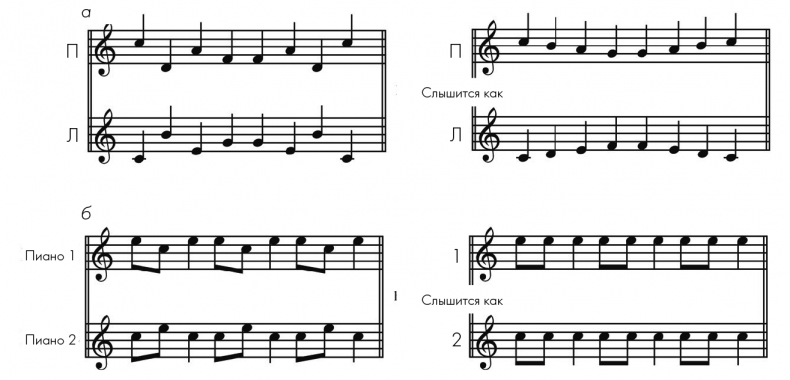

Но Дойч выбрала ноты, которые составляют две разные, но сопоставимые по рисунку гаммы, одна идет вверх, затем вниз, а другая обладает противоположным контуром (Рис. 5.13а). Это наиболее «логичный» способ группирования нот в связные комплексы – сами по себе левый и правый сигналы создают две довольно странные, скачущие (и палиндромические) мелодии. Вот что услышали слушатели: они говорили о плавной гамме снизу вверх, звучащей в одном наушнике, и плавной же гамме сверху вниз в другом. Сила механизмов группирования – пример принципа непрерывности гештальта – настолько велика, что сохраняется даже в случае, когда ноты в каждом динамике обладают разными тембрами.

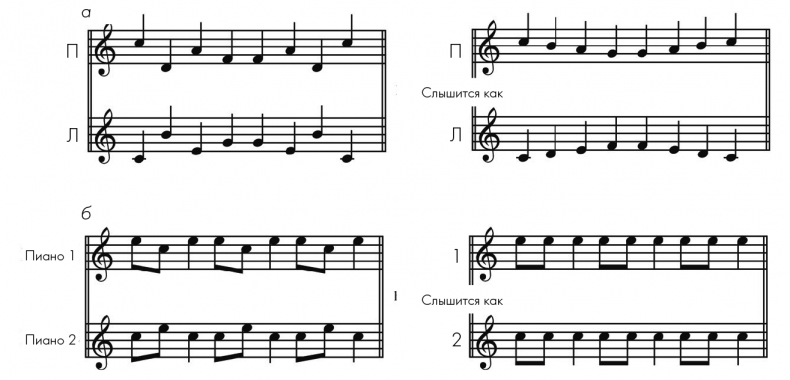

В редких случаях композиторы пользуются этими так называемыми иллюзиями гаммы. Один из примеров представлен в «Сюите 2 для двух фортепиано», оп. 17 Рахманинова, где два фортепиано исполняют последовательность из скачков вверх и вниз, но слушатель воспринимает их как две серии повторяющихся нот (Рис. 5.13б). По мнению музыкального психолога Джона Слободы, эффект иллюзии сбивает с толку самих музыкантов: он говорит, что подчас сложно поверить, что ты на самом деле не играешь повторы, даже когда смотришь на работу собственных пальцев. «Складывается впечатление, что кто-то вдруг снова подсунул низкую ноту на то же место, где находится высокая», – говорит Слобода. Он полагает, что Рахманинов написал свое произведение именно таким образом не для того, чтобы тонко подшутить над пианистами, а потому что иным способом было бы сложно получить быстрые повторы трелей.

Рис. 5.13 (а) Иллюзия гаммы: мозг обрабатывает два музыкальных фрагмента, которые включают в правое и левое ухо, и превращает их в две плавные гаммы. (б) Аналогичная иллюзия происходит во второй части «Сюиты 2 для двух фортепиано» Рахманинова, где переплетающиеся партии двух инструментов превращаются в две повторяющиеся ноты.

Работа в гармонии

Написать полифоническую музыку из двух голосов, где каждый голос будет четко отделен от другого, но в то же время прекрасно слышен, не так уж трудно. Если голоса уже три, то нашему когнитивному процессу придется поднапрячься, но это все равно возможно. А есть ли предел? Очевидно, что даже самым ловким клавишникам будет тяжко играть отдельный голос каждым пальцем. Но в принципе можно представить полифоническую музыку, где каждый участник хора из тридцати человек или тридцать струнно-смычковых музыкантов играют разные мелодии. Есть ли у нас шанс четко расслышать все голоса?

Пауль Хиндемит заявляет, что никто, даже при самой хорошей подготовке, не в состоянии уследить более чем за тремя полифоническими голосами. Но Бах, судя по всему, не признавал таких ограничений, потому что нередко писал для четырех голосов, а иногда и для шести. Однако он понимал, что по мере увеличения числа голосов слушателю потребуется помощь, поэтому в каждый момент времени звучали только некоторые из них.

Все равно кажется удивительным, что мы можем различать и понимать несколько одновременно звучащих голосов в музыке, а в обычной речи не можем уследить и за двумя. Если мы слышим два голосовых сообщения одновременно, то мы способны уловить и интерпретировать только одно из них и практически полностью игнорируем второе: оно может даже продолжится на другом языке, а мы не заметим.

Возможно, нашу высокую восприимчивость к одновременно звучащим музыкальным потокам можно объяснить тем, что они все же не полностью независимы друг от друга. Эти голоса (в традиционном контрапункте) принадлежат к одной тональности и находятся друг с другом в гармонических отношениях, даже если мелодии не схожи. Джон Слобода и его ученица Джуди Эдворти продемонстрировали, как гармония поддерживает акт умственного жонглирования: они включили испытуемым две мелодии, сначала по очереди, потом одновременно (в ненаслаивающихся диапазонах). При одновременном тесте в одной из мелодий была ошибка, и испытуемых просили указать, в какой из мелодий она располагалась, а в идеальном варианте указать конкретный участок мелодии. Наиболее эффективно слушатели справлялись с задачей, если мелодии были в одной тональности; точность начинала хромать, когда мелодии отличались на чистую квинту, и совсем терялась при интервале в тритон (увеличенная кварта). То есть гармоничное созвучие систематически помогает когниции. Слобода и Эдворти выяснили, что общая гармония делает музыку более подходящей для связывания: даже если основная часть внимания приходится только на одну мелодию, вторая сохраняется в памяти как некая гармонизация, поэтому неправильные ноты оказываются слышны. Но если между голосами нет гармоничных отношений, то неправильные ноты не звучат «хуже» правильных.

Поддержание условной гармонии между голосами в полифонии осуществляется не так уж просто. Каждая из одновременно звучащих мелодий обладает собственными потребностями, поэтому эпизодический диссонанс неизбежен. В ранней средневековой полифонии считалось, что лучше умалить или упростить мелодию, чем вызвать диссонанс, но за прошедшие столетия композиторы озаботились тем, чтобы каждый голос представлял из себя хорошую мелодию, а не просто подходил к общей гармонической мозаике. Когда мелодия конфликтовала с гармонией, то победителем в споре выходила мелодия. Даже если некоторые диссонансы были неизбежны, композиторы все-таки чувствовали необходимость держать их под контролем.

Это привело к появлению более или менее систематических правил, которые управляют допустимыми и недопустимыми диссонансами. В контрапункте Палестрины сперва пишется центральная мелодия (cantus firmus), а остальные голоса должны гармонически закрепляться на ней в конкретных ключевых точках. Крайне важно было достичь чистого, сильного консонанса в начале и в конце фразы. Кто-то может сказать, что главная цель контрапункта заключается в соблюдении горизонтальной связности – сохранении целостности нитей каждого голоса, например, с помощью коротких интервалов – при разумном использовании вертикальной интеграции. В результате слушатель понимает, что отдельные голоса являются частью одной композиции.

[42]