Рис. 5.14 Некоторые из разрешенных диссонансов в контрапункте Палестрины. Диссонансные интервалы показаны стрелками – обратите внимание, что они все приходятся на «проходящие ноты», ведущие к консонансу.

Некоторые диссонансные фигуры, которые допускает стиль Палестрины, показаны на рисунке 5.14. «Диссонансные» септимы и ноны не кажутся слишком неуместными, потому что поток маскирует гармонические отношения между голосами в этих точках. Можно сказать, из-за того, что мелодии сами по себе связные, мы не воспринимаем их в гармоничных отношениях. Диссонансные ноты – это просто «проходящие тоны», переходные моменты в серии мелких шагов от одного достаточного стабильного тона к другому. Мы принимаем диссонансы из-за их преходящей природы. То же самое мы слышим в первой строчке песни «Three Blind Mice», где напев начинается со стабильной мажорной терции (ми в тональности до) и движется к еще более стабильной тонике через два целотоновых шага: ми – ре – до. Ре в данном случае – проходящая нота: она является потенциально диссонансной большой секундой, когда звучит под аккомпанемент аккорда до мажор, но здесь она звучит уместно, потому что ре плотно «захвачена» потоком мелодии. Ни в одном из этих примеров потенциально диссонансная нота верхнего голоса не начинается одновременно со спорной нотой низкого голоса. Разграничения во времени также способствуют различению потоков. Бах использует этот принцип в «Гольдберг-вариациях» (Рис. 5.15). Обратите внимание: хотя две ноты не звучат одновременно, этот прием все равно отличается от расщепления мелодической линии в виртуальной полифонии, потому что скорость событий очень низкая. Мы осознанно расщепляем два голоса и используем первый, чтобы претворить второй, потому что они эхом отражают друг друга.

Рис. 5.15 Перекрывание голосов в «Гольдберг-вариации» № 18 Баха делает два разных потока доступными для восприятия, поэтому потенциально диссонансные интервалы – здесь большая и малая септимы – не рассматриваются в качестве диссонансных.

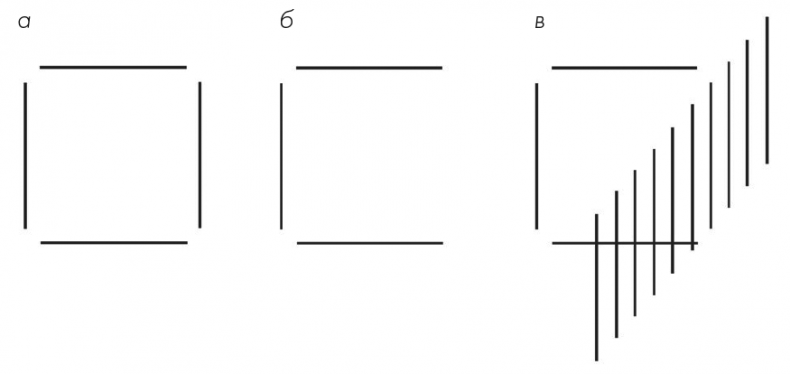

Существует еще один прием усиления потоков с целью замаскировать диссонанс в полифонии, он заключается в многократном повторении короткой фразы – так называемый метод остинато – для того, чтобы связать ноты в простую для восприятия единицу, выделяющуюся на фоне гармонических столкновений. Ниже приведена замечательная визуальная аналогия работы этого принципа: на Рисунке 5.16 изображение воспринимается как (б) плюс серия вертикальных линий. В этом изображении на самом деле (а) заключено в (б), но мы не замечаем замкнутый квадрат, потому что повторяющиеся вертикальные линии «утянули» за собой соответствующую линию геометрической фигуры и сделали ее частью новой. Повторы подавляют тенденцию к сопоставлению этой вертикали с линиями, которые составляют (б).

Потоки составляют надежный барьер для восприятия диссонанса. Фуги Баха содержат отчаянно жесткие диссонансные столкновения, которые остаются практически незамеченными даже для самого искушенного слушателя. Можно даже не поверить своим глазам, увидев их в партитуре. В Фуге до мажор из Первого тома «Хорошо темперированного клавира», например, соль в верхнем регистре расположена против фа-диез басовом ключе, что в принципе настолько диссонансно, насколько это вообще может быть (Рис. 5.17).

Рис. 5.16 Повторы, связывающие фигуры: визуальная аналогия. (в) включает в себя (а), но мы воспринимаем ее как (б) плюс серия вертикальных линий.

Рис. 5.17 Проходящие диссонансы остаются незамеченными в полифонической музыке, если голоса мелодии выделены настолько четко, что воспринимаются независимыми друг от друга. В Фуге до мажор из Первого тома «Хорошо темперированного клавира» Баха интервал малая нона отмечен серым. В обычной ситуации он вызывал бы негодование, но в таком окружении просто теряется.

Данная роль потока в полифонии, по-видимому, пошатнула убежденность Слободы и Эдворти в том, что гармония удерживает части конструкции. В каком-то смысле это и правда так, но больше похоже на правду утверждение, что мы не случаем музыку одним и тем же способом всегда: иногда мы можем «жонглировать» независимыми голосами, в другую же минуту эти голоса сливаются для нас в мелодию плюс гармонический аккомпанемент. Скорее всего эти разные способы и позволяют нам получать удовольствие от прослушивания музыки.

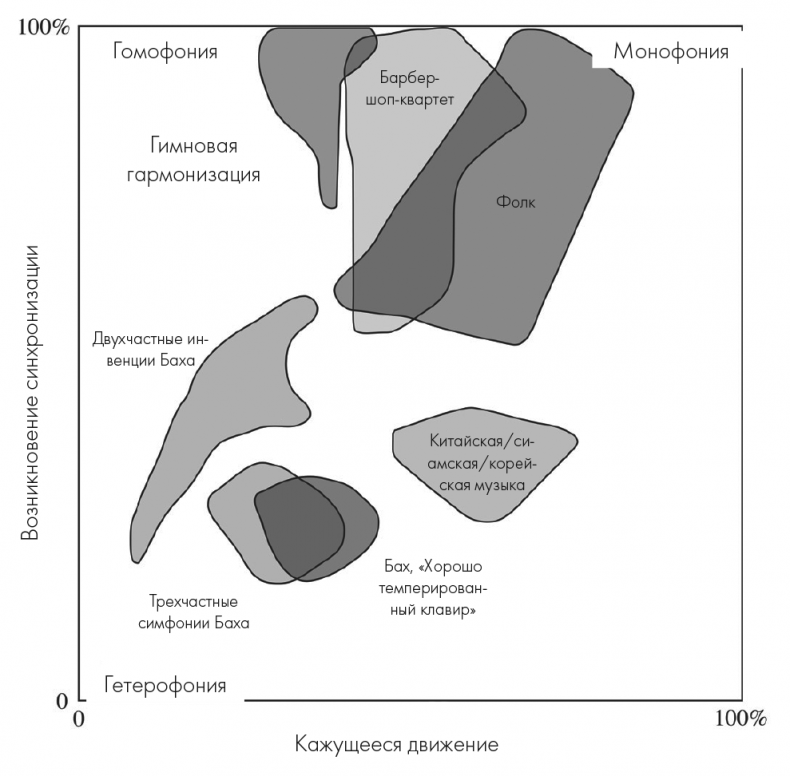

На самом деле, композитору не всегда нужно, чтобы полифонические голоса звучали полностью автономно. В гимновом песнопении, например, не уделяют такого же внимания утонченному переплетению голосов, которое использовал Бах: необходимо, чтобы гармонии воспринимались на слух, но при этом возникало ощущение единства. Можно представить, как в движущемся потоке людей каждый человек избирает для себя направление, но пункт назначения у них один и тот же, и мы видим, что в целом все они движутся по одинаковому маршруту. Дэвид Хьюрон видит различие между этими типами музыки с точки зрения текстуры: гимновая гармонизация, говорит он, не столь полифонична по структуре, сколь гомофонична; несколько голосов ведут одну мелодию. В крайнем примере гомофонии все голоса звучат в унисон, так что от полифонии не остается и следа. Хьюрон считает, что разные текстуры можно создать посредством настройки двух элементов: отношения между изменениями высоты тона каждого голоса и одновременного звучания нот. Он обнаружил, что контрапункт Баха занимает области этого «текстурного пространства», отличные от местоположения гимновой гармонизации, при этом последняя отличается от монофонической гармонизации барбершоп-квартетов (Рис. 5.18). Любопытно, что четвертый угол этого пространства – так называемая гетерофония, где голоса копируют друг друга, но никогда не звучат одновременно, еще не был востребован ни одной из существующих музыкальных культур, хотя некоторые культуры Дальнего Востока и подошли довольно близко к этому пределу.

Рис. 5.18. Полифоническое «текстурное пространство» Дэвида Хьюрона. В этом пространстве существуют два «направления»: степень синхронизации нот или событий в разных голосах и «кажущееся движение», которое отражает степень схожести звуковысотных контуров одновременно звучащих голосов.

Эксперименты и неразбериха

В девятнадцатом веке композиторы начали экспериментировать с новыми тембрами, которые получали с помощью сведения голосов разных инструментов. Это слияние подчас звучит как новый фантастический инструмент, а не как хор из нескольких знакомых инструментов. Равель достиг такого эффекта слияния инструментов в «Болеро», используя параллельное движение голосов челесты, флейт и валторны (Рис. 5.19).