When forty winters shall besiege thy brow

And dig deep trenches in thy beauty’s field

(Когда твой лик осадят сорок зим,

Изрыв красу твоей роскошной нивы, —

перевод Модеста Чайковского, прим. пер.)

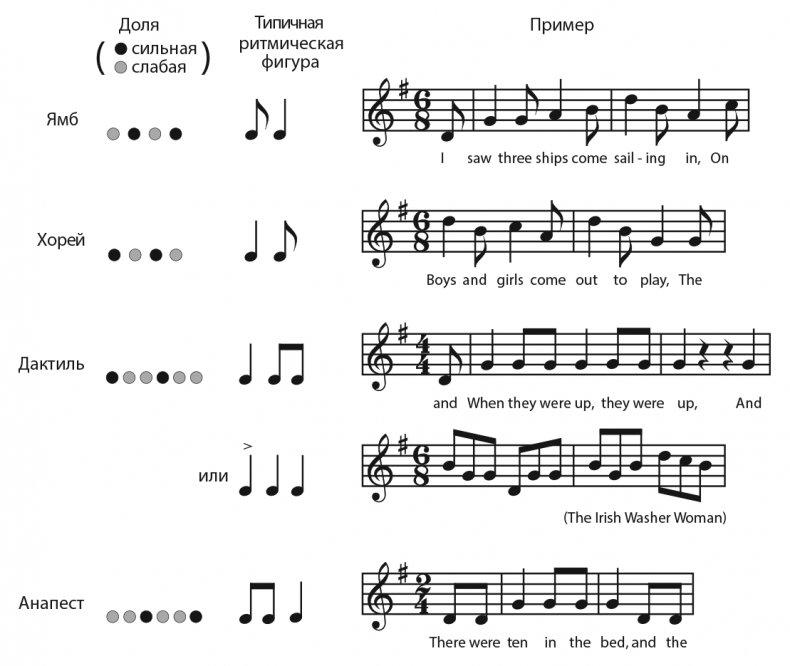

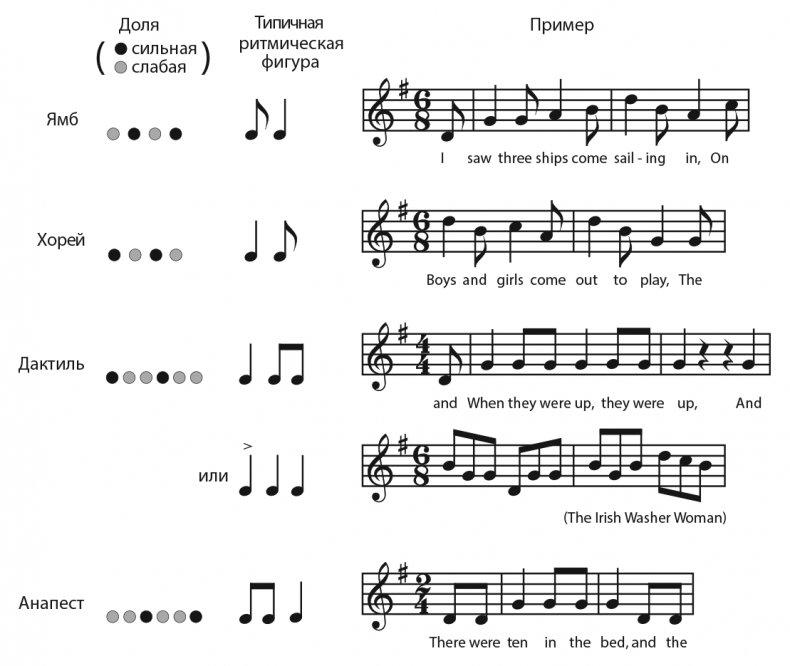

Такой же структурой обладает рождественский гимн «I Saw Three Ships» (Рис. 7.7) Перевернутый ямб обращается в хорей: за долгим слогом следует краткий. Стихотворный размер хорей часто встречается в поэзии и в детских стишках:

Boys and girls come out to play

The moon does shine as bright as day

[52]

Явная асимметрия присутствует в обеих структурах: две ноты или два слога обладают разной длительностью. Другой вид асимметрии происходит от разделения групп из двух одинаковых нот на одну длительную и две краткие: так в дактиле долгая нота – первая; в анапесте первыми следуют две краткие (Рис. 7.7). Эти же шаблоны можно рассмотреть с точки зрения ударения, а не длительности: в дактиле ударный слог принимает после себя два безударных, как в рифме к слову «happily» или в «Half a league, half a league» Теннисона. Этот же шаблон часто встречается в музыке: группы из трех равных нот с первой сильной называются трехдольным размером.

Описанные шаблоны – это атомы, из которых строится чувство ритма, позволяющие нам понять, как интерпретировать и осознавать поток музыкальных событий, то есть как разграничивать поток на связные временные секции. Чтобы проявилась связность, эти секции должны повторяться. Естественно, что одни виды музыки отличаются большей ритмичностью, чем другие. Традиционные джиги и рилы жителей Британских островов и народные скандинавские танцы учитывают, что музыка должна давать танцорам четкие подсказки, поэтому каждая доля или полдоли в них заполнены нотами (Рис. 7.8а). Такую же закономерность мы видим в музыке барокко и классицизма, ведь некоторые ее виды произошли от народных танцев (джига, куранта, аллеманда и так далее) (Рис. 7.8б). Мы легко определяем ритмические шаблоны и стоически придерживаемся своего мнения относительно избранного ритма. По словам музыковедов Гросвенора Купера и Леонарда Майера, «как только определение ритма завершается, он по возможности продолжает существовать в уме слушателя, то есть существует тенденция, по которой последующие события также будут организовываться по текущему шаблону в его воображении. Этот процесс продолжается даже в том случае, если естественное группирование предлагает другие варианты».

Рис. 7.7 Базовые ритмические фигуры: ямб, хорей, дактиль и анапест. Они представлены соответствующими примерами: «I Saw Three Ships Come Sailing In», «Boys and Girls Come Out To Play», «The Grand Old Duke of York» и «Ten In the Bed».

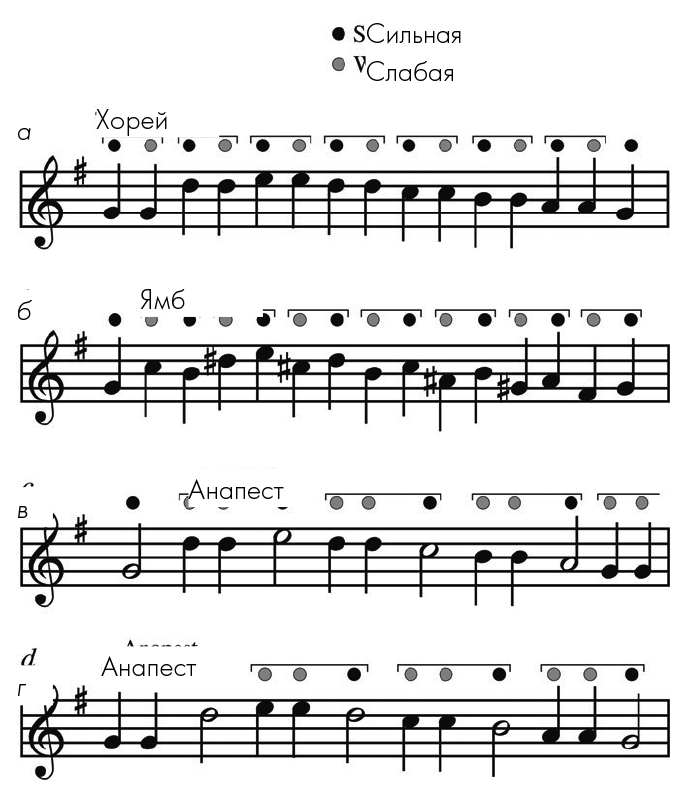

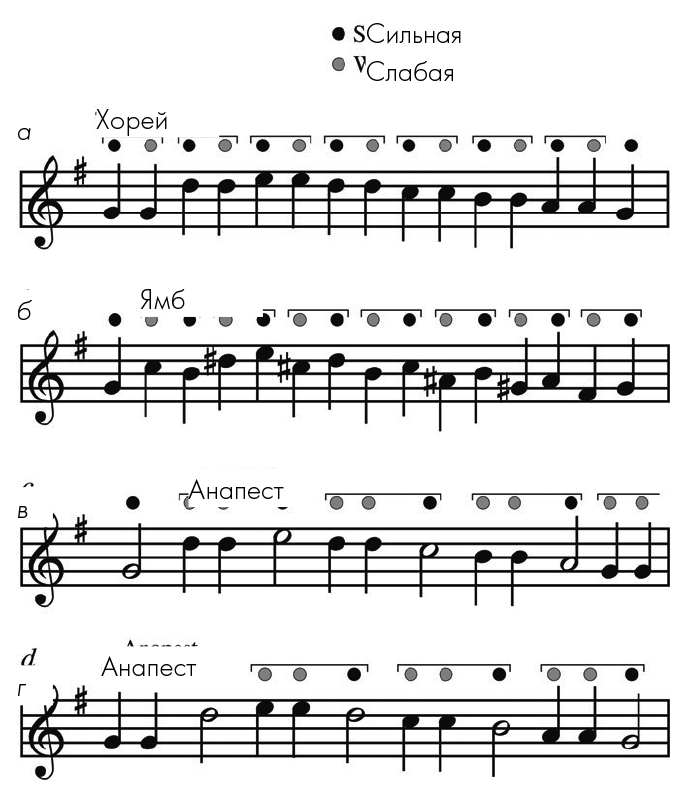

Чтобы составить представление о ритмическом шаблоне, мы опираемся на различную информацию, обращаем внимание не только на длительность нот (которые в очень размеренной музыке могут быть одинаковыми), но и на природу мелодии, фразирование, динамику, гармонию и тембр. Например, рассмотрим версию песни «Twinkle Twinkle Little Star» (Рис. 7.9а), где все ноты обладают одинаковой длительностью. Каким образом мы группируем их в ритмические атомы? Естественный импульс побуждает нас группировать ноты по хореическому шаблону – ударная и безударная доля, но вариация мелодии на Рисунке 7.9б уже трансформируется в ямбический принцип группирования: безударный-ударный. В тональной иерархии ударения падают на сравнительно стабильные ноты – все диезы за пределами гаммы остаются безударными, а ноты, сходные по высоте тона, группируются вместе. Если заставить некоторые ноты звучать дольше, как в примерах 7.9в и г, возникает возможность группирования по принципу анапеста – безударный-безударный-ударный – в обоих случаях. Но первый из этих звуков получается немного странным и напряженным, потому что сильные доли приходятся на менее стабильные ноты (6, 4, 2 в противовес 5, 3, 1 в г). Именно так композиторы могут направлять и изменять наше чувство ритма и его формирование; например, Гайдн был невероятным поклонником применения ритма для оживления и украшения монотонного мелодического материала.

Запутанная проблема

Обычно композиторы желают продемонстрировать, какой ритм используют, поэтому нередко пользуются и другими опознавательными знаками, усиливающими впечатление от ритма. Ударные ноты часто расставляют в качестве надежных, недвусмысленных путевых вех: они редко распадаются на ноты краткой продолжительности. Часто ударение может падать на слабые доли, но редко в диапазоне длительных нот. Даже такие композиторы, как Эрик Сати, которые обходятся вообще без обозначений размера и тактовых черт, не уничтожают тем самым музыкальный метр.

Рис. 7.8 Ритмический узор традиционных джиги и рила (а) и Джиги Моцарта в соль мажор K574 (б).

Рис. 7.9 Роль мелодии при определении ритмических принципов группирования. Основная мелодия (а) побуждает к хорею: сильная-слабая, но измененная мелодия (б) лучше сочетается с ямбическим ритмом. Изменение длительности нот (в, г) порождает анапест. Мы можем не сразу расслышать эти принципы группирования (первая нота не всегда включена в эти последовательности), но, как только ритм установится, мы ожидаем, что услышанный шаблон будет повторяться.

С другой стороны, композиторы могут намеренно нас запутывать и не оправдывать наши ожидания, чтобы привнести в произведение элемент напряжения и эмоциональности (эту идею я подробно разберу в Главе 10). По сравнению с мелодией и гармонией ритм является более мощным и действенным инструментом для достижения данной цели, поскольку возникающие на его основе ожидания весьма прозрачны: звучащую иначе долю легко заметить. Именно так композиторы играют с нашим естественным желанием находить принципы группирования, дают нам конфликтующие или неопределенные сигналы, которые предлагают альтернативные варианты группирования; этот прием обостряет наше внимание и оживляет музыку.

Бетховен использовал этот прием во вступлении Пятой симфонии. Я сомневаюсь, что большинство слушателей воспринимает на слух эту часть самой знаменитой темы западной музыки так, как «должны» были воспринимать. Мы слышим, что первая нота приходится на сильную долю (та-да-да дааа!), хотя на самом деле первая сильная доля – это пауза (Рис. 7.10). Да, Пятая симфония начинается с тишины (то же можно сказать о начале Шестой, но в Пятой все происходит более явно).