Но в целом это уже не оказалось новостью. Западная музыка Средневековья и начала Возрождения нечасто обладала всеохватывающим метрическим делением; чаще всего несколько голосов со сложным, пересекающимися ритмами накладывали друг на друга, но в нотации без метрики, свойственной тому времени, это не было явственно заметно. На рисунке 7.17 изображен пример произведения пятнадцатого века, где фразы поочередно меняют размер от 6/8 к 3/4 и 2/4, и все они сходятся в финальной каденции. Письменные теоретические дискуссии на этот счет не уцелели, поэтому мы не обладаем достоверной информацией о том, что сами композиторы думали об этом ритмическом взаимовлиянии; возможно, при создании столь оживленного узора из разнообразных акцентов они полагались исключительно на интуицию.

Рис. 7.17 Ритмическая сложность полифонической музыки эпохи Ренессанса: здесь нет ни тактовых черт, ни действительного метра.

Возникает ощущение, что некоторые традиции намеренно спутывают наши инстинкты объединения в группы и видят в этом особое удовольствие. Перекрестная ритмика свойственна музыке Африки, Индии и Индонезии, где она, по-видимому, используется для проверки способности музыкантов владеть ритмом и ситуацией. Нечто подобное является и приметой индийской музыки – американский музыкальный критик Уинтоп Сарджент прослеживает параллель с джазом, где ударные часто играют «наперерез ритму». С помощью специалиста по индийской музыке Сары Лахири, Сарджент пришел к следующим выводам:

«Часто случается, что музыкант, играющий на вине, и барабанщик вступают в дружеское соревнование, пытаясь сбить соперника с толку и заставить его потерять нить сама (ритма)… Мастер игры на вине с видимым удовольствием теряет себя в потоке сложнейших контр-ритмов и погружает слушателей в состояние полнейшей дезориентации, чтобы вскоре вновь без малейшей ошибки гордо подхватить сам к ликующему удовлетворению публики. В результате тот, кто знаком с этим идиоматическим образом, понимает, что его погружают в водовороты хаоса, а затем неожиданно возвращают на твердую землю целым, невредимым, преисполненным чувством полного спокойствия».

Классическая западная музыка обычно редко прибегает к перекрестной ритмике, поскольку главным образом ориентируется на «вертикальные» гармонические отношения между нотами, согласно которым различные голоса и эмфазы совпадают. Однако эти техники широко применяли в своих гипнотических «минималистских» композициях Стив Райх и Филип Гласс. У Райха часто повторяются риффы разных инструментов с разным темпом: таким образом он образует почти сцепленные друг с другом шаблоны, которые постоянно смещаются. Райх называл этот процесс фазированием, потому что он напоминает регулировку фазы двух волн схожей частоты. Впервые свой авторский метод Райх опробовал на записях голоса и музыки и решил было, что его эффект будет сложно получить в процессе живого выступления из-за тонкой градации темпа, которую музыканты должны будут чувствовать, но первая же попытка дала понять, что этого удивительно нетрудно добиться. В 1967 году Райх написал «Piano Phase» («Фортепианная фаза») для двух пианистов, которые должны исполнять одинаковые фразы (из двенадцати, затем восьми и четырех нот) с разной скоростью. Райх использовал технику фазирования и в нескольких других работах, одна из которых («Drumming» («Барабан») 1971), демонстрирует очевидную связь с африканской полиритмической традицией (как раз в это время Райх побывал в Африке).

[53]

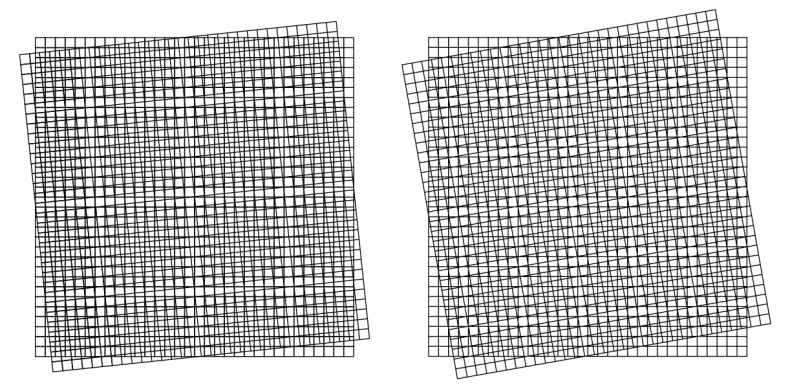

Рис. 7.18 Смещающиеся «фазовые отношения» повторяющихся ритмических шаблонов в музыке Стивена Райха создают эфемерные масштабные закономерности в духе муаровых узоров, получаемых при наложении решеток друг на друга.

Более всего в этих композициях поражает то, что они воспринимаются на слух не так, как их сочиняют и исполняют, то есть не как отдельные голоса, звучащие с разной скоростью. Напротив, мы слышим, как эти голоса на разных этапах связываются в выраженные ритмические шаблоны, которые растворяются и затем превращаются в новые; мы слышим дискретные скачки от одного шаблона к другому и переживаем неожиданное и приятное ощущение в тот момент, когда «фигурка» вдруг попадает в подходящий «разъем». Мы снова формируем представление о структуре ритма, а затем пересматриваем свои суждения при появлении другого. Некоторые находят результаты неоригинальными (и действительно, мелодические темы сами по себе вызывают мало интереса); другие, напротив, восхищаются изменчивой структурой произведения. В качестве подходящей визуальной аналогии можно рассмотреть не куб Неккера, но муаровый узор, возрикающий при сдвиге идентичных решеток, наложенных друг на друга (Рис. 7.18): по мере разрастания вращения мы наблюдаем серию равномерных геометрических узоров, появляющихся при движении сторон решеток в фазе и противофазе. Но резкость и чистота, которыми характеризуются слышимые нами изменения ритмических шаблонов, побуждают наш ум воспринимать структуру, опираясь даже на слабый намек, на постоянство, и упорно придерживаться ее, пока она не утратит состоятельность. Отсутствие толерантности мозга к двойственности определяет первичный музыкальный опыт.

Рожденный танцевать

В нас, судя по всему, изначально заложена природой способность отыскивать аудитивные закономерности, то есть умение слышать повторяющийся пульс в серии звуков. Эта способность отличается от умения различать ритм и метр, но, вероятно, является предпосылкой для него. Если вы не можете определить регулярно повторяющийся звук, то не сможете понять и смысл схемы акцентов и дополнительных импульсов, оплетенных ритмом и метром.

Ключевой частью умения чувствовать ритм является не способность производить повторяющиеся звуки или движения – многие животные это умеют, – а умение подстроить свои движения под некую внешнюю пульсацию, «попасть» в нужный ритмический сигнал. Интересно, что умение подстраиваться является одной из примитивнейших характеристик клеток и тем не менее редко встречается у высших организмов. В 2008 году группа японских исследователей выяснила, что одноклеточный слизевик семейства Физаровых Physarum polycephalum может научиться предугадывать ритм в периодических раздражителях. Исследователи подвергали слизевиков серии «шоков» с регулярными интервалами, направляя на них порции сухого воздуха, замедлявшие скорость их движения. После трех эпизодов с сухим воздухом через равные промежутки длиной в один час слизевики ожидали нового удара: они замедляли движения перед наступлением четвертого воздушного потока, даже если его не включали.

[54]