Латинский алфавит на письме и в печати

Одним из далекоидущих последствий изобретения Гутенберга стало необратимое разделение формального книжного почерка и неформального делового почерка. Первый полностью перешел в печатный шрифт, а второй выродился в обычные неразборчивые человеческие каракули. Этот упадок в конце концов остановился благодаря тому, что так ясно обозначает полнейшее превосходство резчика шрифтов над каллиграфом. С одной стороны, основную массу письменных материалов, которыми занимались писцы, взяла на себя печатная машинка, которая по сути представляет собой индивидуальный печатный станок. С другой стороны, реформаторы современного рукописного почерка черпали вдохновение главным образом из почерков флорентийских и римских писцов эпохи Возрождения, которые послужили образцами для прямых и курсивных гарнитур.

Это консервативное возвращение к началам современного начертания шрифтов равным образом проявилось в гарнитурах, которые чаще всего используются в «коммерческой» и «изящной» печати, как мы увидим в следующей главе. Недавно в число стран, которые таким образом последовали за гуманистами Италии и Франции, вошли еще две – Турция и Германия.

В 1928 году в истории цивилизации произошло примечательное событие: Турция перешла на латиницу и запретила у себя печатать книги арабскими буквами. Высокие стандарты каллиграфии и противодействие профессиональных писцов отсрочили введение печати на турецком языке до 1729 года, когда венгерский перебежчик, после обращения в ислам взявший имя Ибрагим Мютеферрика (1674—1745), открыл первую турецкую типографию в Константинополе. После его смерти типография прекратила существование; она выпустила семнадцать книг (в двадцати трех томах), включая арабский словарь и турецко-французскую грамматику, составленную немецким иезуитом Й.Б. Холдерманном. Следующую типографию открыл султан Абдул-Хамид I в 1784 году и придал ей официальный характер, но она не совершила ничего достойного упоминания.

Несколько постепеннее происходил уход фрактуры из немецкоязычного мира. Первыми взбунтовались против монополии готических шрифтов германские ученые, доктора, экономисты и инженеры. Сам характер исследований толкал их к международному сотрудничеству, и на протяжении всего XIX века они печатали свои книги и периодические издания римским (прямым) шрифтом, чтобы сделать их доступными для иноязычной публики.

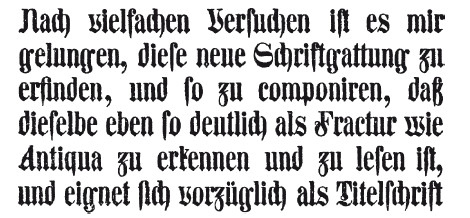

Надо упомянуть и о нелепой попытке скомбинировать фрактуру и антикву: в 1853 году берлинская словолитня К. Г. Шоппе произвела на свет Centralschrift и гордо заявила, что наконец-то разрешила вековой спор между римским и готическим шрифтом. Фактически же она механически соединила верхнюю половину римских и нижнюю половину готических литер – самый удивительный образец типографского безумия, который только видел свет.

Однако окончательный переход германской печати на римские шрифты произошел не благодаря их все большей популярности и переменам во вкусах, как это было в Западной Европе в XV и XVI веках, в Англии и Америке в XVII, а в Северной Европе – в XIX веке. Его навязали сверху народу, который этого не хотел или был к этому равнодушен. Какое-то время нацисты колебались. Пока предназначали свое вероучение прежде всего для внутреннего потребления, они склонялись к тому, чтобы навязывать печати готический шрифт как истинное выражение нордического духа в типографии. Когда же, однако, их умы воспалились перспективами нового порядка в Европе и мирового господства, Гитлер, проявив дальновидность, осознал те преимущества, которые получила бы нацистская Германия, если бы отстаивала свое дело в таком типографском виде, который лучше всего мог быть оценен негерманским миром. Поэтому в середине 1930-х годов власти произвольно постановили, что фрактуру должна сменить антиква, тем более что фрактуру, по словам Гитлера, все равно придумал еврей по имени Швабах. После войны оккупационные власти постарались для того, чтобы окончательно разобраться с этим делом.

Centralschrift К.Г. Шоппе (Берлин, 1853 г.)

Однако большой интерес представляет тот факт, что переход на римский шрифт сам по себе не является достаточным для перехода на римскую типографику. Английский, французский или итальянский текст, набранный и отпечатанный немецкими наборщиками и печатниками, просто не выглядит так же, как английская, французская или итальянская книга, а скорее производит впечатление перевода, не вполне ухватившего дух оригинала. Есть такие тонкости, как пробелы, интерлиньяж, отступы и другие «основы типографики», которые явно отличают работу печатника, взращенного и вековой традицией, и собственным постоянным опытом.

Это распространение латинского алфавита и римского шрифта, к сожалению, остановилось на границах Советского Союза. В начале 1920-х годов Ленин учредил комиссию для разработки мер по упрощению письменности русского языка и рекомендаций по ее переводу на латинский алфавит. Однако возрождение и усиление русского национализма при Сталине загубило этот план. Советский Союз не только не отказался от кириллицы, но и распространил ее среди народов на своих азиатских территориях.

Победный ход латиницы тем более примечателен, что в теории она отнюдь не удовлетворяет требованиям ни одного современного языка. Двадцать букв исходного латинского алфавита не предназначались для того, чтобы воспроизводить звуки староитальянского диалекта; римляне их даже не изобрели, а приспособили, взяв из совершенно другого языка – языка своих греческих колоний; и даже этот греческий алфавит был когда-то придуман для того, чтобы выражать звуки семитского языка. Таким образом, легко понять, что буквы, впервые придуманные финикийцами три тысячи лет назад, очень мало подходят для передачи звуков, издаваемых европейцем XX века.

Эти неустранимые трудности можно ясно продемонстрировать, скажем, на примере разнообразных попыток западных наций подобрать подходящий знак для шипящих и свистящих согласных, которых, как известно, категорически не хватает в латинском алфавите. Один и тот же знак s должен выражать два совершенно разных звука, один из которых, более того, порой заменяется буквой с (как в слове cent) или сочетанием sc (как в слове scent), а второй – буквой z (как в слове size). Шипящий звук в английском передается сочетанием sh, во французском – ch, в итальянском – sc(i), в немецком – sch, в польском – sz, в чешском – š; а для транслитерации простого русского звука щ немецкому наборщику требуется семь знаков (schtsch), его английскому коллеге – четыре (shch), и даже чешскому требуется два (šč)

В печатной латинице сохранилось только три позднеримских добавления – буквы x, y, z – и три позднесредневековых изобретения – j, v, w; и можно лишь пожалеть о том, что Уильям Кекстон и его ученики не сохранили одно из самых полезных нововведений германских писцов, а именно знак þ для обозначения зубного щелевого звука. Его форма к XV веку стала почти неотличима от y; и поэтому ранние английские печатники использовали вместо the и that сочетания ye и yt просто ради экономии места, а не потому, что эти слова произносились как ye и yat: «ye olde English tea-shoppe» – это глупый псевдоархаизм, дорогой полуграмотному невежде.