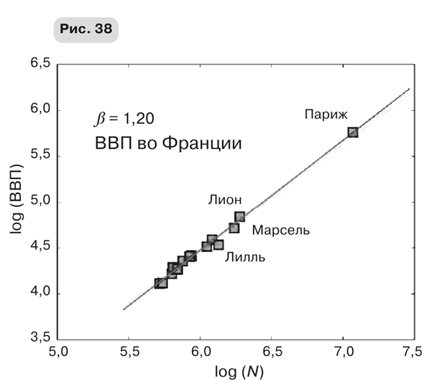

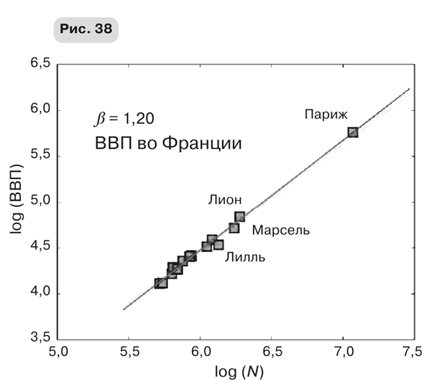

Масштабирование некоторых социально-экономических параметров в зависимости от численности населения в нескольких разных городских системах демонстрирует замечательное сходство суперлинейных показателей масштабирования:

Рис. 34 (вверху). Зарплаты в США

Рис. 34 (внизу). Число профессионалов с высшим образованием («творческих работников») в США

Рис. 35. Число патентов, созданных в США 1

Рис. 36. Преступность в Японии

Рис. 37. Число ресторанов в Нидерландах

Рис. 38. ВВП во Франции

Таким образом, чем крупнее город, тем больше в нем создается инновационного «социального капитала», и, следовательно, тем больше имеет, производит и потребляет его средний житель, будь то товары, ресурсы или идеи. В этом состоит позитивная сторона городов и причина столь высокой их привлекательности, если не сказать соблазнительности. Однако у городов есть и темная сторона, негативные черты. Негативные показатели социального поведения человека так же систематически возрастают с размерами города, как и индикаторы позитивные: удвоение размеров города приводит не только к увеличению подушного уровня зарплат, состоятельности и инноваций приблизительно на 15 %, но и к повышению на ту же величину уровня преступности, загрязненности и заболеваемости. По-видимому, все хорошее, плохое и злое оказывается неразрывно связано друг с другом, как элементы единого и почти точно предсказуемого комплекта. Человек, переезжающий в большой город, привлеченный большей новизной, более широкими возможностями, более высокой зарплатой и атмосферой более «активной» жизни, также может ожидать найти там аналогичное увеличение количества мусора, уровня воровства и распространенности энтеровирусных инфекций и СПИДа.

Эти результаты весьма поразительны. Мы обычно представляем себе город, особенно тот, в котором живем, как нечто уникальное, со своей собственной историей, географией и культурой, как нечто, имеющее узнаваемую личность и собственный характер. Бостон не только выглядит по-другому, но и ощущается иначе, чем Нью-Йорк, Сан-Франциско или Кливленд; точно так же Мюнхен выглядит и ощущается иначе, чем Берлин, Франкфурт или Ахен. И это правда – все это действительно совершенно разные города. Но кто бы мог предположить, что, взятые в рамках соответствующих городских систем, они оказываются приблизительными масштабными копиями друг друга, по меньшей мере в том, что касается почти любых измеримых параметров? Зная размеры города, например в Соединенных Штатах, для него можно предсказать с точностью до 80–90 % средний размер заработной платы, количество создаваемых патентов, суммарную длину его дорог, число заболеваний СПИДом, число насильственных преступлений, количество ресторанов, количество врачей и юристов и так далее. Многие качества города определяются просто его размерами. Есть, конечно, отклонения и колебания вокруг таких оценок, но о них мы поговорим в следующей главе.

Также важно учесть то обстоятельство, что наблюдаемые законы масштабирования действуют для городов одной и той же городской системы, то есть одной и той же страны. Законы масштабирования, например представленные на рис. 34–38, не предсказывают, как действует масштабирование между разными городскими системами. Абсолютные величины различных параметров, например размеров зарплат, уровня преступности, количества патентов или суммарной длины дорог, зависят от общих свойств экономики, культуры и особенностей каждой национальной городской системы. Например, общий уровень преступности в Японии гораздо ниже, чем в Соединенных Штатах. Таким образом, хотя законы масштабирования предсказывают соотношение величин для Чикаго и Лос-Анджелеса, а также для Киото и Токио, они ничего не говорят о том, каково будет соотношение этих величин между Осакой и Чикаго. Однако если нам известно общее соотношение величин – которое можно вывести, например, зная, как параметры Нью-Йорка соотносятся с параметрами Токио, – то можно получить предсказание соотношения любого японского города с любым американским.

Обычно мы склонны считать, что эти разнообразные параметры и характеристики города по большей части никак не связаны друг с другом и никак друг от друга не зависят. Например, мы не думаем, что число заболеваний некой определенной болезнью может быть как-то связано с числом патентов или количеством заправочных станций в городе. Кто бы мог подумать, что зарплаты, патенты, преступность и заболеваемость масштабируются с размерами города приблизительно одинаковым «предсказуемым образом», причем в любой точке мира? Данные убедительно показывают, что, несмотря на кажущиеся различия, города все-таки можно считать приблизительными масштабными копиями друг друга: Нью-Йорк и Токио в неожиданно большой и предсказуемой степени оказываются результатом нелинейного масштабирования, соответственно, Сан-Франциско и Нагои. Эта поразительная регулярность позволяет заглянуть в основополагающие механизмы, динамические принципы и структуры, общие для всех городов, и явно указывает на то, что все эти явления на самом деле могут быть в сильной степени взаимосвязанными и взаимосогласованными, порождаться одними и теми же фундаментальными динамическими процессами и подчиняться одному и тому же набору универсальных принципов.

Следовательно, все эти характеристики города, все его параметры – будь то уровень зарплат, суммарная длина дорог, число случаев заболевания СПИДом или уровень преступности – взаимосвязаны со всеми остальными и взаимозависимы от них, и все вместе они образуют общую многоуровневую систему, сложную и адаптивную по самой своей сути, и эта система непрерывно поглощает и перерабатывает энергетические, материальные и информационные ресурсы. В результате чего и получается то поразительное коллективное явление, которое мы называем городом, порождаемое фундаментальными динамическими процессами и организацией взаимодействия между людьми, осуществляемого через социальные сети. Еще раз: города – это эмерджентное самоорганизующееся явление, которое возникает в результате взаимодействий и связей между людьми, обменивающимися энергетическими, материальными и информационными ресурсами. Все мы, городские существа, где бы мы ни жили, участвуем в многочисленных сетях интенсивного межчеловеческого взаимодействия, которое проявляется в производительности, стремительном темпе жизни и изобретательности, свойственных городам.

Важно иметь в виду, что такое систематическое увеличение производительности и параллельное ему снижение стоимости действуют для стран с очень разными уровнями развития, в том числе и технологического, и благосостояния. Хотя о городах в более богатых странах мира имеется гораздо больше информации, сейчас мы получаем все больше данных и о быстро развивающихся странах, например Бразилии и Китае. По-прежнему бывает мучительно трудно получить достоверные данные по таким странам, как Индия или африканские государства, но и эта ситуация почти наверняка должна измениться в ближайшем будущем. Данные, проанализированные до сих пор, соответствуют общей тенденции, и ниже я расскажу о некоторых из них, уже сыгравших важную роль в определении степени универсальности природы систематического масштабирования. Например, ВВП городов Бразилии и Китая, хотя и отсчитывается от более низкого базового уровня, очень хорошо ложится на ту же кривую суперлинейного масштабирования, которую дают западноевропейские и североамериканские города. Тенденции остаются неизменными, потому что для всех городов действуют одни и те же базовые социальные и экономические процессы, будь то в фавелах Сан-Паулу, под заполненным смогом небом Пекина или на аккуратных улочках Копенгагена.