Глава вторая

Период трех государств (I–VII века)

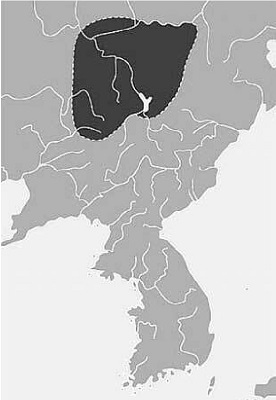

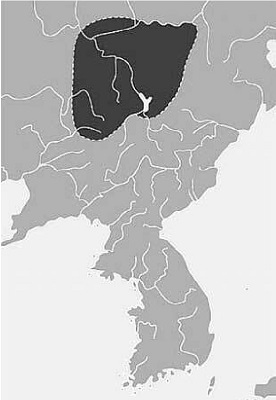

Государство Пуё

Период корейской истории с I по VII века называют «Периодом Трех государств», подразумевая три корейских государства — Когурё, Пэкче и Силла.

Государство (наиболее дотошные историки употребляют термин «квазигосударство»

[15]) Пуё возникло на территории современного Северо-Восточного Китая в бассейне реки Сунгари во II веке до н. э. В 494 году земли Пуё были присоединены к другому государству — Когурё, о котором речь пойдет немного позже.

Территория Пуё

Можно ли называть Пуё и Когурё «корейскими государствами»?

Да, можно, поскольку большинство населения в этих государствах составляли племена народности е, а также племена мэк. Е и мэк — это предки современных корейцев, которые отличались от китайцев языком и обычаями, а от соседних кочевых племен ещё и оседлым, земледельческим образом жизни. Со временем народности е и мэк слились в единое целое, образовав народность емэк.

В китайских хрониках Периода Сражающихся Царств

[16] говорится, что государство Пуё было расположено в 1000 ли

[17] к северу от царства Янь, что оно на юге граничило с Когурё, на востоке — с кочевыми тунгусо-маньчжурскими племенами Илоу, а на западе — с древнемонгольскими кочевыми племенами сянби. Земли Пуё простирались на 2000 ли.

Правители Пуё именовались ванами. После смерти вана власть могла переходить к его сыну или же вожди родоплеменных союзов избирали нового вана из своей среды. «Перевыборы» могли состояться и при жизни вана, если по каким-то причинам подданные были им недовольны. Главными провинностями «ванов» были стихийные бедствия и эпидемии, которые расценивались пуёсцами как гнев Неба, вызванный нахождением власти в руках недостойного правителя. Ваны Пуё были довольно могущественными. Ван имел дворец, некое подобие двора; хоронили ванов в яшмовых гробах и вместе с большой «свитой» из слуг и воинов, которые могли понадобиться умершему правителю в загробном мире.

Есть сведения о том, что Пуё было данником восточной Хань и просило у ханьцев помощи в борьбе против Когурё, но в то же время совершало набеги на ханьские границы. Дружба и вражда соседствовали во времени. Так, например, в 111 году ван Пуё с восьмитысячным войском напал на северный ханьский округ Лэлан (часть Древнего Чосона), а в 120 году сын вана привёз дань ханьскому императору… В 162 году из Пуё в очередной раз привезли дань, а в 167 году произошло новое нападение… Так и жило древнее Пуё до тех пор, пока не было поглощено государством Когурё.

К упоминаниям о данниках китайских императоров в китайских хрониках следует относиться с известной осторожностью. Согласно традиции, берущей начало из глубокой древности, китайцы считали свое государство Серединным, главным, а все соседние государства рассматривали в качестве данников и фиксировали этот статус в своих летописях. Но очень часто «дань» была не истинной данью, то есть оговоренными крупными регулярными выплатами, а обычными дарами, которыми обмениваются друг с другом правители соседних государств. Для того чтобы понять, о какой именно дани идет речь — номинальной или истинной, нужно знать ее размеры.

По поводу происхождения названия «Пуё» существует два мнения. Одни ученые считают, что оно образовано от созвучного названия оленя в тунгусском языке. Действительно, на территории Пуё олени водились в изобилии, и горы, у подножия которых раскинулось Пуё, на китайском назывались «Лушань» — «Оленьи горы». Но не совсем понятно, почему оседлым пуёсцам было нужно отождествлять себя с оленями. Более достоверной кажется другая версия, которая производит название государства от корейского слова «поль» — «равнина». Пуё — государство равнинных жителей.

Законы Пуё напоминали чосонские. За убийство полагалась смертная казнь, причем по китайской традиции наказанию подлежали не только убийцы, но и члены их семей, которые обращались в рабов. За увечье выплачивалась материальная компенсация, а вор был обязан возместить ущерб, нанесенный потерпевшему. Если с вора нечего было взять, он становился рабом потерпевшего и возмещал ущерб своим трудом. Земледельцы обкладывались налогами и повинностями. В случае необходимости они призывались на военную службу. Воины были вооружены луками, копьями и однолезвийными мечами с расширяющимся к концу клинком. Некоторые пуёские племена вели кочевой образ жизни. Из земледельцев формировалась пехота, а из кочевников — кавалерия.

Пуёский язык, о котором известно очень мало (лишь некоторые отдельные слова), вместе с другими вымершими языками корейских народностей, а также с современными корейским и японским языками составляет так называемую пуёскую языковую семью. Родство между корейскими и японским языками послужило основой для гипотезы о пуёских корнях японской нации. Согласно этой гипотезе, впервые предложенной японским лингвистом Симпэй Огура в начале XX века, предки японцев, основавшие на островах Японского архипелага государство Ямато, прибыли туда из Пуё. Гипотеза эта выглядит довольно правдоподобной. В свое время японцы использовали эту гипотезу для оправдания оккупации Кореи, подавая ее как «воссоединение близкородственных народов».

С политической точки зрения географическое положение Пуё было неблагоприятным. Это государство играло роль «буфера», отделявшего китайские земли и Корейский полуостров от воинственных кочевников-сяньби. Если в начале своего существования Пуё могло успешно противостоять агрессивным соседям, то в III веке баланс сил изменился в пользу кочевников, которые стали совершать разорительные набеги один за другим. В 285 году от Пуё отделилось Восточное Пуё (Тонбуё), которое впоследствии было присоединено к Когурё. В 494 году последние пуёские земли вошли в состав Когурё, и на этом история Пуё закончилась.

Чингук

В корейской истории есть много такого, что по-разному воспринимается и освещается на Юге и Севере. Южные историки считают Чин (Чингук)

[18], о котором упоминается в ряде китайских хроник, в том числе и в «Истории династии Поздняя Хань», написанной китайским историком Фань Е в первой половине V века, общим китайским названием всех корейских племен, обитавших на Корейском полуострове за пределами Древнего Чосона. Название это было образовано от названия одного из племенных союзов или, возможно, небольшого квазигосударственного образования, появившемся во II веке до н. э. (во всяком случае, первые упоминания о Чин появляются в китайских хрониках именно в тот период).