Развивались и другие отрасли индийского сельского хозяйства, помимо хлопковой. Об этом много писали русские экономические журналы, видевшие в Индии серьезного конкурента на мировом рынке. В последней трети XIX в. Индия начала принимать активное участие во всемирной хлебной торговле. На экспорт индийская пшеница шла из Бомбейской, Бенгальской провинций, Синда и из Центральных провинций. Основная часть индийского зерна потреблялась в Англии. Среди других стран-импортеров были Бельгия, Франция, Голландия, Египет, Испания, Аравия, а также Италия, где «специальные качества индийской пшеницы делали ее особенно пригодной для выделки макарон» [ВФПТ 1886, № 36: 627]. За 10 лет, с 1876 по 1885 г., вывоз пшеницы из Индии вырос почти в 10 раз, причем основной прирост пришелся на последние пять лет [ВФПТ 1886, № 5: 333]. К этому моменту хлопок уступил пшенице первенство в индийском экспорте, и Индия заняла третье место по экспорту пшеницы в Европу после России и США.

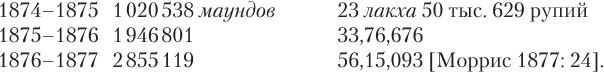

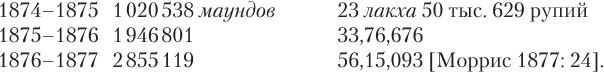

В Центральной Индии пшеница росла везде, но больше была распространена в северных дистриктах, где занимала 45–50 % площадей по сравнению с 15–30 % в южных дистриктах [Харнетти 1977: 343]. Отмеченный в начале главы рост общего объема торговли Центральных провинций обеспечивался преимущественно за счет экспорта пшеницы, что хорошо видно из отчетов Дж. Г. Морриса:

экспорт пшеницы из Центральных провинций:

Анализируя причины такого роста, он писал:

«Увеличение экспорта продовольственных культур было связано не только с необходимостью обеспечить рисом, джоваром и бобовыми районы в Индии, затронутые голодом

[281], но и беспрецедентным спросом на пшеницу на иностранных рынках… Это очень обнадеживающая перспектива, поскольку голод – временное явление, а спрос на мировом рынке может оказаться постоянным, что уже имеет место в период высоких цен и транспортных затруднений. Такая перспектива делает не беспочвенными наши ожидания относительно того, что после падения цен с окончанием голода экспорт еще больше возрастет» [Там же: 25].

Подметив замедление торговлей хлопком, Моррис настаивал: «Единственная надежда на быстрый прогресс заключается в развитии сельского хозяйства за счет обеспечения быстрого и дешевого транспорта. С этой целью было предложено построить железную дорогу от Нагпура в богатый зерном Чхаттисгарх. На сегодняшний день это самая насущная нужда в Центральных провинциях, что подтверждается статистикой, указывающей на интенсивность потока повозок и груженого скота по грунтовой дороге в этом направлении» [Моррис 1874: 12]. В отчете за следующий, 1873–1874 г. Моррис уделил внимание стимулированию торговли именно в направлении Чхаттисгарха. Лоббируя проект этого отрезка железной дороги, долгое время находившийся на рассмотрении вице-короля, Моррис приводил слова заместителя уполномоченного по дистрикту Биласпур, входившему в состав Чхаттисгарха: «каждая повозка с зерном запряжена четырьмя тощими животными, которые начинают двигаться только, когда их подгоняют острыми железными палками. Колеса большинства повозок не имеют железных обручей, что серьезно увеличивает нагрузку на скот» [Моррис 1875: 8].

Моррис настаивал на преимуществах железнодорожного проекта по сравнению с «открытием» Годавари и ратовал за перераспределение средств между различными видами общественных работ. Аргументируя свою позицию, он писал, что «хлопок, предназначенный для бомбейских фабрик и английского рынка, не отправится вниз по реке, чтобы добираться до места назначения кружным путем по морю через Мадрас. На восточном побережье нет спроса на зерно, которое там дешевле. Рынки для зерна из Центральных провинций располагаются западнее, в Бераре и Кхандеше. Только соль может придти по реке дешевле, чем по рельсам из Бомбея. Но за исключением этого продукта вся остальная торговля устремлена в Бомбей» [Там же: 11]. Только в 1877 г. проект железной дороги в Чхаттисгарх из Нагпура был одобрен, однако начало строительства откладывалось из-за нерешенности вопроса о ширине колеи [Моррис 1877: 7].

Оценивая ситуацию в пшеничной отрасли индийского сельского хозяйства со стороны

[282], авторы русских публикаций едва ли не дословно воспроизводили оценки, данные британцами двумя десятилетиями ранее положению дел в хлопковой отрасли. В 1885 г. ВФПТ поместил статью «Результаты исследования ост-индской пшеницы и ее муки», которое было осуществлено по инициативе английского правительства. Индийская пшеница сравнивалась с зерном других стран (США, России, Египта, Австралии). Оказалось, что, превосходя по ряду характеристик американскую, индийская пшеница в то же время из-за особенностей климата и почвы уступала первой по уровню клейковинного содержания, а мука из нее обладала специфическим запахом. Поэтому, отмечалось в заключении, «качество индийской пшеницы должно быть превосходное, если ее смешать с американской, английской или русской в размере 25 %» [ВФПТ 1885, № 2: 630], что и применялось достаточно широко. Спустя некоторое время в ВФПТ появилась статья о мерах англичан по упорядочению хлебной торговли Ост-Индии с целью увеличения вывоза оттуда зерна. Поводом для этого стало недовольство крупных английских мукомольных предприятий качеством очистки индийского зерна, что «значительно понижало ценность пшеницы и ограничивало ее сбыт, тогда как по своим природным качествам она одна из лучших в мире» [ВФПТ 1889, № 2: 148]. Появление такой информации было не случайно. После 1886 г. сводки о состоянии вывоза пшеницы из Индии и сравнительные данные за предыдущие годы свидетельствовали о том, что достигнутый в середине 1880-х гг. уровень экспорта перестал расти и даже имел тенденцию к понижению [ВФПТ 1890, № 36: 681; 1889, № 39: 874; 1891, № 7: 406].

Уже в самом конце века основоположник русской климатологии, географ, член-корреспондент Петербургской академии наук профессор А. И. Воейков в докладе о состоянии хлебной промышленности Индии, прочитанном перед Императорским Вольным Экономическим Обществом, напоминал, что он еще «тогда (т. е. в 1885–1886 гг. – С. С.) высказал мнение, что едва ли Индия сохранит то положение, которое имела она в то время» [Труды Императорского Вольного Экономического Общества, 1898, I (кн. 1): 60]. Объясняя причины такой отрицательной динамики, Воейков говорил, что «Индия – страна густо населенная и требующая большого количества хлеба для продовольствия собственного населения». Новые же земли почти не встречаются в ней, а если таковые попадаются, то, как правило, «там лес или чрезвычайная сухость», что требует дополнительных систем орошения. И даже если таковые появятся, то на новых землях выгоднее производить более дорогой продукт, например чай или рис. «Поэтому, – заключал он, – нет большого основания бояться конкуренции Индии по производству пшеницы, хотя некоторое ее количество будет и впредь вывозиться, особенно ввиду ее качества, особо ценимого на юге Европы, где требуется твердая пшеница на макароны» [Там же: 68–70]. Русские экономические журналы при оценке перспектив поставок индийской пшеницы на европейский рынок всегда учитывали такой фактор, как наличие запасов хлеба у населения. Вот типичные примеры такого прогноза: «В Индии до того времени, когда новая пшеница поступила в употребление, старые запасы ее были истощены, и на это обстоятельство было обращено внимание в отчете индийского департамента земледелия как на причину, почему в ближайшем будущем нельзя ожидать отпуска из Индии пшеницы пропорционально ее урожаю» [ВФПТ 1888, № 36: 590]. Или: «Ожидается значительное понижение будущих отправлений пшеницы из Индии в Лондон… Старые запасы очень истощены, и туземцы расположены придержаться с пшеницею» [ВФПТ 1888, № 43: 269].