Но где же в таком случае остался атеизм? В декабре 1988 г. Филимонов, заместитель директора ИНА и председатель секции пропаганды научного атеизма общества «Знание» РСФСР, отметил, что пропагандисты атеизма оказались в «странной» ситуации:

Возвращение к ленинским принципам отношения к религии рассматривается как уступка религии. В Литве – атеизм похоронен, в обществе «Знание» ликвидирована секция по пропаганде научного атеизма. В Латвии вводится закон божий.

Мы выступаем за перестройку, за отказ от привычных стереотипов. В связи с этим встает вопрос: быть атеистической пропаганде или не быть. Как быть с формой диалога верующих и неверующих? Надо ли бороться с религией? Как быть с самим понятием «научный атеизм», убрать его или заменить его другим? Вопросов много и отвечать на них надо

954.

В течение всего советского периода атеистические кадры пытались ответить на эти вопросы в разное время и разным образом. В ходе поисков ответа они многое узнали о своем оппоненте и сущности религии, о самих себе и сущности атеизма и, наконец, об отношениях между религией и атеизмом. За 1989–1990 гг. общество «Знание» вело долгие споры с уклоном в самоанализ о том, что ждет советский атеизм в свете политических перемен, которые несет с собой перестройка. Одни члены общества настаивали, что атеистам «необходимо определить, от какого наследства мы отказываемся», тогда как другие задавались вопросом, мудро ли «отказаться от каких-то стереотипов, которые мы сами и создавали». Кто-то даже заявил: «Теперь ясно всем, что социализма у нас не было, а та система, в которой мы существуем, причина обострения религиозных вопросов. Плюрализм плюрализмом, а атеизм остается, как мировоззрение. Средства массовой информации подогревают интерес к религии». Некоторые ставили вопрос, нужна ли вообще секция пропаганды научного атеизма в обществе «Знание». Вскоре затем секция пропаганды научного атеизма сменила название и стала секцией «религиоведения и свободомыслия»

955.

Когда советский эксперимент провалился, журнал общества «Знание» «Наука и религия» из платформы советского атеизма превратился в механизм религиозного возрождения

956. Действительно, многие атеистические акции журнала, проводимые в конце советского периода, имели непредвиденные последствия. Этот журнал был первым советским периодическим изданием, предоставившим религии право голоса путем публикации бесед с верующими. На страницах журнала читатели знакомились с историей религии, с сакральными местами и религиозными обрядами

957. Работа в журнале изменила и самих специалистов по научному атеизму. В то время как они пытались осмыслить позднесоветский идеологический и духовный ландшафт, «Наука и религия» продолжала поиски материалов с позитивным содержанием, стремясь «не оставлять читателя духовно пустым»

958. Пытаясь улучшить атеистическую работу, сотрудники журнала становились все более сведущими в вопросах истории религии и современного религиозного ландшафта, что заставляло их отказываться от идеологических стереотипов и задаваться новыми вопросами – хотя показательно, что даже после интенсивных дискуссий о смене названия журнала, которое должно было отразить поворот к вопросам мировоззрения и духовной жизни, журнал в конце концов сохранил прежнее название – «Наука и религия»

959. В 1991 г. общество «Знание» лишилось двух главных центров атеистической работы: Дома научного атеизма в Москве и Московского планетария. Дом научного атеизма превратился в Центральный дом духовного наследия

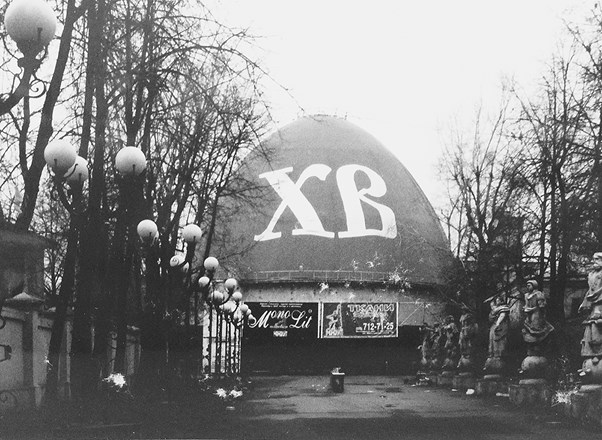

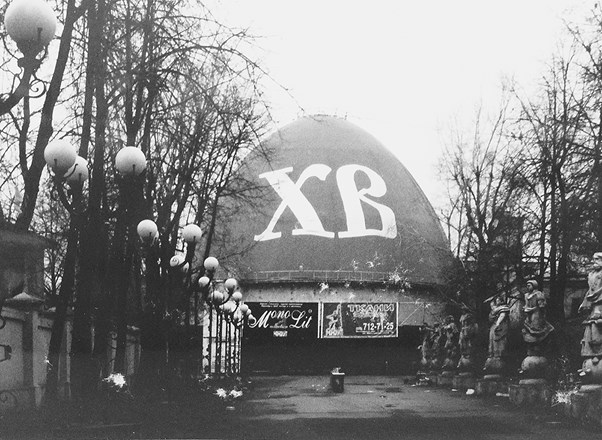

960. Московский планетарий был приватизирован и пришел в упадок. 12 апреля 1999 г., когда День космонавтики совпал с православной Пасхой, группа российских художников накрыла купол планетария гигантским красным полотнищем с буквами «ХВ» – то есть «Христос Воскресе!» – над входом (см. ил. 19)

961. В 1991 г. Институт научного атеизма был преобразован в Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС – и вскоре после этого ликвидирован вместе с Коммунистической партией Советского Союза.

Ил. 19. Акция ХВ-1999. К. Асс, К. Вытулева, А. Добров, Д. Лебедев, О. Саркисян. Пасхальная инсталляция в Московском планетарии. 12.04.1999. Фото С. Н. Поминов. ЦГА Москвы. Арх. № 0-7027

Уход атеизма

В 1879 г. Карл Маркс, отвечая на вопрос репортера газеты «Чикаго трибьюн» о том, хотел ли бы он и его последователи, чтобы религия «была уничтожена, искоренена до основания», сказал: «Мы знаем… что насильственные меры против религии бессмысленны; но наше мнение таково: религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм»

962. По мере развертывания советского эксперимента эта цитата из Маркса, которую регулярно приводили в публикациях, речах и докладах на темы атеизма, стала звучать скорее зловеще, чем пророчески. Если в Советском Союзе до сих пор сохранялась религия, трудно было не задуматься о том, насколько Советский Союз приблизился к коммунизму, и, более того, о самих перспективах коммунистического строительства. На протяжении всей своей истории советский атеизм был орудием расчистки пути к новому миру – он был нужен, чтобы сметать с дороги все старое, отсталое и ложное, освобождая место для нового, прогрессивного и истинного. Предназначение атеизма состояло в том, чтобы изгонять чуждые убеждения, идеи и образ жизни, укрепляя политический, идеологический и духовный авторитет советского коммунистического проекта. В этих пределах на протяжении советского периода атеизму давали разные определения и по-разному трактовали его функции; эти изменения отражали то, как партия на том или ином этапе понимала опасность религии для советского проекта.