Для советской коммунистической идеологии возвращение советских граждан в милостиво открытые объятия церкви могло интерпретироваться только как поражение. Цель состояла прежде всего в том, чтобы воспитать нового советского человека, который целиком и полностью живет разумом, – человека, чья тотальная преданность коммунистическому проекту выражается в бескомпромиссной атеистической убежденности, отвергающей любые другие притязания на власть и смысл. Тот факт, что чудеса науки и покорение космоса не смогли воспитать атеистическую убежденность, заставил коммунистических идеологов понять, что недостаточно согнать богов и ангелов с небес с помощью ракет и космонавтов и что советский научный атеизм должен, кроме того, заполнить пустое место позитивным содержанием. Пропагандисты атеизма поняли, что, если они хотят проникнуть в душу советского человека, они должны обратиться не к науке, а к нравственности и заняться не только рациональным, но и духовным.

Глава 4

Путь в душу советского человека: мировоззренческое содержание советского атеизма

– Стало быть, тот бог есть же, по-вашему?

– Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, всё новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до…

– До гориллы?

– …До перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства.

Федор Достоевский. Бесы

18 января 1960 г., в разгар хрущевской антирелигиозной кампании, общество «Знание» провело конференцию, чтобы подвести итоги очередного наступления на антирелигиозном фронте. Настроение было унылое. Николай Губанов, видный пропагандист атеизма, в своем выступлении обрисовал особенно пессимистичную картину. Губанов жаловался, что атеисты недопонимают и недооценивают религию и что атеизм не проникает глубоко в душу советского человека. Религия не отмирала. Наоборот, она сохранялась – а часто даже процветала – далеко не в тепличных условиях советского строя. Чтобы наглядно показать то затруднительное положение, в котором оказались атеисты, Губанов напомнил своей аудитории юмористический рассказ Чехова: «На заводе было два бухгалтера, один старичок, другой молодой, и был в то же время человек, который во всех торжественных случаях – свадьбах и похоронах – речи закатывал. Когда умер бухгалтер, ему на сей раз тоже поручили закатить речь. Но он думал, что умер старик бухгалтер, а на самом деле умер молодой бухгалтер, и он произнес речь в память старичка бухгалтера, который стоял рядом с ним и очень радовался, что ему еще при жизни удалось заслушать некролог о себе»

468. Губанов перепутал детали чеховского рассказа, но он был прав в главном: социализм не хоронил религию. Напротив, атеисты присутствовали на собственных поминках.

Когда советские атеисты столкнулись с живой религиозностью, они обнаружили, что – вопреки сценарию исторического развития, предначертанному марксизмом-ленинизмом, – религия не исчезала в условиях строительства социализма и научно-технического прогресса. Этому явлению предлагали множество объяснений: ссылались на экономический фактор – сохранение социального неравенства или на политический – подрывную работу реакционных религиозных организаций. Выдвигали теории о временном промежутке между материальным развитием и трансформацией сознания и отмечали, что религия является продуктом невежества и отсталости. Но все привычные объяснения не могли охватить сложного духовного ландшафта советской жизни. Обычных людей, как выяснилось, не обязательно смущали противоречия между наукой и религией. Религия оказалась не пристанищем маргиналов, сектантов и старушек, а гибким и динамичным явлением, прочно укоренившимся в жизни современного советского общества. Губанов рассказал, что многие советские люди используют свободное время и материальный достаток, созданные хрущевскими экономическими реформами и социальной политикой, чтобы посещать церковь, соблюдать религиозные обряды и материально поддерживать местные религиозные общины. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, Губанов описал разговор с пожилой женщиной, с которой он встретился на лекции в провинции. Женщина признала, что жизнь ее семьи в конце 1950‐х гг. стала лучше, но когда Губанов спросил, как эти улучшения изменили ее отношение к религии, она ответила: «Ну что же, можно сейчас и в церковь походить, и попу больше дать»

469. Столкнувшись с результатами новой антирелигиозной кампании, атеисты приходили к пониманию, что антирелигиозные меры не соответствуют задаче строительства атеистического общества – или, как сформулировал Губанов: «в нашей научно-атеистической пропаганде мы хороним не того бухгалтера»

470.

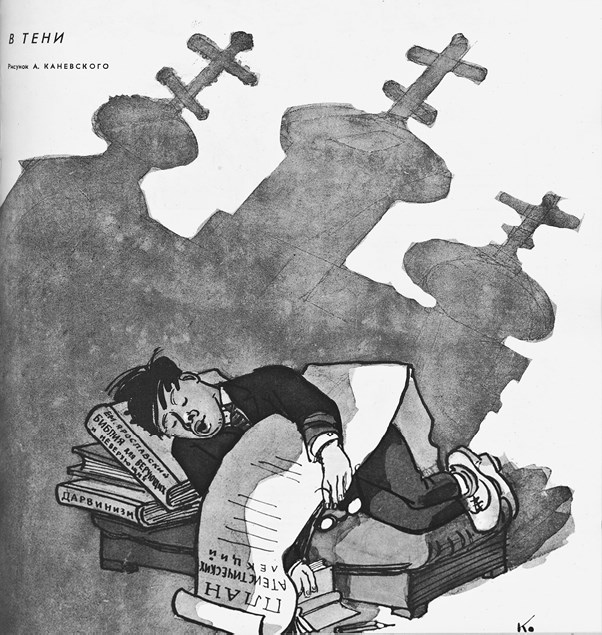

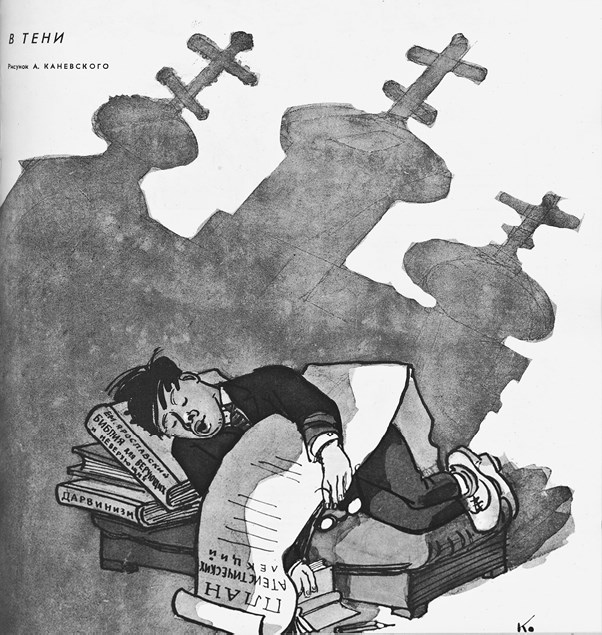

Ил. 6. А. Каневский. В тени. Карикатура. Обложка журнала «Крокодил». 1962. № 3

Строительство коммунизма

Новая битва партии с религией сыграла ключевую роль в формировании идеологического климата хрущевской эпохи и сохраняла свою значимость до конца советского периода. В период между ХХ съездом КПСС, на котором Хрущев положил начало процессу десталинизации, и XXII съездом, где он представил третью Программу КПСС (что стало первой после 1919 г. ревизией коммунистической идеологической платформы), Хрущев сосредоточил в своих руках личную власть и руководство политическим проектом, который должен был стать его наследием: строительством коммунизма

471. Как провозглашалось в новой Программе партии, в процессе перехода от социализма к коммунизму будет уменьшаться значение административного регулирования отношений между людьми и возрастать роль нравственных начал и морального фактора

472. В этом контексте новое значение приобретала нравственность и духовность советских людей – не только их политическая лояльность, но также мировоззрение и образ жизни. Идейные трансформации хрущевской эпохи поэтому касались не только содержания идеологии – замены сталинизма новой коммунистической догматикой, – но также ее формы, отражающей новую концепцию идеологической работы и требовавшихся от нее результатов

473. Идеология отныне должна была стать не только орудием контроля, но и инструментом духовной трансформации реального советского человека в образцового гражданина коммунистического будущего.