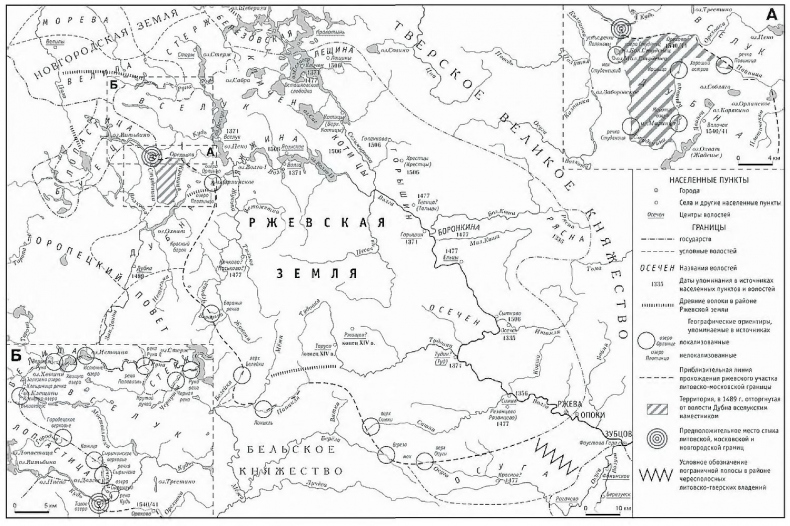

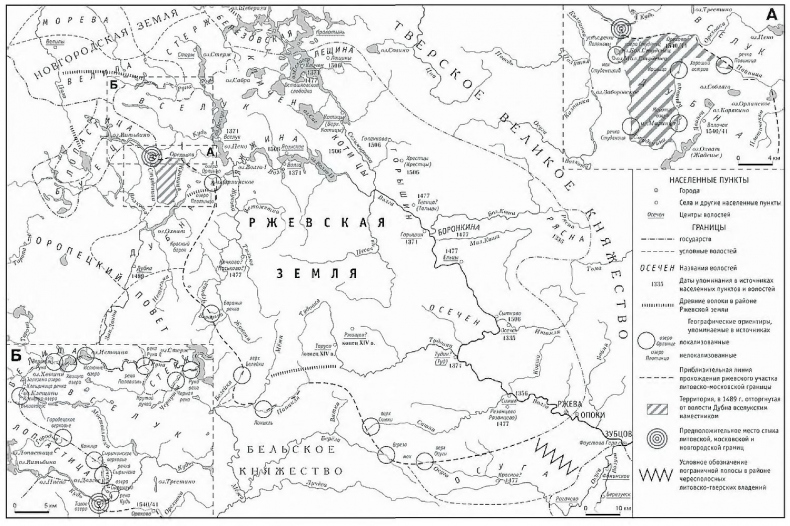

Карта 1. Ржевский участок московско-литовской границы во второй половине XV в.

Территория, которую приобрела Москва, имела важное стратегическое значение. Занятие верховий р. Днепр, продвижение к истокам рек Оки и Угры создавали плацдармы для дальнейшего наступления на земли ВКЛ. Была разрушена первая линия обороны ВКЛ, сметены со своих владений пограничные князья, которые были ориентированы на противостояние возможному московскому наступлению. Надежда на активное сопротивление вяземских и верхнеокских князей не оправдалась, и новая граница после 1494 г. оказалась под сильной угрозой. Оборонительный рубеж вдоль р. Угры в основном сохранялся, но уже не было лиц, которые были бы способны обеспечить его защиту.

Наиболее крупным и территориально целостным приобретением Москвы в 1494 г. стало Вяземское княжество, которое с 1403 г. находилось в составе ВКЛ.

Вяземское княжество почти столетие определяло восточную границу ВКЛ, причем граница эта была, вероятно, очень стабильной, так как до момента захвата московскими войсками воеводы Данилы Щени (зима 1493 г.) на вяземском ее участке не известно никаких изменений. Между тем не сохранилось ни одного документа, который очерчивал пределы Вяземского княжества. Договор о «вечном» мире 1494 г., в соответствии с которым Вяземское княжество отходило к Москве, не дает представления о границах территории, которая отрывалась от ВКЛ. В этой связи интересна параллель с присоединением к Москве Смоленска. Границы его территории определялись в перемирной грамоте очень точно. И связано это с тем, что Смоленская земля не полностью переходила под московскую власть. Вяземское же княжество, как было сказано выше, единым массивом было присоединено к Москве.

Таким образом, несмотря на целостность вяземских земель и долговременную устойчивость вяземских границ, определение последних — дело довольно сложное. При выявлении вяземских границ необходимо прежде всего обратиться к исследованию размещения вотчин многочисленных местных землевладельцев (собственно Вяземских, Крошинских, Бывалицких, Козловских, Жилинских, Глинских). Затем необходимо уточнить границы вяземских земель путем определения соседних с вяземскими территорий княжеств и земель.

Можно высказать осторожное предположение, что наделение вяземскими землями верных великому князю Литовскому людей осуществлялось целенаправленно с расчетом обеспечить оборону крайних восточных пределов государства. Поэтому мы и видим вотчины пана Ивана Ходкевича (волость Рогачев)

[121], князей Крошинских (волости Тешинов, Сукрумна, Ольховец, Надславль, Лела, Отъезд)

[122], Глинских (волости Турье, Судилов, Шательша)

[123], на самой границе с московскими Ржевской, Тверской и Можайской землями

[124].

Вероятно, к 1486 г. (началу первой московско-литовской войны) на можайско-вяземском участке московско-литовской границы не было никаких контактов. Если между литовскими (смоленскими) и тверскими владениями шло активное взаимодействие (что отразилось в договорных грамотах)

[125], то между московскими (можайскими) и литовскими землями долгое время, вероятно, попросту не было соприкосновения. Посол германского императора в Москву Сигизмунд Герберштейн утверждал, что «во времена Витольда владения государей московских простирались на пять-шесть миль за Можайск» («…на шесть миль не доходили до Можайска»)

[126]. В то же время известные литовские владения в этом регионе (волости в районе р. Гжать, принадлежавшие князьям Крошинским) размещались на значительно более далеком расстоянии от Можайска.

Ситуация, возможно, изменилась в 1473 г., когда Можайск неожиданно получил в удел московский князь Андрей Васильевич

[127]. Он (а может быть, и до него удельные князья Андрей Дмитриевич Можайский (1389–1432), Иван Андреевич (1432–1454), Юрий Васильевич Дмитровский (1462–1471) проводил активную колонизационную политику и довольно быстро продвинулся к литовским владениям. Вероятно, вплоть до территории, непосредственно занятой подданными ВКЛ, князь Андрей не нашел сколько-нибудь полезных в хозяйственном отношении земель. Здесь господствовали леса и болота

[128]. Непосредственный контакт с территорией ВКЛ князя Андрея Васильевича не только не остановил, а, наоборот, придал энергии, так как теперь появилась возможность заселять и присоединять к своим владениям уже освоенные земли. Очевидно, в других частях своего удела (Углич, Бежецкий Верх, Звенигород и др.) князь не мог так активно увеличивать свои владения. Здесь же вмешательство в дела соседнего государства могло быть, во-первых, согласовано с центральными властями, а во-вторых, остаться безнаказанным со стороны администрации ВКЛ. Все, что смогли сделать князья Крошинские, на вотчину которых и был направлен интерес московского удельного князя, — это жалобы, отразившиеся в посольских речах

[129]. Наступление Московского великого княжества развивалось так быстро, что князья Крошинские, после того как потеряли одни свои владения, успели приобрести другие (в районе р. Угры), но вскоре лишились и их.