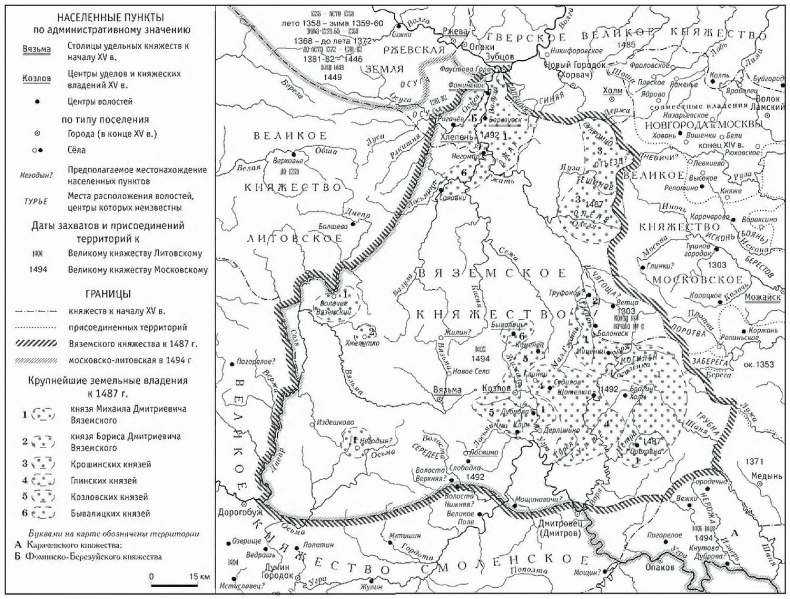

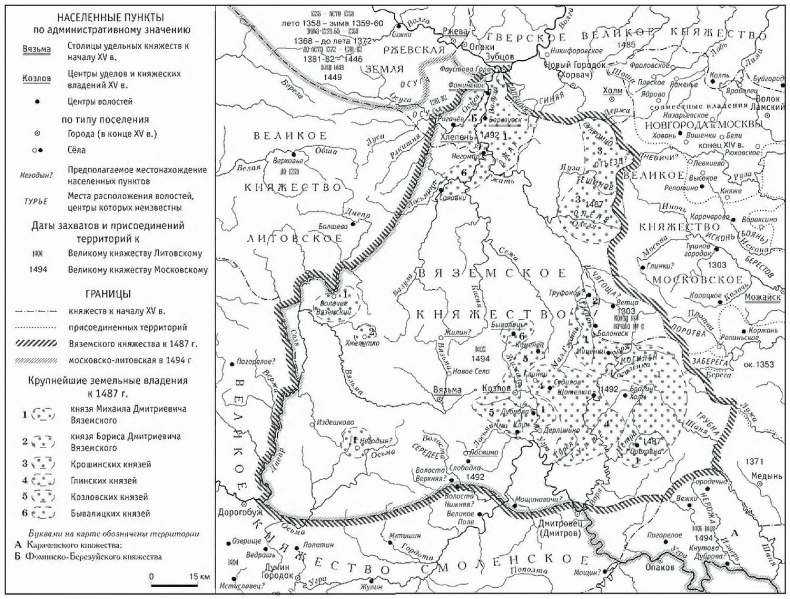

Карта 2. Вяземское княжество в XV в.

Характерно, что, только продвинувшись к вяземским землям, московская сторона начала предъявлять на них претензии, как на исконные можайские земли

[130]. Ряд волостей был объявлен тянущим к Можайску, и тем самым планы захватов приобретали легитимный характер с опорой на традицию, старину. Вскоре в составе можайских обнаруживаются волости, которые еще совсем недавно составляли массивы владений князей Крошинских, Глинских, Вяземских

[131].

По-другому объясняется отсутствие в грамоте 1494 г. точного определения вотчин многочисленных верхнеокских князей, которые служили московскому или литовскому великим князьям. Каждый землевладелец хорошо знал границы своих владений, при этом центральная власть имела к ним разное отношение: от пожалования «до господарской воли» до только номинального контроля. Как бы то ни было, обозначение в договорной грамоте только имен самих князей, а то и просто перечисление титулов князей было достаточным.

Характерно, что все спорные владения, а также различные наезды, захваты, грабежи вотчин верхнеокских, вяземских и других князей были зафиксированы в посольских книгах, которые дошли до нашего времени. Владения князей Мезецких, Воротынских, Вяземских и т. д. по данным из них представляются довольно подробно. Однако, к сожалению, распределить владения, например, между князьями Мезецкими практически невозможно. А это важно для определения московско-литовской границы 1494 г. Дело в том, что Мезецкие разделились, и часть их продолжала служить великому князю Литовскому, а часть — великому князю Московскому. При этом сам центр их владений г. Мезецк (Мезческ, Мещовск) управлялся совместно. Очевидно, что участок границы, который проходил через мезецкие земли, не мог быть стабильным. Положение в среде мезецких князей усложнялось тем, что часть из них находилась в московском плену (князья Семен Романович и Петр Федорович). В соответствии с договором 1494 г. московский великий князь обязался отпустить в Мезецк «на их отчину» упомянутых князей, а сами они получили право решать, кому будут служить

[132].

Таким образом, весь массив вотчин мезецких князей необходимо обозначать на карте в качестве совместных владений Великих княжеств Московского и Литовского. Граница в районе Мезецка самим договором не была определена.

Распространение московской власти на верховья Оки во многом зависело от позиции местных землевладельцев

[133]. Даже военный захват не гарантировал присоединения территории к Москве. Так, московские походы 1492–1493 гг. затронули такие города, как Любутск, Мценск, Мезецк, Серпейск, Мосальск, Опаков. Большинство из них, за исключением Мезецка и Серпейска, было сожжено. Однако ни один из князей Мосальска не перешел на службу к великому князю Московскому

[134], а три других сожженных города (Любутск, Мценск, Опаков) не принадлежали удельным князьям, а управлялись великокняжескими наместниками или частными владельцами. Присоединения их к Москве в 1494 г. не произошло. У Опакова была занята только часть территории его волости, которая заходила на левый берег р. Угры

[135]. Таким образом, выравнивался участок границы, естественным обозначением которой именно теперь на более значительном расстоянии служила р. Угра.

Как видим, те территории, в которых московская власть не имела достаточно твердой опоры, оставлялись, возможно временно, с дальнейшим расчетом, за ВКЛ. Так, даже Любутск, окруженный теперь со всех сторон московскими владениями и оказавшийся, таким образом, эксклавом (владением одного государства, со всех сторон окруженным территорией другого государства), был признан отчиной великого князя Литовского Александра

[136].

С другой стороны, переход на московскую службу того или иного пограничного князя не гарантировал распространения новой власти на все его владения. Воротынские князья, которые владели огромным массивом земель вдоль течения р. Угры, после перехода на сторону Москвы практически все потеряли, даже несмотря на то, что эти земли являлись их вотчинными владениями. Вообще же в обороне границ государства на князей Воротынских правительство ВКЛ, очевидно, делало определенную ставку, которая в итоге не оправдалась.

Новосильские князья (а прежде всех воротынские князья, как старшие в роде) заняли среди литовской аристократии привилегированное положение. Об этом свидетельствуют их участие в Луцком и Трокском съездах, намечавших коронацию Витовта, династические связи со значительнейшими литовскими княжескими родами. Литовские правители стремились превратить воротынских князей в своих надежных вассалов. Не случайными поэтому выглядят многочисленные земельные пожалования князьям Воротынским, которые давали Казимир IV и Александр Казимирович, «чинячи их собе слугами»

[137]. Характерна география этих пожалований — территории, примыкающие к рекам Оке и Угре, и смоленские земли. Владения князей Воротынских заняли практически все течение реки Угры (не только напротив московской территории). Лишь в нескольких местах (в районе Лучина-городка, Нижней Волсты, Опакова) эти владения переходили на левую сторону Угры. Вообще, новая отчина князей Воротынских была значительно большей, чем их старое родовое владение вокруг города Воротынска.

Наиболее интегрирован во внутреннюю жизнь ВКЛ был князь Федор Львович Новосильский и Одоевский. Он был женат на дочери литовского князя Корибута (Дмитрия) Ольгердовича Марии, внучке Ольгерда. Именно Федор Львович 20 февраля 1442 г. заключил договор с великим князем Литовским Казимиром от имени всех князей Новосильских, являясь старшим в роде новосильских князей

[138]. С 1448 г. он именовался по своему владению князем Воротынским

[139]. В 1448 г. князь Федор явился посредником своего зятя можайского князя Ивана Андреевича в обращении последнего к великому князю Литовскому Казимиру с просьбой способствовать занятию московского престола

[140]. В феврале 1447 г. князю Ф.Л. Воротынскому было пожаловано несколько волостей «у Смоленскои державе» (Городечна, Сколуговичи, Ужеперед, Ковылна, Демена с Снопотцом), а также Немчиновский двор в Смоленске в отчину

[141]. Демена князю Федору Воротынскому подтверждалась в 1448 г.

[142] В том же году князь Федор стал наместником в Козельске

[143]. 28 марта 1455 г. отчинные владения князя Федора Воротынского становились таковыми и для его детей («дали есмо ему у вотчину и его детемъ»)

[144]. К уже упоминавшимся волостям добавились Краишина («по обе стороне Высы реки»), Кцинь, Озереск, Перемышль, Логинеск

[145]. Последним пожалованием князю Федору стала волость Лучин, полученная, «коли царь былъ на Угре», то есть в 1480 г.

[146] Волости первого пожалования (1447 г.) с Лучином и появившиеся позже вместе с подтверждаемыми (1455 г.) разбиваются на два довольно далеко отстоящих друг от друга массива земель. Волости Городечна, Ужеперед, Ковылна, Демяна, Снопот, Лучин располагались у самого верховья реки Угры, в то время как Крайшина, Кцинь, Озереск, Перемышль и, вероятно, Логинеск примыкали непосредственно к Воротынску и, вместе с находившимся южнее их Козельском (в котором наместником был также князь Воротынский), составляли единое целое в низовьях Угры. Очевидно, добавление к владениям воротынских князей смежных с ними, только в 1455 г. захваченных земель, свидетельствовало в достаточной мере о доверии со стороны великокняжеской власти в отношении к своему вассалу, о чем и было заявлено жалованной подтвердительной грамоте: «а узревши его верную службу к нам то учинили»

[147].