Как свидетельствует С. Герберштейн, «по наущению» князя Василия Шемячича великий князь Василий III схватил «своего родного брата» и уморил его в темнице

[281]. Под «родным братом» московского государя, по мысли А.А. Зимина, скрывается не кто иной, как князь Василий Стародубский

[282]. Герберштейн также рассказывает о том, как Василий Шемячич стал «домогаться» соседнего княжества, «и не успокоился до тех пор, пока не довел Василия Стародубского до последней крайности, а после его изгнания занял его области»

[283].

Уточнить дату смерти последнего стародубского князя помогают материалы московско-крымских переговоров конца августа — середины сентября 1518 г. Чтобы избежать протестов крымской стороны по поводу того, почему в шертную (клятвенную) грамоту для подписи хана были вписаны города Стародуб, Чернигов, Почеп и Гомель, московскими дипломатами пришлось давать специальные разъяснения. Раньше перечисленные города не включались в текст договоров потому, что принадлежали «слуге» Василия III — князю Василию Стародубскому. Города эти на самом деле и тогда указывались, но скрыто, под формулировкой «царю не воевати слуг его отчин княж Васильевы Шемячичевы и княж Васильевы Стародубского»

[284]. Теперь же «Божия воля ссталась — слуги его (Василия III. — В. Т.) князя Василья Семеновича в животе не стало, и те городы вотчина государя нашего ныне за государем за нашим»

[285]. Именно поэтому в шертной грамоте и дополнялся перечень городов, принадлежащих непосредственно московскому государю.

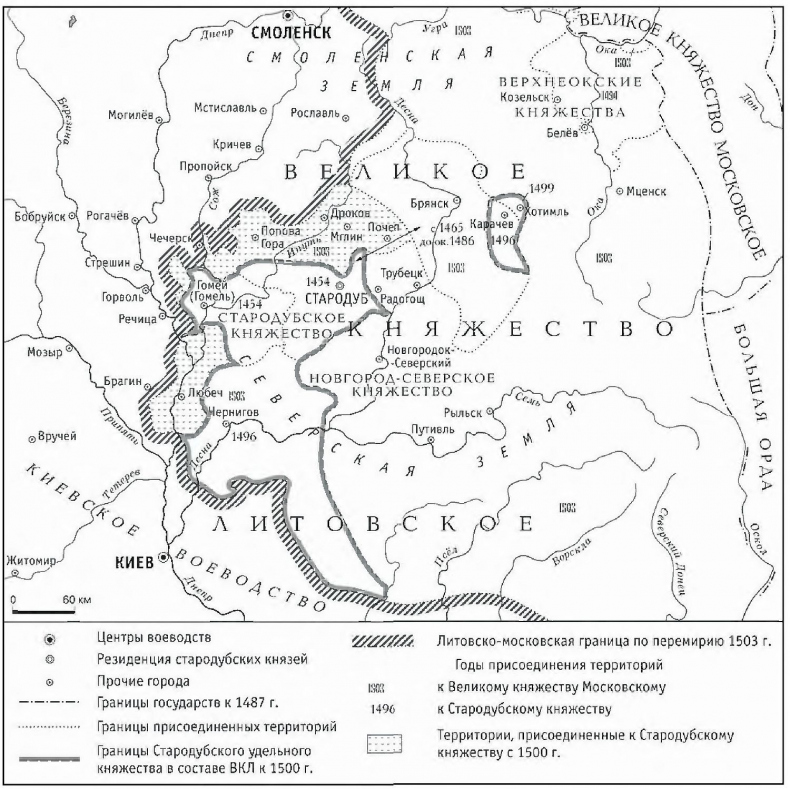

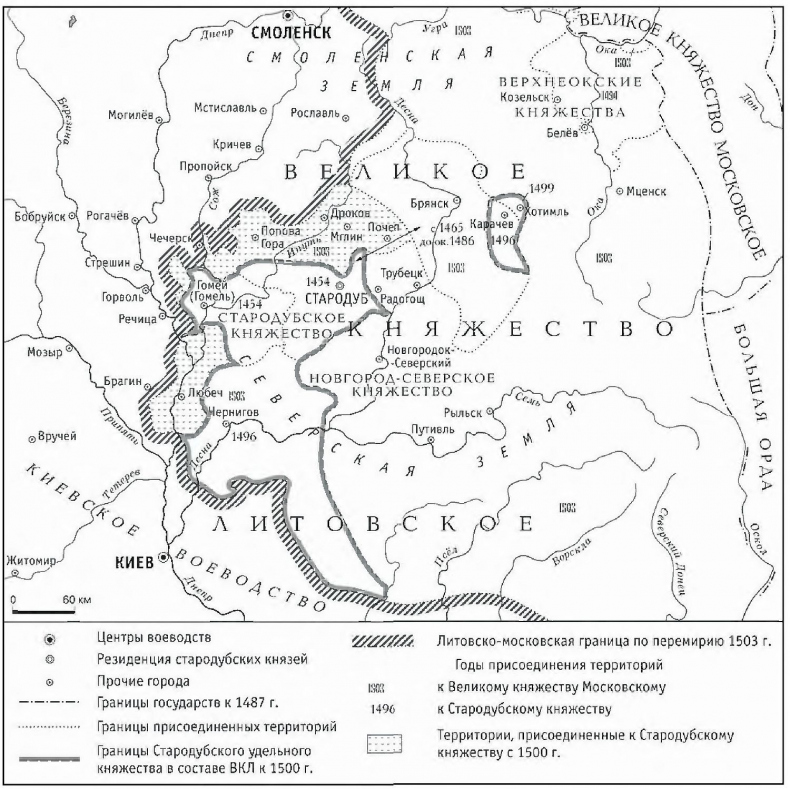

Карта 5. Восточная окраина ВКЛ в конце XV начале XVI в.

Таким образом, последний правитель Стародубского княжества умер в 1518 г., а его выморочный удел был наконец ликвидирован и стал принадлежать непосредственно великому князю Московскому

[286].

После этого в Гомеле появились московские наместники (Василий Пушкин, Федор Григорьевич Плещеев, князь Дмитрий Дмитриевич Щепин-Оболенский)

[287]. Был сформирован Гомельский уезд.

Глава 3.

Гомельская волость под властью Москвы и формирование уезда в 1500–1535 гг.

Вероятно, только после ликвидации Стародубского княжества можно говорить о начале формирования Гомельского уезда. Тем не менее территория последнего, несомненно, стала определяться с момента включения в состав Московского великого княжества земель к западу от р. Сож.

Первые данные о территориях, присоединенных к Московскому великому княжеству в результате войны 1500–1503 гг. (среди них была и Гомельская волость), содержатся в перемирной грамоте 1503 г.

[288] Документ отразил тот уровень достигнутого компромисса в результате проведенных в Москве переговоров, который позволил на время прекратить военные действия и удовлетвориться достигнутым или сохраненным. Поскольку основу конфронтации, безусловно, составляли территориальные интересы, главным содержанием перемирной грамоты явились списки владений, относящихся к литовской или московской стороне.

Прежде всего, состав владений и претензии на них у двух враждовавших государств отражался в титулах монархов

[289], затем закреплялся за сторонами в форме обозначения тех городов с их регионами, относительно которых могли возникнуть претензии

[290]. На третьем уровне назывались города, их волости и владельцы, чьи земли были недавними приобретениями московской стороны. И наконец, четвертый уровень составляли некоторые списки волостей или даже сел, которые находились под непосредственным наблюдением и вниманием каждой стороны — как правило, они являлись пограничными.

Перечисление в грамотах ряда волостей и сел после обозначения городов отнюдь не преследовало цель дать схему всего административно-территориального деления. Основная масса волостей, а тем более сел оставалась вне поля зрения составителей грамот. В текст договора вводились лишь те населенные пункты, относительно которых у обеих сторон возникал какой-то интерес или обозначение которых имело какой-то иной смысл. После локализации на карте осознанно выделенных в грамотах волостей и сел оказывается, что все они находились в пограничной зоне и определяли, иначе говоря, своеобразным образом маркировали, линию границы.

Для большей части обозначенных в грамоте городов вообще не приводится ни одной волости или села. Как уже было замечено, особое внимание составители грамоты обращали лишь на те территориальные единицы, которые составляли и определяли пограничную зону. Так, в перечне волостей Смоленска, Витебска и Полоцка, которые оставались в литовской стороне, замечаем исключительно окраинные территории. Именно на них прежде всего могла претендовать московская сторона и даже, возможно, уже реально завладела ими в результате военных действий. Благодаря определению местоположения перечисленных в грамоте волостей можно наметить весь восточный смоленский рубеж с севера на юг и зафиксировать северное витебское и полоцкое пограничье.

Также и для московской стороны в грамоте 1503 г. были заявлены не только списки городов, но и, в некоторых случаях, давались развернутые перечни волостей и сел. Специфической особенностью «московской» части грамоты является то, что далеко не всегда в ней отмечались только те волости, чьи административные центры (города) находились уже в московской власти. Упоминаемые в грамоте 1503 г. волости, отнесенные к числу московских, можно разделить на четыре группы.