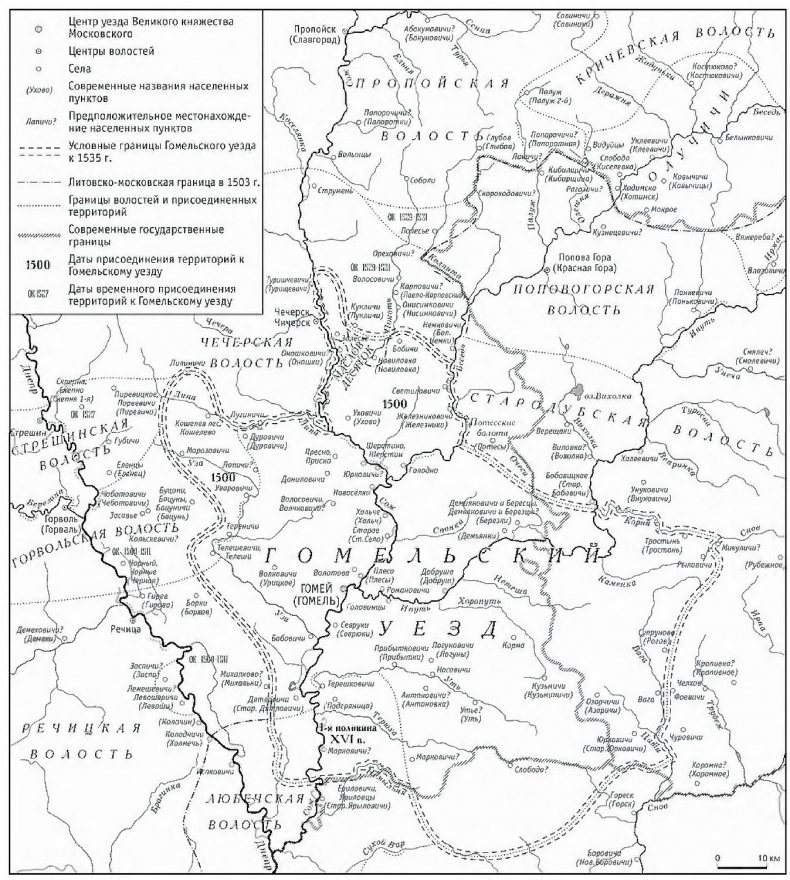

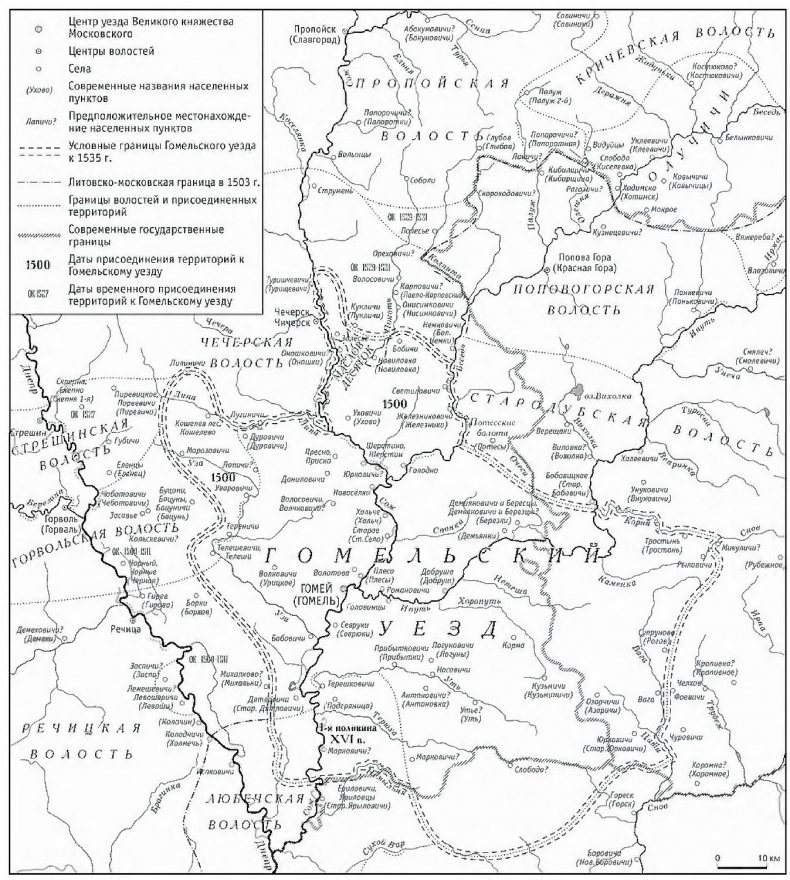

Карта 8. Территория Гомельского уезда в 1500–1535 гг.

Таким образом, контуры формирующегося Гомельского уезда складывались в следующем виде. Западные его пределы стремились к Днепру. Хоть в итоге удержать заднепровские села Стрешинской, Горвольской и Речицкой волостей Москве не удалось, но уже в 1560 г. мы видим большую их часть в составе Гомельской волости. Между тем к востоку от р. Днепр начали формироваться очаги совместного московско-литовского владения территориями (районы сел Скепно и Колодчичи). От Днепра граница направлялась на восток к самому верховью р. Липы, заходила частично и на ее левый (северный) берег, но потом возвращалась к руслу этой реки и шла по нему к Сожу. По Сожу граница поднималась вверх (к северу) аж за город Чечерск, но затем делала резкий поворот на юго-восток, пересекала р. Покоть и достигала р. Беседь. Последняя, возможно, до самого устья служила участком гомельской границы: к востоку от нее были глухие лесные и болотистые пространства (полностью не освоенные и до настоящего времени)

[549], или номинально принадлежавшие Стародубской волости, или вообще никем не занятые. Часть дальнейшей северной и восточной границы, очевидно, соответствовала уже описанной границе Гомельской волости, хотя имеются сведения о ее нарушении.

Многие гомельские села в левой (восточной) стороне Сожа до 1535 г. были розданы стародубским служилым людям. По словам московских бояр на переговорах 1537 г.: «А Гомей город из начала отчина государя, и наместники на нем были опричь Стародуба; а на сей стороне Сожа были села, и держали их дети боярские, Стародубцы, государя нашего, а тянули те села к Стародубу: и государю нашему как тех сел к Гомью поступитися?»

[550] Наметилась явная тенденция ухода значительной части территории Гомельского уезда в сторону соседнего Стародуба. Это и явилось одной из объявленных причин упорства московской стороны на переговорах 1537 г. Отдавать всю территорию Гомельской волости, каковой она была до 1500 г., по утверждению московских бояр, было затруднительно потому, что ее занимали стародубские землевладельцы, испоместить которых сразу на других землях страны было сложно

[551].

Таким образом, одновременно с расширением территории Гомельского уезда на запад к Днепру происходило уменьшение его территории на востоке с приближением границы к Сожу.

Южная гомельская граница, возможно, при московской власти тоже претерпела изменения. Были освоены территории до этого глухой местности в районе левых притоков Сожа Утьи, Терюхи и Немыльни и с правой стороны Сожа в направлении ее устья.

Трансформация территории, принадлежащей Гомелю, во время короткого периода московского господства (1500–1535 гг.) оказалась весьма значительной. Практически только один маленький участок гомельской границы вдоль левого притока Сожа — р. Липы соответствовал изначальной границе Гомельской волости. Окончательно сформироваться и утвердиться новые пределы Гомельской земли так и не успели. Однако некоторые мероприятия московской администрации были восприняты властями ВКЛ при формировании новой территории Гомельской волости.

Глава 5.

Вопрос о Гомеле на переговорах 1537 г.

В ходе московско-литовской войны 1534–1537 гг. во время второй военной кампании на Северщине войска ВКЛ во главе с гетманом Юрием Николаевичем Радзивиллом подошли к Гомельскому замку

[552]. Так получилось, что на тот момент в Гомеле находились в основном «тутошние» люди

[553]. Город по сути не был подготовлен к осаде, хотя задолго до приближения литовских сил можно было убедиться в их намерении — очень медленно войска собирались в близлежащей Речице

[554]. Впрочем, осада Гомельского замка могла затянуться, если бы не позиция значительной части его населения — «черни» или, что, вероятно, больше соответствует действительности, местной знати, бояр

[555]. Гомельский воевода князь Дмитрий Дмитриевич Щепин-Ростовский не смог совладать с ситуацией и после двухтрех дней бомбардировки вынужден был покинуть город с оставшимися верными московской присяге людьми (боярами, детьми боярскими и пищальниками)

[556]. При выходе из города сторонников князя Дмитрия ограбили, а часть их схватили («поимали»). Сам воевода после возвращения в Москву был обвинен в измене и заточен в одну из кремлевских башен («Свиблаву стрельню»)

[557].

Определение точной даты взятия войском Юрия Радзивилла Гомеля — особая проблема. Произошло это событие или в четверг («…и в четверг мало не весь день з наших дел стрел(ь)бу чинили, гдежь князь Дмитрей Оболенский и вси люди. далей того на том ся замку боронити не могли и вышли к вашой милости, а его вам подали»), или, что менее вероятно, в пятницу («Homel wzięli w piątek»)

[558]. 22 июля 1535 г. в окружении короля Сигизмунда I уже знали о произошедшем. В тот день из резиденции короля в Василишках (около Лиды) было отправлено как минимум шесть посланий с поздравлениями гетману

[559]. Из предыдущего ответного послания Сигизмунда I Ю.Н. Радзивиллу от 18 июля известно, что к этому времени войска ВКЛ переправились у Речицы через Днепр

[560]. Вероятно, ко дню получения данного известия в Вильне уже шла осада Гомеля. 22 июля 1535 г. выпадает на среду

[561]. В таком случае взятие Гомеля нужно отнести на шесть дней раньше, к 16 июля

[562]. Думается, что, если бы это произошло в более ранний четверг, например 9 июля, 19 июля в Вильне уже знали бы о победе

[563].