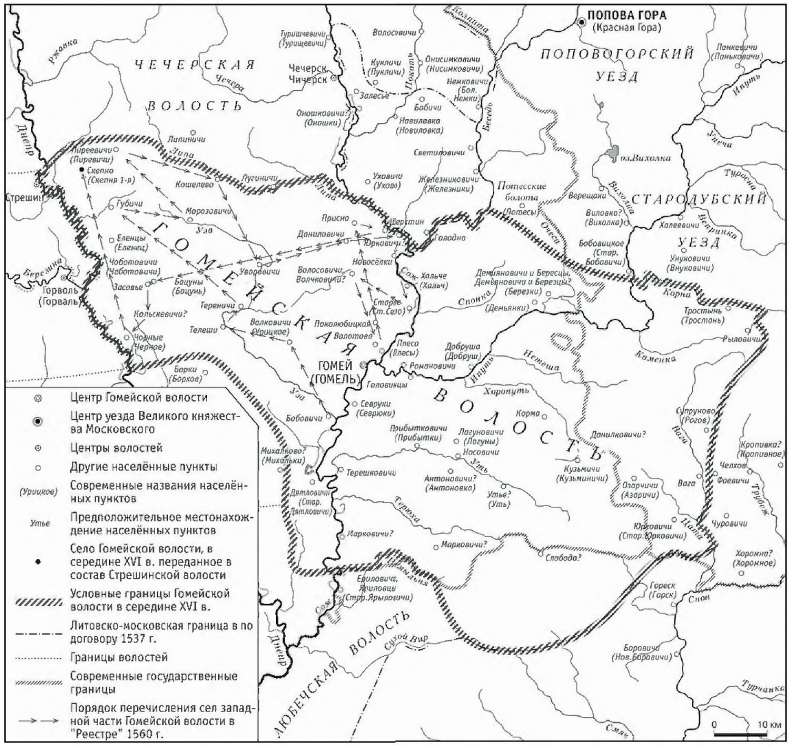

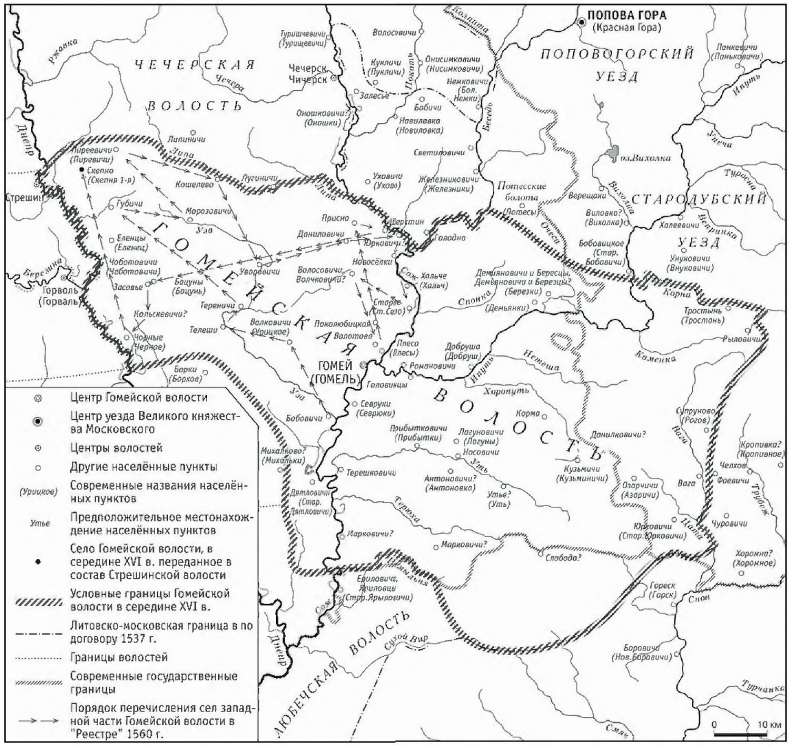

Основное очертание гомельской границы, которая приобрела теперь статус государственной, а также внутренний состав Гомельской земли, возвращенной ВКЛ, в грамоте 1537 г. не фиксировались. Кое-какие наблюдения о восточных пределах гомельской территории и выводы о ее внутреннем составе отчасти позволяют сделать материалы посольских книг. Так, постепенные уступки московской стороной гомельской территории (линия р. Сож, 10, 20, 30, 60 верст к востоку от Сожа) определяют большое значение гомельского села Прибытковичи (в среднем течении р. Уть, левого притока Сожа). Описание двух участков предполагаемой московской стороной границы (сначала по р. Щенове и Утье, затем по р. Хоропоть), возможно, свидетельствует о резком сужении территории Гомеля между реками Ипутью и Утью, с последующим ее расширением за селом Прибытковичи и тем местом р. Ипуть, где в нее впадает р. Хоропуть и сама она делает изгиб в своем течении с юга на запад. На восток гомельские земли простирались более чем на 60 верст, так как московское предложение провести границу посредине между Гомелем и Стародубом (в обе стороны по 60 верст) не было принято.

Как уже было сказано, представление о первоначальной территории Гомельской волости (то есть о территории волости до захвата Москвой) было очень устойчивым, однако те же посольские книги свидетельствуют о том, что после 1500 г. к самому Гомелю было присоединено много сел из состава Пропойской, Чечерской, Стрешинской, Горвальской, Речицкой и других волостей. Неустойчивый характер этих присоединений сохранялся длительное время, но показательно, что после возвращения Гомеля в состав ВКЛ часть их так и осталась в составе Гомельской волости. Более того, в ее состав вошли села между Сожем и Днепром, которые в 1504–1511 гг. захватывали стародубские удельные князья и на которые позже претендовали пограничные московские наместники.

Стремление московских властей достигнуть Днепра и установить вдоль него границу с ВКЛ в принципе не увенчалось успехом. После же возврата Гомеля в состав ВКЛ территория, подчиненная Гомелю, была вплотную приближена к Днепру.

2 июня 1504 г. посол короля Александра Ягеллончика Матвей Кунцевич среди прочего передал великому князю Московскому Ивану III список с названиями волостей и сел, которые после заключения перемирия были захвачены Москвой. Среди перечисленных фигурировали горвольские и речицкие села (о них см. выше), находящиеся у берегов р. Днепр

[680]. И уже в 1560 г., согласно «Реестру ревизии господарской Гомейской волости», все упомянутые горвольские села оказались в составе Гомельской волости

[681]. Речицкие села, очевидно, остались в своей волости.

«Реестр» 1560 г. позволяет более конкретно прояснить границу гомельских земель с московскими владениями на восток от р. Сож, а также восстановить полный внутренний состав гомельской территории.

Итак, в восточной (засожской) части территории Гомельской волости середины XVI в. и конца XV в. почти полностью соответствовали друг другу. Изменения коснулись только соседних с Любечской волостью земель. Клин со стороны Любеча на север вдоль р. Сож был значительно сокращен. Произошло это, очевидно, в первой половине XVI в., то есть в период между временем, к которому относятся сведения «Реестра» 1522 г. и датой составления «Реестра» 1560 г. Конечно, предпочтительнее думать, что распространение территории, принадлежащей Гомелю, на земли Любеча происходило тогда, когда обе волости находились в составе одного государства (Гомель принадлежал Москве в 1500–1535 гг., а Любеч — в 1500–1508 гг.). Однако, возможно, лесные и болотистые пространства Любечской волости, чье подчинение своему центру было лишь номинальным, беспрепятственно осваивались со стороны Гомеля и в то время, когда они находились в составе соседнего государства.

Существенные трансформации произошли в западной части Гомельской земли. Частично они являлись наследием периода московского господства (о них уже шла речь), но некоторые, видимо, можно считать результатами мероприятий властей ВКЛ.

Прикрепление стрешинских и горвольских сел к Гомелю оказалось столь прочным, что после возвращения волости в ВКЛ они вошли в ее состав. «Реестр» 1560 г. перечисляет новые гомельские села на правобережье Сожа в таком порядке, что они следуют отдельно по отношению к старым селам Гомельской волости. Так, после Бобовичей следуют Волковичи (оба старые гомельские села), затем Телеши, Тереничи, Бацуны, Губичи, Морозовичи, Пиреевичи, Кошелево, Уваровичи (новые), затем перечисляются Даниловичи, Юрковичи, Новоселки, Старое, Волозковичи, Плесо, Присно, Шерстин (старые), а в конце — частновладельческие села Чоботовичи, Засовье, Кольскевичи и Чорные (из новых)

[682].

Карта 9. Территория Гомейской волости в середине XVI в.

Вероятно, во время проведения описания Гомельской волости из ее состава было изъято село Скепно. Во время пребывания ревизоров Григория Воловича и Миколая Нарушевича в Гомеле и проведения ими ревизии к ним обратился «врадник замку Стрешинского» (управляющий имуществом Виленской капитулы)

[683] князь Павел Кгедройт. Последний указал на то, что людей Стрешинской волости села Скепна «примушают» к работе на замок господарский Гомельский, между тем как они относятся к замку, который не является господарским или удельных княжат ВКЛ. По словам Павла Кгедройта, это в то время, как Гомель был занят Москвой («кгды тот замок Гомейский в моц и держане неприятельское пришол»), тогда и люди указанного села, оказавшись под московской властью, вынуждены были осуществлять работы по обслуживанию замка в Гомеле («тогды и тое село капитульное при том же замку в руки неприятельские зашедши тот замок робыти мусило»)

[684]. Характерно, что село Скепно было подчинено московским властям только около 1527 г. (см. выше), но работы на Гомельский замок стали настолько привычными, что уже под властью ВКЛ гомельские староста и городничий получили грамоту «с канцелярей его м(ило)сти г(оспо)д(а) рское», по которой подтвердили право на пригон людей из соседней волости

[685]. Очевидно, уже тогда (1560 г.) Скепно возвратили к Стрешину, к «капитуле костела головного светого Станислава у Вильни», то есть к владениям Виленского католического епископства

[686]. В то время Стрешин являлся одним из двух наиболее крупных владений католической церкви в ВКЛ (второе — Сожица (Сорица) в Витебском воеводстве)

[687]. Село Скепно еще более увеличивало массив ее земель.