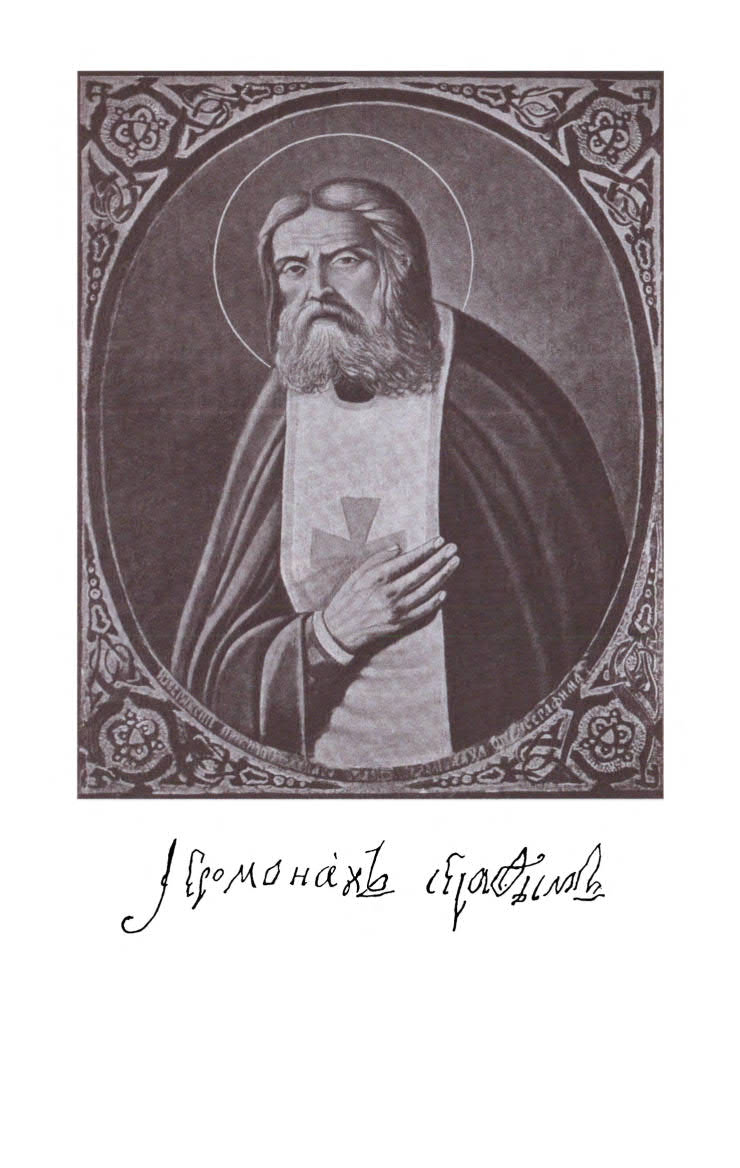

Многих принимал старец на Ближней пустынке и в келье. Вот впечатления паломницы, относящиеся к 1829 году: «Торопливо войдя в монастырь... была поражена необыкновенным зрелищем: между Успенским собором и противуположным одноэтажным домом точно волны двигались густыя массы народа»191. Все стремились увидеть и получить благословение старца Серафима: нищие и богатые, здоровые и калеки. Народная молва приписывала и тайные посещения старца императором Александром I перед своей смертью, великим князем Михаилом Павловичем в 1825 или 1826 году. Приведём здесь слова А. Д. Иноземцева: «Года посещения Великим князем Михаилом о. Серафима лучше не обозначать: Мих. Пав-ч был в Пензе и Тамбове только раз, — в сентябре 1817 г., а Император Александр в августе 1824 г. Ни о каких других приездах из сведений в архиве Пензенск. губ. управления нет»192. Лица царствующей фамилии не иголка в стоге сена, каждый шаг под пристальным вниманием окружающих. Добавлю ещё слова игумена Исайи (Путилова), относящиеся к 1843 году: «Наш Тамбов от нас 350 вёрст, к тому же и тракту этого, кажется, нет хуже на свете — места степные, нет ни квартир, ни даже порядочной воды»193. Если учесть ещё разбойничьи шайки, то становится ясно: ехать инкогнито в таких условиях было небезопасно, да и невозможно.

В последнее время возникла легенда о встрече отца Серафима и Пушкина. Создала её исследователь рисунков Пушкина Любовь Алексеевна Краваль. Путёвку в жизнь это предположение получило после опубликования материалов Санкт-Петербургской научной конференции «Пушкинская эпоха и христианская культура» в 1994 году. Доклад назывался так: «...И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился...»194.

Читая статью Краваль, хочется думать, что встреча Пушкина и отца Серафима состоялась. Это льстит нашему самолюбию: как же, величайший поэт был на нашей земле, в гостях у величайшего православного подвижника.

В своей работе Краваль спрашивает: «Как узнать? По стихам? По намёкам? Но намёк есть намёк — вещь тонкая, неопределённая. Скажем, в ответе Пушкина митрополиту Московскому Филарету были такие стихи:

Твоим огнём душа согрета,

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

Пушкин исправил:

Твоим огнём душа палима,

Отвергла мрак земных сует,

И внемлет арфе Серафима

В священном ужасе поэт.

Может быть, кому-то и почудится в этой замене имён, в этой разнице «температур» (Филарета — согрета, Серафима — палима) пророческая весть о Серафиме Саровском, а другой скажет, что это всего лишь игра рифм, требование цензуры, случайность...». Интересное умозаключение: верить тому, что «чудится», а не тому, что на самом деле происходит. И не надо за многословием пытаться спрятать правду — да, именно требование цензуры заставило Пушкина изменить последнюю строфу. И ещё один штрих, упущенный автором: переписка Пушкина и митрополита Филарета состоялась в январе 1830 года, а вот первая поездка поэта в Болдино и предполагаемое знакомство со старцем Серафимом — это уже осень 1830 года.

Далее Краваль пишет: «Или, скажем, в стихотворении “Отцы пустынники и жены непорочны” поэт написал сначала “святые мудрецы”, а потом исправил на “отцы пустынники”. Разве нельзя предположить, что Пушкин подыскал слова, точнее и ёмче обозначившие Святого Серафима Саровского?»

Изначально известно, что данное стихотворение является литературным переложением молитвы Ефрема Сирина, который по своей жизни был отшельником и пустынножителем. В святоотеческих тропарях подобных людей прямо называли «пустынными жителями» или «богоносными отцами».

Продолжение рассуждений исследователя: «В рукописи “Отцы пустынники...” есть рисунок, изображающий “молящегося монаха в келье”, — так аннотировала рисунок Татьяна Григорьевна Цявловская. Но рука монаха поднята выше лба, и значит, монах не молится, а благословляет кого-то, нам невидимого, оставшегося “за кадром” (нетрудно догадаться — кого!). Рука его светится, от неё идёт свет, как от свечи, освещая потолок. И сам он весь светится, и лицо его светится, черты его зыбки, как пламя. По чертам этим, хотя и колеблющимся, но в какой-то мере определённым (треугольные впадины щёк, обрисовывающие треугольные скулы, крутой лоб, покатый к носу, полная нижняя губа, бровь, приподнятая вдохновенно), — по трепещущим этим чертам, а более всего по сиянию и просветлённости, по необыкновенному выражению какой-то неземной, энергетической, победительной любви, понимаешь, что это батюшка Серафим... И ещё одна — важнейшая! — деталь: левее правой ступни старца виден острый угол. Не сразу поймёшь, что это. И только присмотревшись, видишь: это топорик, которым старец подпирается. В том, что топорик нарисован нечётко, есть свой смысл. Если бы он хорошо был виден и “узнавался” бы прежде старца, то это изумляло бы и соблазняло бы многих: как-де это понимать — монах и топор? Но он нарисован так невнятно (умышленно ли, промыслительно ли), что, только узнав преподобного, понимаешь: этот топорик — инструмент, с которым батюшка Серафим не расставался, работал им, опирался на него, — так сказать, атрибут его. Деталь красноречивая, как подпись к портрету.

Но есть и подпись: на уровне левой ступни, правее её, старославянской вязью жирно начертана буква С.

Значит, сретенье всё же состоялось? Состоялось — и батюшка Серафим благословил поэта».

И последняя находка исследователя в дополнение к уже сказанному: «Особенно выразительно пятно перед старцем в виде сидящего на задних лапах медведя, — как бы в напоминание о медведе, приходившем к святому Серафиму».

Чтобы делать такие заявления, глядя на рисунок Пушкина, надо иметь богатое воображение. В таком серьёзном вопросе недопустимы методы «притягивания» фактов к желаемому результату.

В своей статье Краваль делает ссылку: «От Болдина до Дивеева 65 вёрст — по данным “Генеральной карты Нижегородской губернии... полковника Пядышева, СПб. 1822 г”». Если циркулем по карте напрямую — то да, или даже ближе. А вот если ехать от Лукоянова до Арзамаса по дороге, то только этот отрезок пути примерно равен 59 верстам, а до Сарова ещё дальше195. «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить!»