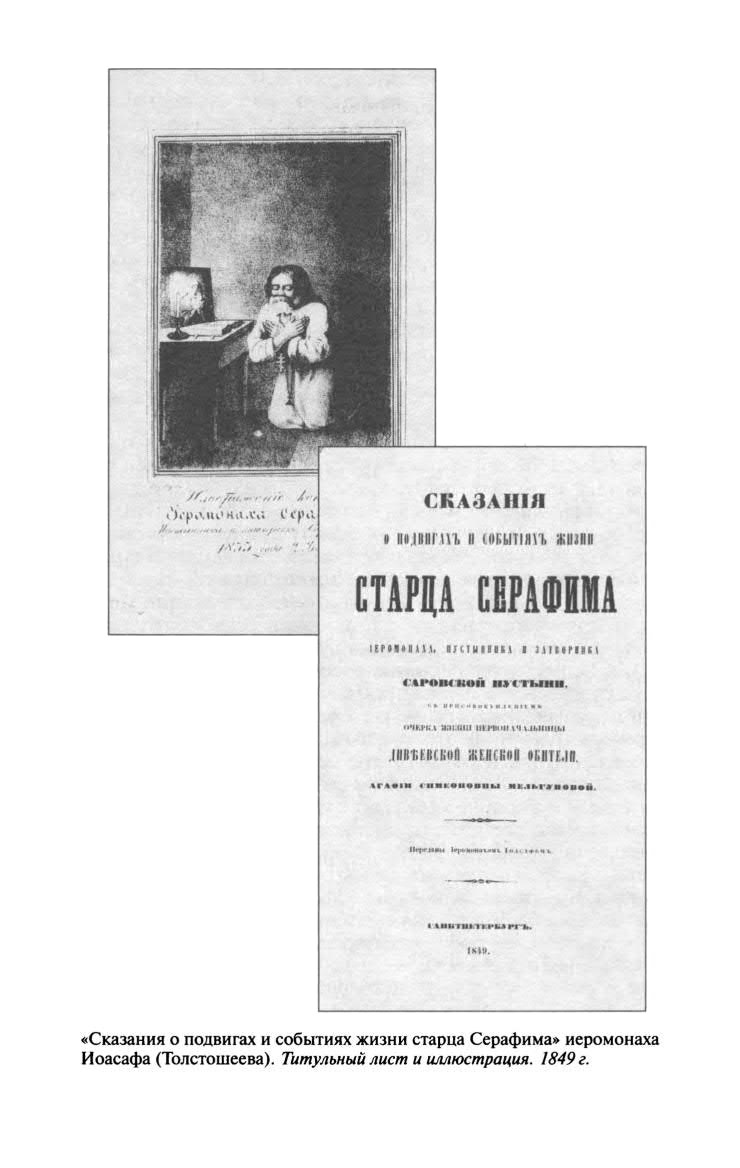

С биографией Ивана Тихоновича Толстошеева от рождения до 1849 года читатель мог ознакомиться в главе «И свеча бы не угасла».

После выхода в свет работ отцов Сергия, Георгия и Авеля Иоасаф наконец нашёл способ заявить о себе, высказав в одном из писем, что печатная продукция его предшественников до сих пор «неудовлетворительна»40. Действительно, отец Иоасаф предпринял большое старание в деле сбора информации о старце Серафиме, записывая все воспоминания очевидцев его подвигов. И занимался этим на протяжении всей своей жизни. Труд Иоасафа выдержал пять изданий, пополняясь каждый раз новыми материалами. Только последнее издание 1913 года воспроизводило предыдущее без изменений. Все последующие биографы при своём отрицательном отношении к Иоасафу как к личности не могли не использовать его находки в своих работах. Следует сказать, что в книгах Иоасафа присутствует и определённая доля литературного вымысла. Дальнейшие исследования расставят всё по своим местам.

Перебравшись в более отдалённый от Дивеева Вознесенский Печерский монастырь, Иоасаф не оставлял мысли о подчинении себе Дивеевской обители. «По Указу Духовной Консистории от 18 апреля сего 1850 года, уволенный на два месяца в женскую Дивеевскую общину иеромонах Иоасаф 7 числа сего июля возвратился»41, записано в материалах нижегородского Печерского монастыря.

В декабре 1850 года отец Иоасаф переведён в Высокогорскую пустынь, что находилась под Арзамасом — поближе к Дивееву. Однако уже спустя два месяца его обязывают подпиской «не принимать на дух», то есть не брать на себя обязанности духовника, а в сентябре 1851-го он возвращён обратно в Печерский монастырь42.

Следующие десять лет также были насыщены событиями. 13 января 1855 года отец Иоасаф определён благочинным монастырей. 2 марта 1857 года назначен настоятелем Оранского Богородицкого монастыря. Но не успел новый настоятель принять хозяйство, как 25 марта указом обер-прокурора Святейшего синода графа Александра Петровича Толстого, покровителя иеромонаха Иоасафа, он срочно вызван в Санкт-Петербург. Для каких целей потребовалась эта поездка, сказать трудно, но через полгода, когда отец Иоасаф вернулся в родную епархию, обязанности настоятеля исполнял другой человек. Иоасаф был зачислен в штат на правах обычного иеромонаха43.

8 февраля 1858 года иеромонах Иоасаф, по его просьбе, переведён в Феодоровский Городецкий монастырь, 14 января 1860-го — перемещён в Архиерейский дом и определён духовником. При этом Иоасаф предпринял попытку переложить на плечи Нижегородской духовной консистории заботы по содержанию яблоневого сада, высаженного им в Городецком монастыре и состоявшего более чем из тысячи плодовых деревьев. И это при отсутствии удобрений для обогащения плохой почвы и воды для полива, и при малом числе послушников, способных ухаживать за садом. Причём требующий колоссальных затрат сад передавался в аренду всего на десять лет, то есть при достижении наиболее продуктивного возраста он возвращался монастырю. Конечно, это предложение было отвергнуто44. Но свои фантастические опыты иеромонах Иоасаф не оставил и продолжил в Троицком Обнорском монастыре Вологодской губернии, куда его перевели 5 марта 1861 года. В это время происходит расследование событий вокруг Дивеевской общины. За допущенные беспорядки в Дивеевской обители «учреждён за ним (Иоасафом. — В. С.) по Указу Святейшего Синода от 5 февраля 1862 г. бдительный надзор»45. Дивеевская обитель наконец освободилась от посягательств упорного «благодетеля», а сам он занялся разведением садов в зоне рискованного земледелия и перепланировкой естественного ландшафта провинциального монастыря по своей прихоти.

10 ноября 1877 года игумен Иоасаф «за болезнию и Старостин)» уволен на покой, к этому моменту он пострижен в схиму с именем Серафим. В этом же году Иоасаф-Серафим предпринял попытку при помощи обер-прокурора Святейшего синода графа Толстого получить разрешение на жительство на покое в Саровской пустыни. Но монашествующие Сарова этого не допустили46. И 24 мая 1879 года игумен Серафим перемещён на покой в Вознесенский Высокогорский монастырь в Арзамасе, где и скончался 20 ноября 1884 года и был похоронен в Серафимо-Понетаевеком монастыре.

Игумен Серафим оставил после себя довольно большое наследие собственных воспоминаний и свидетельств современников о преподобном Серафиме Саровском, записанные многочисленными добровольными помощниками Иоасафа-Серафима. Некоторые из таких записей всё ещё продолжают появляться для всеобщего ознакомления.

Так, в 1990 году в журнале «Литературная учёба» (№ 5) опубликована рукопись под названием «Жизнь, подвиги и кончина Саровской пустыни иеромонаха и пустынножителя отца Серафима». По мнению составителя публикации, авторство этого жизнеописания первоначально приписывалось кому-то из саровских монахов, затем, при второй публикации в сборнике «Угодник Божий Серафим», составителем назван Н. А. Мотовилов. Но эпистолярное и литературное наследие Мотовилова не даёт оснований так считать.

Рукопись явно составлена со слов другого человека, который был знаком со старцем Серафимом. «Я знал его и верю, что он велик пред Господом, почему и решил, благоговея к памяти просветлённого благодатию Старца, по возможности собрать некоторые черты его жизни, переданные многими учениками его и некоторыми лицами». То есть имеются в виду уже опубликованные труды отцов Сергия, Георгия, Авеля и свидетельства «некоторых лиц», которые записал Иоасаф. По своему содержанию рукопись представляет собой как бы один из вариантов рассказа послушника Иоанна (иеромонаха Иоасафа), записанный очередным и, судя по всему, обладающим литературными наклонностями почитателем старца Серафима и его «ученика». Все основные эпизоды взяты из книги Иоасафа различных годов издания. Так, рассказ о встрече Агафьи Машинной и Прохора с юродивым появился в печати только в третьем издании 1877 года (ранее этот случай приводился в «Житии» 1863 года). А вот эпизод с побегом тринадцатилетнего Прохора в Саровскую пустынь так и остался невостребованным из-за своей фантастичности.

Конечно, не имея возможности изучить данную рукопись, сложно судить и об авторстве, и о датировке, но, вероятнее всего, это один из вариантов записи рассказа Иоасафа Андреевским, либо Синьковским, либо другим помощником. Самая ранняя возможная датировка рукописи — 1863 год — время, когда в свет вышло сочинение саровских монахов.

Сочинение саровской братии

15 января 1863 года было получено разрешение на издание первого «Жития старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустынножителя и затворника», автором которой вот уже на протяжении 150 лет считается Николай Елагин.

Николай Васильевич Елагин родился в 1817 году в семье помещика Луганского уезда Санкт-Петербургской губернии. Обучение получил в Первом кадетском корпусе, по окончании которого проходил военную службу в гусарском полку. Служение оказалось недолгим, и по выходе в отставку был принят в штат Императорской археографической комиссии. В 1848 году Елагин назначен цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета. С 1857 года — он чиновник особых поручений при Главном управлении цензуры. Цензуровал «Русское слово», «Биржевые ведомости». Работа на этом поприще закончилась в конце 1850-х годов. С этого момента действительный статский советник посвящает себя писательской работе. В справочнике Августы Мезьер «Словарь русских цензоров: Материалы к библиографии по истории русской цензуры» главным трудом Н. В. Елагина назван сборник «Искандер Герцен» (Берлин: Типография К. Шультце, 1859)47. В энциклопедии Южакова о Елагине говорится как о религиозном писателе и цензоре, оставившем после себя печальную память в истории русской литературы и отличавшемся «самой бесцеремонной и придирчивой деятельностью, дававшей повод ко многим анекдотам»48. По воспоминаниям современников, если в романе, который цензурировал Елагин, барышня целовалась с кавалером, то книга обязательно должна заканчиваться свадьбой, и «необходимые» правки цензор делал своей рукой. Основательного исследования этой личности до настоящего времени не проводилось, а вопросов при изучении архива только Саровского монастыря возникает много.