Находясь в Харбине, Фёдор Морозов какое-то время оказывал финансовую помощь Белому движению, однако в 1923 г., когда победа большевиков стала очевидной, решил двинуться на Запад – в США. Сиэтл встретил семью Морозовых не слишком приветливо: Фёдор Дмитриевич нанялся мойщиком вагонов, а его маленький сын Валентин – разносчиком газет. Впрочем, Морозовы не чурались никакого дела, если оно помогало честно прокормить семью. Возможно, они остались бы в Америке навсегда, если бы не гибель зятя, устроившегося на работу лифтёром.

Почему именно эта трагедия наложила столь глубокий отпечаток на всю семью – мне выяснить не удалось. Однако Морозовы снова приняли нелёгкое решение об отъезде, покинули США и двинулись фактически в обратном направлении – вновь на Восток! Только на этот раз не в Китай, а в гораздо менее популярную среди русских эмигрантов Японию.

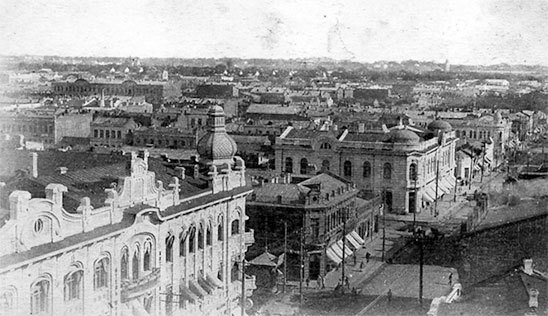

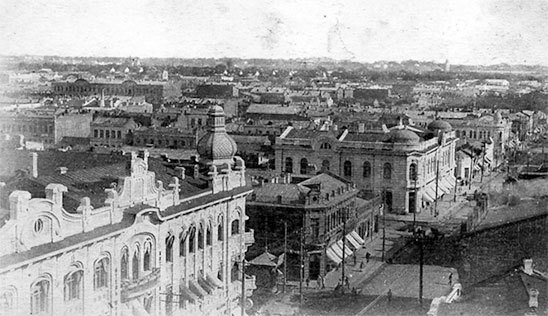

Харбин начала XX века

Страна гейш и хризантем почти никогда не рассматривалась бывшими подданными Российской империи в качестве новой родины; скорее, она воспринималась как некий перевалочный пункт на пути в ту же Америку или Австралию. И тому есть масса объяснений – начиная с огромной разницы в культуре и заканчивая фактом бесславного поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. В этом смысле история Морозовых, сделавших выбор в пользу Японии, кажется вдвойне уникальной.

С февраля 1920 г. переезд в Страну восходящего солнца осложнился ещё и введением так называемой «системы предъявления наличных денег». Боясь излишнего наплыва эмигрантов, японское правительство стало требовать от каждого прибывающего подтверждения наличия при себе денежной суммы в размере 1500 йен на каждого члена семьи. Проще говоря, потенциальный подданный императора должен был доказать свою платёжеспособность.

Подобной суммы у Морозовых не было. В кармане главы семейства вместо необходимых 3000 долларов нашлось лишь 375. Но помогла смекалка, о которой нам известно благодаря мемуарам Фёдора Морозова:

«Спокойно подхожу на допрос. На один стол кладу подлинник, на другой копию документов. Подбегают с услугами бойки-японцы. Один немного болтал по-русски, а я ему – золотой, 5 рублей, на чай. Он начал расхваливать меня – богач, дескать, знатный, всё время с американским консулом, значит они друзья. И я немедля на берегу»

[29].

Итак, в результате продолжительных скитаний конечной точкой в затянувшемся путешествии стал портовый японский город Кобе. Этому выбору есть несколько объяснений: во-первых, в то время иностранцы могли селиться в Японии лишь на строго определённой территории; во-вторых, именно Кобе считался морскими воротами Японии, куда стекались иностранные товары и сами иностранцы; в-третьих, после Великого землетрясения Канто

[30]1923 г., полностью разрушившего Токио и прилегающие к нему города, правительство активно переселяло уцелевших людей в Кобе, за счёт чего город ощутимо рос и развивался.

Из небольшого приморского городка Кобе быстро преображался в современный, оживлённый и, что совсем нетипично для Японии, космополитичный город. На улицах начали появляться отстроенные на западный манер дома, открывались лавки привозных европейских товаров, а чуть позже появились свои собственные небольшие фабрики, призванные изготавливать на месте всё то, что до недавнего времени приходилось привозить из-за моря. Иностранный квартал Кобе пестрел салонами модисток, магазинчиками женского белья и платья, лавками с отменным вином и прочими заграничными диковинками. В чём-то именно Кобе стал для японцев той школой, где они смогли перенять новые для себя знания и впоследствии доказать всему миру, что способны применять их на практике ничуть не хуже своих учителей.

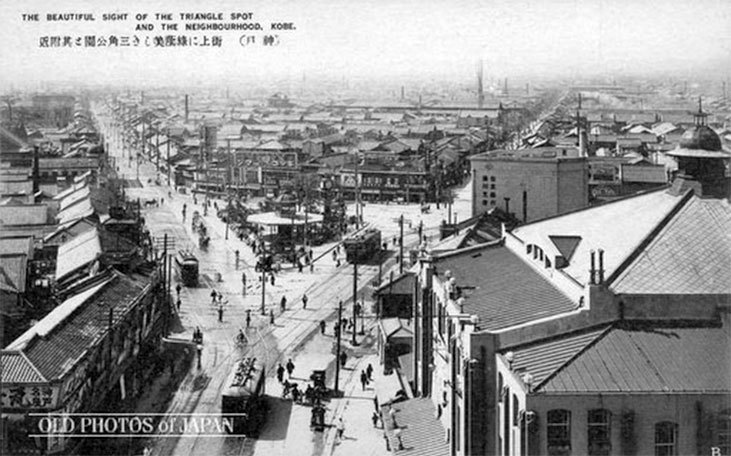

Фотография Кобе 30-х годов XX века

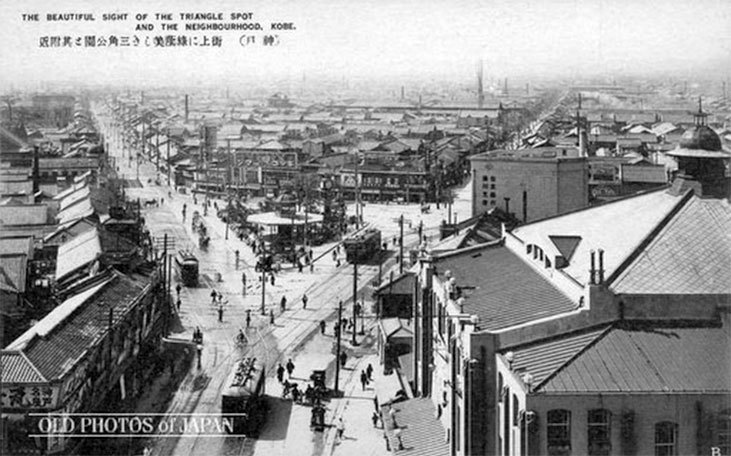

Фотография Кобе 1920-х годов

Впрочем, для того, чтобы у консервативных японцев возник мало-мальски стабильный спрос на заморские диковинки, европейцам пришлось немало потрудиться. Разница в одежде, кулинарных предпочтениях, интерьере и прочих сторонах жизни поначалу не предвещала бойкой торговли. Многие из тех вещей, которые европейцы могли предложить в качестве товара, просто-напросто не вписывались в повседневную жизнь рядового японца. В самом деле, зачем аскетичному самураю нужен какой-то вычурный стул, если он привык сидеть, поджав ноги? К чему японкам отрезы неизвестных им тканей, если у них есть первоклассный шёлк, согревающий зимой и приятно холодящей кожу летом? А уж о еде и говорить не приходится. Таким образом, поначалу главными покупателями и завсегдатаями эмигрантских магазинчиков были сами эмигранты.

Но предприимчивый Морозов понимал, что так будет не всегда. Вразрез с тем, что можно было ожидать от бывшего производителя тканей, Фёдор Дмитриевич на этот раз сделал ставку на сладкое. Начав, как и многие приезжие, с торговли мелкими товарами вразнос, Морозов довольно быстро скопил небольшой капитал, позволивший ему в 1931 г. открыть собственное производство шоколада. Едва ли в тот момент Морозов предполагал, что несколько десятилетий спустя его фамилия будет прочно ассоциироваться в сознании миллионов японцев с тёплым вкусом тающих во рту трюфелей. Для начала Морозову предстояло не только влюбить местных жителей в шоколад, но и доказать, что он достоин соседствовать на столе с традиционными японскими сладостями.

Что же представляли из себя эти островные сладости (по-японски – «вагаси»), которыми баловали японских детей ещё задолго до появления шоколада в самой Европе? Многих из нас одно только перечисление ингредиентов заставит удивиться и даже оторопеть: красная фасоль, подслащённый рис, водоросли агар-агар, зелёный чай… Но не торопитесь с выводами! Если о вкусовых достоинствах вагаси ещё можно поспорить (хотя кто же спорит о вкусах?), то внешний вид каждой такой «конфеты» тянет как минимум на маленький кулинарный шедевр. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть на пастилу ёканцвета насыщенного берилла

[31] или на персиковый бисквит касутэра, напоминающий розовые щёчки молодой девушки. Даже самый предвзятый обыватель будет вынужден признать, что невзрачный коричневый шоколад едва ли мог соперничать с искусно выполненными вагаси. А красота еды для японца – не пустой звук!