Ну и напоследок стоит вспомнить о третьей стороне этого грандиозного мероприятия по переселению русских эмигрантов, а именно о правительстве Парагвая. Несмотря на победу, только что завершившаяся война отнюдь не способствовала экономическому росту и без того небогатой страны. В результате многие обещания со стороны правительства если и выполнялись, то в весьма усечённом виде. Казна истощилась, и оказать значительную поддержку переселенцам не представлялось возможным.

Но не стоит никого винить. Исторические процессы часто складываются под влиянием тысячи факторов, и предугадать их все попросту невозможно. К тому же крах «Русского очага» в том виде, в котором его задумывал Белев, не следует приравнивать к краху всей русской общины. В итоге жизнь всё мудро расставила по своим местам: большинство крестьян остались в сель ских колониях, а горожане рассыпались по городам и начали осваивать более привычные для них виды деятельности. И это естественное распределение достаточно быстро и, главное, без героического надрыва принесло свои плоды.

Естественно, мнение автора не претендует на истину в последней инстанции – и читатель может с ним не согласиться. Однако по моим наблюдениям, обычно в закрытых от окружающего мира сообществах (а изолированность и минимальный контакт с местными жителями задумывались Беляевым как основные условия существования «Русского очага») крайне редко возникают пассионарные личности. Все силы таких анклавов как будто уходят на внутреннюю консервацию, защиту от любых изменений как извне, так и изнутри.

Одним из ярких примеров такого «окукливания» является турецкая община в Германии, где даже родившиеся в Берлине зачастую не утруждают себя изучением немецкого языка. При этом современные жители Турции искренне удивляются тому состоянию, в котором находятся немецкие турки, говоря, что время словно обошло их стороной. Нравы Стамбула уже давно ушли вперёд, а турецкие анклавы в Германии словно остались жителями прошлого века. И этот пример – далеко не единичный.

Есть все основания полагать, что такая же участь ждала и «Русский очаг». В то же время открытость окружающему миру позволила русской общине остаться живой, подвижной и изменяющейся согласно велениям времени. Потомки переселенцев хранят память о своих корнях, но живут настоящим, а значит, у них есть будущее.

Примеры того, что открытость окружающему миру ведёт к успеху, не заставили себя ждать. Как мы уже писали выше, значительный процент преподавательского состава в области точных наук в Асунсьонском университете и в Военной академии составляли русские преподаватели. Замечательные физики, инженеры, математики обучали подрастающее поколение парагвайцев и русских, а значит, вносили свой вклад в развитие страны.

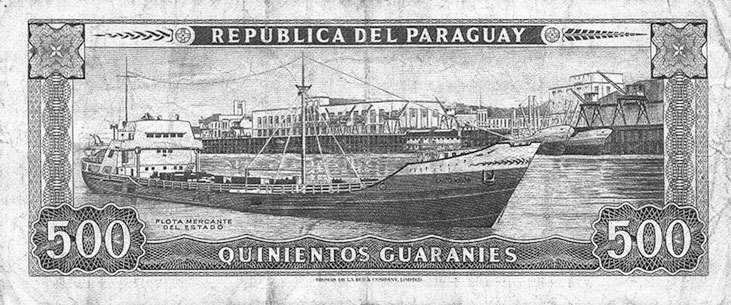

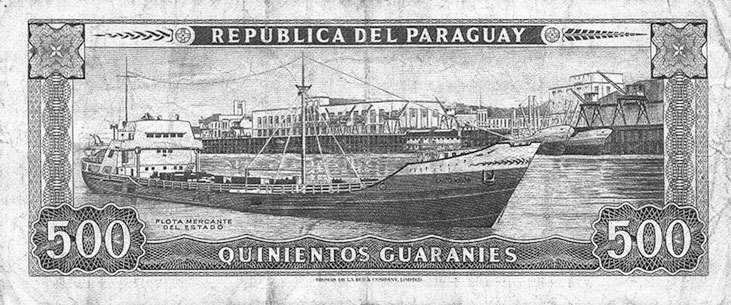

Бывший судовладелец Всеволод Канонников основал компанию речных перевозок, которая со временем расширилась и стала одним из самых прибыльных предприятий Парагвая. Его сын Святослав, продолживший дело отца, сделался одним из самых состоятельных граждан. Именно компания Канонниковых спустила на воду первый в Парагвае цельнометаллический катер, который долгое время гордо красовался на банкноте достоинством в 500 гуарани.

Наталия Эрн, дочь участника Чакской войны Николая Эрна, открыла первую балетную школу Парагвая и заслуженно считается здесь основательницей местного балетного искусства.

Наталья Срывалина, дочь майора Владимира Срывалина, устроившегося в Министерство общественных работ, стала первой женщиной-инженером Парагвая.

В итоге можно смело утверждать, что в целом русские устроились в Парагвае вполне благополучно. По воспоминаниям племянницы Беляева Елизаветы Спиридоновой, очень многие магазинчики и лавочки Асунсьона в 1950-е годы принадлежали русским семьям. Думаю, учитывая дешевизну местной жизни, тёплый климат и не менее тёплое отношение к русским переселенцам, те, кто променял густонаселённый Париж на размеренный Асунсьон, явно не прогадали.

Парагвайская банкнота достоинством в 500 гуарани образца 1952-1982 гг. На данный момент выведена из обращения

Следующая волна иммиграции пришлась на конец Второй мировой. Приезжавшим в сороковые было уже проще – более ранние переселенцы в целом были готовы подставить плечо и в помощи не отказывали. И всё-таки даже тогда не зарастала народная тропа к скромному домику генерала Беляева. В самой сложной жизненной ситуации выходцам из России неизменно рекомендовали обратиться по адресу: улица Алберди, 709. Даже если у вновь прибывшего не было ни одного песо в кармане и все прочие отказали ему, здесь он всегда мог рассчитывать на радушный приём.

Всего в Парагвае осело свыше 20 000 русских переселенцев. И даже если они лично не были знакомы с генералом, можно сказать, что он так или иначе незримо участвовал в их судьбе, уже хотя бы потому, что смог создать почву для массового переселения и хорошего отношения к русским.

Закрывая тему русских колонистов, следует сказать, что присутствие русских до сих пор ощутимо в Парагвае. Мы уже упоминали о наличии улиц, носящих фамилии выходцев из России, однако этим влияние переселенцев не ограничивается. Здесь можно побывать в замечательной по своей лаконичной красоте церкви Пресвятой Богородицы, построенной по проекту русского инженера Угодского. Среди прочего, в ней хранится Георгиевский крест, полученный Беляевым во времена Первой мировой. Рядом с церковью по традиции находится русское кладбище, где на надгробиях ещё различимы имена тех, кто навсегда стал частью истории Парагвая. Можно сказать, что в Асунсьоне есть собственный русский погост (как во Франции Сент-Женевьев-де-Буа), где нашли своё последнее пристанище, возможно, менее известные, но не менее достойные люди.

* * *

Но вернёмся к Беляеву. На старости лет его фактически отвергла русская община, к созданию которой он приложил свои силы, связи, деньги и влияние. Казалось, в подобных обстоятельствах невозможно не впасть в отчаяние. Однако эта ситуация развязала Беляеву руки и сделала его свободным от обязательств перед диаспорой. Следовательно, ничто не мешало ему заняться чем-либо другим. Например, помогать тем, кто действительно нуждался в его помощи.

Как читатель уже мог догадаться, кипучая энергия Беляева переключилась на полюбившихся ему краснокожих детей сельвы. Придя на помощь индейцам, Беляев наконец-то оказался в нужном месте и в нужное время. В те годы во всей Южной Америке сложно было найти менее защищённую группу населения, чем индейские племена. Несмотря на то, что формально все гражданские права были признаны за ними ещё в 1858 г., на практике отношение парагвайцев к аборигенам было хуже, чем к домашним животным. Убийство «дикаря» или насилие над «дикаркой» не считалось здесь чем-то зазорным. Де-факто самые базовые, общечеловеческие права индейцев никем не защищались. Многие даже отказывали им в праве называться людьми.

Парадокс ситуации заключался в том, что сами парагвайцы – в большинстве своём даже не метисы, а прямые потомки индейцев гуарани, только облагороженные цивилизацией благодаря стараниям живших здесь иезуитов. Со временем они не только отвергли образ жизни своих предков, но и преисполнились к нему презрением. Отсюда и неприязненное отношение к своим дальним собратьям, которые выбрали следование традициям и предпочли жить в диком Чако.