88. Джованни Беллини Дама за туалетом. 1500-е

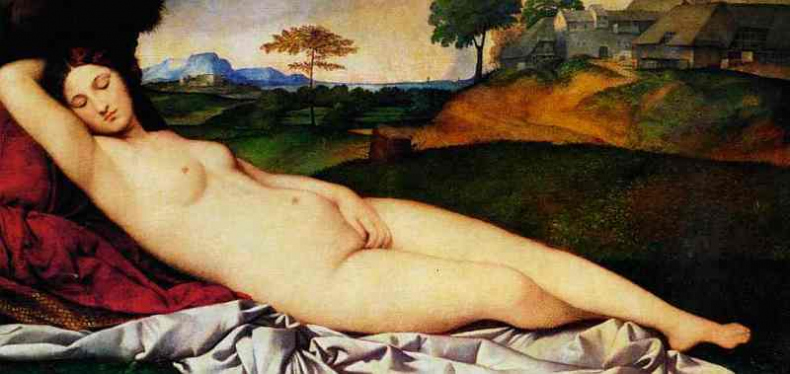

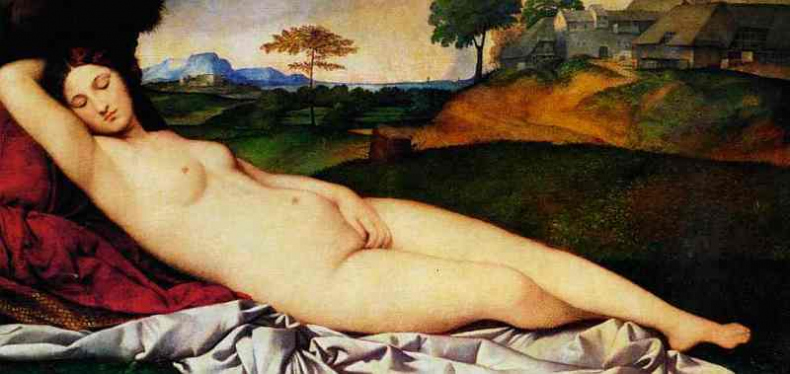

В европейской живописи дрезденская «Венера» (ил. 89) занимает почти такое же место, какое занимает в античной скульптуре «Афродита Книдская». Ее поза столь совершенно убедительна, что в течение четырех столетий величайшие живописцы наготы — Тициан, Рубенс, Курбе, Ренуар, даже Кранах — продолжали варьировать эту тему. В отличие от «Афродиты Книдской», спрятанная в Са' Marcello, она была относительно неизвестна, но тициановские вариации «Венера Урбинская» и «Венера дель Прадо» были прекрасно известны с самого начала. Ее поза кажется такой спокойной и удобной, что мы не сразу распознаем ее оригинальность. Лежащая фигура обнаженной женщины, кажется, не была предметом ни одного известного античного произведения искусства, хотя иногда ее можно найти в углах саркофагов с вакхическими сценами. Помимо отсутствия прототипов, она еще и не эллинистическая по форме. Ей не хватает тяжеловесного пульсирующего ритма, свойственного отягощенной плодами ветви, в котором выражена равная дань, отдававшаяся росту и земному притяжению в античном мире. В ее движении и в мягкой выпуклости живота остается что-то готическое; а вероятнее всего, ее действительные предшественники — те фигуры обнаженных невест, которые традиционно писали внутри свадебных сундуков XV века. Но после всего сказанного, насколько далека от готики цилиндрическая плавность каждой ее формы! Если, как утверждал Винкельман, классическая красота зависит от совершенной простоты переходов от одной ясной формы к другой, то дрезденская «Венера» так же классически прекрасна, как и любая обнаженная античности.

89. Джорджоне Венера. Ок. 1510

90. Тициан Венера Урбинская. 1538

Афродита Праксителя только что сбросила свою хламиду и скромно балансирует на ступенях ритуального бассейна. Венера Джорджоне спит, забыв о своей наготе, в медовом колорите пейзажа, но ее очертания не позволяют нам назвать ее Венерой Naturalis. В сравнении с тициановской Венерой Урбинской (ил. 90), поначалу кажущейся столь похожей, она подобна закрытому бутону, где каждый лепесток плотно прижат к другим, будто давая нам почувствовать свою неприступность. У Тициана бутон раскрылся, целомудренный контур нарушен, и, переходя от метафоры к измерениям, мы видим, что остроконечный треугольник, образованный грудями и основанием шеи Венеры Джорджоне, стал в картине Тициана почти равносторонним. Стремительное готическое движение, благодаря которому дрезденская Венера кажется поднятой над материальным миром, заменено ренессансной удовлетворенностью здесь и сейчас, и нам вряд ли нужны закрытые глаза Венеры Джорджоне или приглашающий взгляд Венеры Тициана, чтобы найти разницу между ними. Если и может иметь место различие между близнецами, то Венера Джорджоне — Небесная. И все же эта изоляция наготы от растительной жизни, ее окружающей, не могла поддерживаться долго, она шла от тонкого равновесия, породившего «Весну» Боттичелли. В кульминации стиля Джорджоне, в «Сельском концерте», тела утратили свою готическую девственность. Весьма далекие от состояния бутонов, они исполнены пышной зрелости итальянского лета. Мы вошли в царство Венеры Naturalis.

IV. Венера II

До Флоренции Венера Небесная вышла из моря неоплатонической мысли. В Венеции ее сестра появилась на свет в материальном мире густой травы, пышной листвы и деревенских колодцев; на протяжении четырехсот лет художники признавали, что Венера Земная по своему происхождению и по сути своей является венецианкой. Однако по странной причуде времени первым художником Ренессанса, изобразившим обнаженную женщину как символ репродуктивной жизни, стал Леонардо да Винчи. Между 1504 и 1506 годами он создал по меньшей мере три рисунка «Леды и Лебедя»

[79], один из которых послужил основой для картины и хранился в Фонтенбло до конца XVII века. Причины, заставившие художника обратиться к этому сюжету, носят специфический косвенный характер. На первый взгляд может показаться, что данный сюжет совершенно не в духе Леонардо. Он не увлекался античной мифологией, терпеть не мог идеальные образы неоплатонизма и не обладал чувством геометрической гармонизации человеческого тела, лежащей в основе классических изображений наготы. Вдобавок ко всему он не испытывал эмоционального или чувственного влечения к женщинам. Но последнее обстоятельство, несомненно, являлось решающим фактором. Поскольку женщины не вызывали у него никакого физического желания, он тем сильнее интересовался таинственным характером процесса продолжения рода. Он мог считать половой акт частью того бесконечного процесса роста, упадка, гибели и возрождения, в котором видел интереснейшую и важнейшую из всех проблем интеллектуального свойства. Примерно в 1504 году Леонардо принялся изучать процесс размножения с научной точки зрения, по обыкновению сопровождая свои вопросы восхитительно точными иллюстрациями; и рядом с одним из анатомических рисунков художника появляется первый набросок Леды.

91. Чезареда Сесто Леда и лебедь. Копия утраченной картины Леонардо да Винчи. Ок. 1504

Даже без этого незначительного свидетельства сохранившиеся копии Леонардовой Леды (ил. 91) не оставляют у нас никаких сомнений в том, что он замышлял ее как символ или аллегорию деторождения. Он изобрел позу, позволяющую искусно подчеркнуть те части тела, которые у Афродиты Книдской и идущих от нее фигур оставались прикрытыми. Да, действительно аналогичная поза была известна в античности. На вакхическом саркофаге из музея Терм (ил. 218) имеется изображение менады, которая прикрывает грудь рукой, оставляя нижнюю часть тела открытой, и надо полагать, одна из подобных фигур была известна художнику. Но слово «изобрел» можно здесь оставить, поскольку античные изваяния прикрывают груди рукой, в то время как Леонардо умудрился, сохранив направленность этого движения, открыть обе груди, придав им восточную пышность. В самом деле, одним из первых эпитетов, приходящих в голову при виде Леды, является слово «восточная», подсказанное нам изгибом бедра, текучей плавностью линий, пластичностью форм и, главным образом, своего рода тропической избыточностью ритма. Леонардо сознавал это, и в оригинальной картине фигура Леды изображена в окружении густой листвы, переплетенных стеблей травы и высоких зарослей тростника, предварительные рисунки которых, чудесным образом соединяющие в себе любовь и научную точность, ныне находятся в Виндзоре. Как и во многих других своих работах, Леонардо здесь вдохнул в природу больше жизни, чем в человеческое тело.