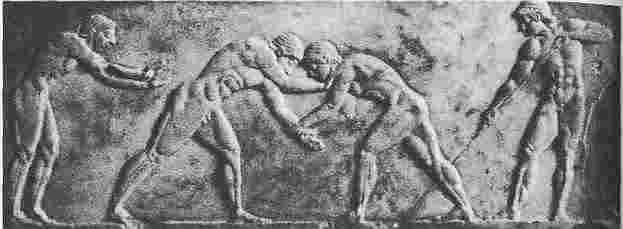

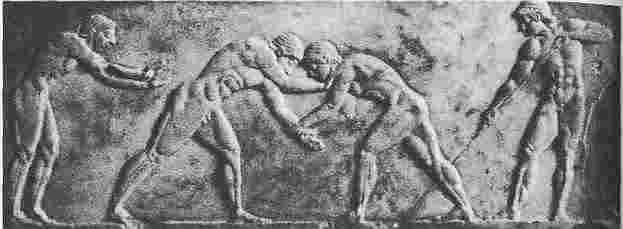

125. Борцы. Аттический рельеф. Ок. 480 г. до н. э.

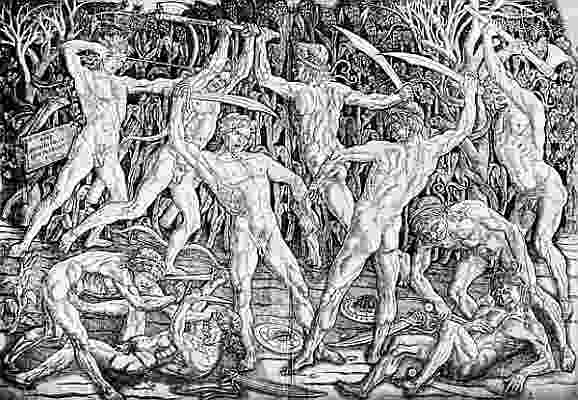

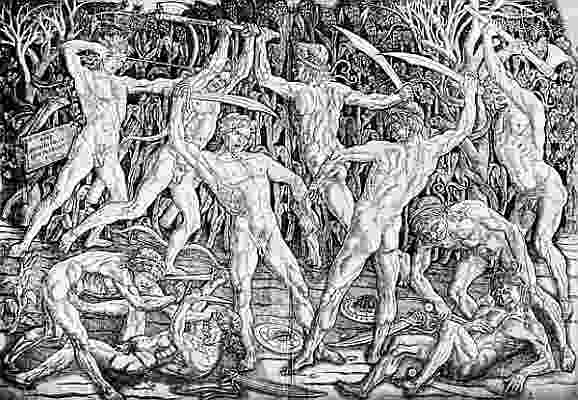

126. Антонио Поллайоло Битва голых. Гравюра. 1470–1475

Эти призовые вазы — или, если употребить официальное название, панафинейские амфоры, — несмотря на живую непосредственность представленных на них фигур, производят впечатление массовой продукции; но к концу VI века мы уже чувствуем руку индивидуального художника в изящных рельефах с изображением соревнующихся атлетов, изначально украшавших постаменты статуй (ил. 125), из афинского Национального музея. Момент грубой силы здесь уже не акцентируется. Эти молодые мужчины по-прежнему обладают ярко выраженной мускулатурой, но уже отличаются складным компактным телосложением; насколько оно складно, становится видно при сравнении этих фигур со сражающимися обнаженными мужчинами, представленными на гравюре Поллайоло (ил. 126)

[111]. Несмотря на всю свою энергию, флорентийские обнаженные фигуры кажутся грубыми и неуклюжими по сравнению с греческими атлетами, имеющими изящные, ладные тела. Для сопоставления первым на ум приходит Поллайоло, ибо он использовал практически те же самые средства для передачи движения через человеческое тело. Он изучал греческую керамику, и его танцующие фигуры из собора Torre del Gallo взяты с этрусских краснофигурных ваз. Но такое сходство объясняется не просто подражанием. Здесь мы видим то же самое ритмическое чувство интервала между фигурами, те же напряженные линии контура и поверхностную лепку форм. Барельеф — золотая середина между рисунком и скульптурой — всегда предоставляет большие возможности для передачи движения именно потому, что он продолжает воздействовать на зрителя не прямо, через законченные формулы, но косвенно, через указание на возможное развитие ситуации. В момент, когда человеческое тело в движении является нашему взору, возникают проблемы, которые практически невозможно разрешить с помощью интеллекта.

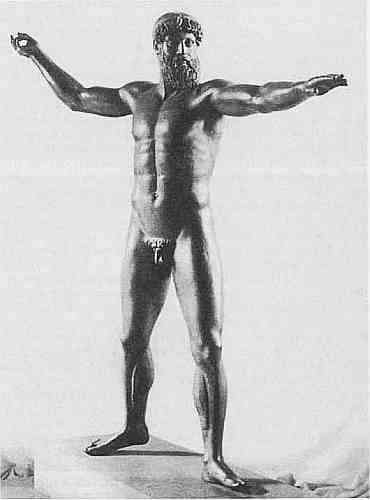

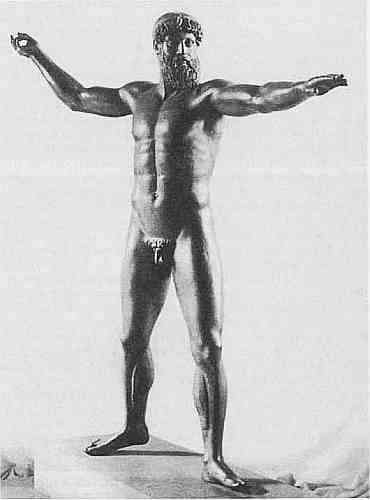

127. Зевс из Гистиеи. Аттическая статуя. Ок. 470 г. до н. э.

Фигуры с фронтона Эгинского храма наглядно это доказывают

[112]. Если учесть, что они являются крупнейшим из сохранившихся до наших дней скульптурным комплексом, созданным между 480 и 470 годами до нашей эры, который представляет для нас особый интерес, какое разочарование они вызывают! Они лишены именно той живости и энергии, которых мы вправе ожидать в молодых завоевателях Саламина и которые прозревали в них ценители искусства былых времен, восхищенные литературными описаниями битвы. Отчасти дело здесь в реставрации, ибо в попытке восстановить конечности фигур вся поверхность барельефа была сточена; вероятно, он изначально являлся произведением среднего художника. Но помимо всего прочего, на протяжении V века перед греческим искусством стояла следующая проблема: как достичь цельности, не жертвуя геометрической чистотой отдельных форм. В декоративной скульптуре, вероятно, можно было обозначить движение, перенося линии стремительного порыва с одной фигуры на другую. Но поначалу греческие мастера отказывались от такого приема. Да, действительно, между эгинскими фигурами можно установить более или менее достоверную взаимосвязь, но каждая из них остается при этом замкнутой в своих контурах. Кажется, они заледенели на морозе или вдруг получили приказ замереть на месте, как в детской игре. Даже когда движение выражено в одиночной фигуре — а за десятилетие, в течение которого она постепенно выделялась из декоративных скульптурных групп, греческие мастера, безусловно, добились успеха в данном отношении, — впечатление остается прежним. Мечущий молнию бородатый бог, найденный в море неподалеку от Гистиеи (ил. 127), является практически первой отдельно стоящей фигурой, переданной в движении, и единственной дошедшей до нас в виде бронзового оригинала. Он величествен, внушителен, аутентичен, и мы задаемся вопросом, почему же в конечном счете он не вполне нас удовлетворяет. Ответ, несомненно, состоит в том, что экспрессивная сила движения здесь почти полностью отсутствует. В своей решимости сохранить геометрическое равновесие в центре фигуры греческий скульптор заставляет нас, как никогда, ясно осознать, насколько несовершенно с точки зрения пластических возможностей человеческое тело. Что можно сделать с этими длинными конечностями, отходящими от торса? Обычно на такой вопрос отвечало время; но есть другое решение, которое заключается в объединении конечностей с основным объемом посредством перенесения их движения на торс, — а именно этого нет в фигуре Зевса из Гистиеи. Торс статуи статичен, и, если бы мы нашли только его, мы не получили бы ни малейшего представления о позе оригинала

[113]. Чувство живого ритмического движения, которое преобразует целое и оживляет картины и рельефы VI века, здесь принесено в жертву четкости трактовки отдельных частей тела. Порой, как в рельефах на метопах Парфенона, это маниакальное стремление сохранить в качестве законченного целого каждую часть тела производит почти комическое впечатление. Лапиф, схваченный за горло кентавром, статичен, бесстрастен и невыразителен, словно гвардеец на параде (ил. 128). Такое решение тела, замкнутого, так сказать, в неких водонепроницаемых отсеках, объясняется не недостатком мастерства или наблюдательности у художника, но странным складом аттического ума, который требовал, чтобы все явления соотносились с допустимыми фактами.