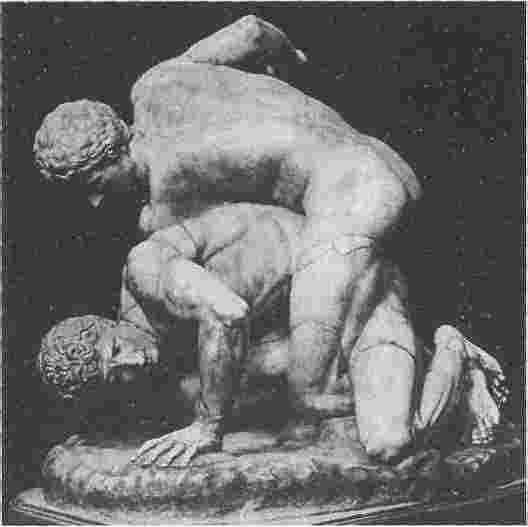

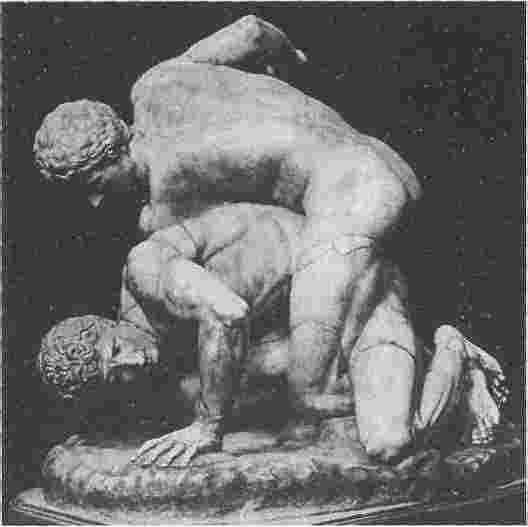

132. Борцы. Греция, III в. до н. э.

В своей приверженности к изображению совершенно нагого мужского тела Мирон и его последователи лишили себя главного из доступных художнику средств передачи движения: ритмической линии драпировки

[116]. Облегающая драпировка, повторяющая контуры и плоскости тела, придает дополнительную выразительность изгибам и поворотам фигуры; развевающиеся драпировки позволяют увидеть линию движения, совершенного мгновение назад. Таким образом преодолеваются эстетические ограничения, в силу которых обнаженное тело всегда замкнуто в настоящем моменте. Драпировки, обозначающие силовые линии, указывают на конкретное прошлое и вероятное будущее каждого движения.

Греческие мастера издавна использовали облегающие драпировки для придания выразительности обнаженной женской фигуре. Когда они начали понимать, какие возможности драпировки предоставляют в плане передачи движения? В скульптуре самым ранним примером, по-видимому, является небольшая элевсинская статуя бегущей девушки с повернутой назад головой, датирующаяся началом V века до нашей эры. Плавные линии драпировки тянутся вдоль тела, усиливая впечатление стремительности, но они повторяют основную линию движения, нигде не прерываясь, и просты, как лепестки обыкновенного аканта. Лишь через пятьдесят лет, на декоративных рельефах Парфенона, линия драпировок стала выразительнее и сложнее. Греческие мастера, под руководством Фидия достигшие невероятных успехов на пути развития стиля, ни в чем не преуспели так сильно, как в проработке драпировок. В рельефах Олимпии, над которыми наверняка работали многие из старых скульпторов, ваявших фигуры для Парфенона, драпировки так же условны, как в статуе элевсинской девушки; но в более поздних скульптурах Парфенона они обрели свободную плавность линий и силу экспрессии, равных которым впоследствии удалось достичь одному лишь Леонардо да Винчи. В так называемой «Ириде» с западного фронтона (ил. 133) изысканная и сложная драпировка одновременно позволяет увидеть обнаженное тело и подчеркивает направленное вверх движение, подобно мелкой ряби на приливной волне. Однако это превосходное воплощение энергии было одной из самых незначительных фигур в группе. Разумеется, такая концепция драпировки получила наиболее полное развитие в изображениях женских фигур; и вероятно, именно благодаря той роли, которую она играла в переносе движения на все части композиции, битва с амазонками очень долго оставалась одним из любимых сюжетов греческих скульпторов, ибо зачастую иконографический мотив не утрачивает популярности просто потому, что легко поддается художественному воплощению.

133. Ирида. Аттическая скульптура с западного фронтона Парфенона. Ок. 440 г. до н. э.

Движение обнаженных мужских фигур передавалось с помощью развевающихся плащей. На протяжении всей истории греческого и постренессансного искусства данный прием используется без тени смущения; мы едва его замечаем и в конечном счете перестаем сознавать, в какой мере нагота как средство выражения энергии зависит от этого искусственного приема. Во все периоды — храм в Бассах служит одним из ранних примеров — он имеет тенденцию превратиться в простой способ заполнения пространства, но остается эффективным средством в руках художника достаточно смелого, чтобы к нему прибегнуть. Таким был создатель фриза Мавзолея, одного из прекраснейших произведений IV века, дошедшего до нас в подлиннике. Есть основания полагать, что им был сам Скопас, и, хотя фриз выполнен неровно, отдельные его части достойны великого мастера. Фигуры на нем стремительно несутся вперед, подобно языкам пламени, или бросаются друг на друга, словно орлы (ил. 134). Застывшие позы фигур с фронтона Эгинского храма и бесстрастные тела с метоп Парфенона теперь ушли в прошлое, и выдвинутое обвинение в том, что в отличие от искусства Ренессанса греческое искусство не умело передавать движение, убедительно опровергается. Напротив, сравнение с самыми экспрессивными и мощными произведениями эпохи Ренессанса здесь представляется правомерным во всех отношениях. Конь со всадницей-амазонкой, пускающей парфянскую стрелу, вполне мог появиться на заднем плане «Поклонения» Леонардо; греческий воин, бросающийся вперед и хватающий за волосы амазонку (ил. 135), как воплощение энергии не уступает Гераклу с полотен Поллайоло; а напряженный треугольник, составленный из трех фигур, одна из которых стоит на коленях под двумя овальными щитами нападающих (ил. 136), напоминает рисунки Рафаэля, превосходящие упомянутые флорентийские примеры искусством передачи движения. Но, хотя греческий скульптор обнаруживает совершенное знание анатомии человеческого тела в движении, его фигуры без драпировки казались бы изолированными и замкнутыми в себе, словно танцоры, исполняющие танец без музыкального сопровождения (ил. 137); и при внимательном изучении данных рельефов мы начинаем понимать, с каким изумительным мастерством прорисованы развевающиеся плащи, меняющие ритм в согласии с характером каждого движения.

Рельефы Мавзолея являют также восхитительный пример героической энергии и, в частности, давних средств выражения оной: позы или ритмического акцента, которые я могу назвать героической диагональю.

134. Мастерская Скопаса Греки и амазонки. Рельеф фриза Мавзолея. Ок. 350 г. до н. э.

135. Мастерская Скопаса Греки и амазонки. Рельеф фриза Мавзолея. Ок. 350 г. до н. э.

136. Мастерская Скопаса Греки и амазонки. Рельеф фриза Мавзолея. Ок. 350 г. до н. э.

137. Мастерская Скопаса Греки и амазонки. Рельеф фриза Мавзолея. Ок. 350 г. до н. э.