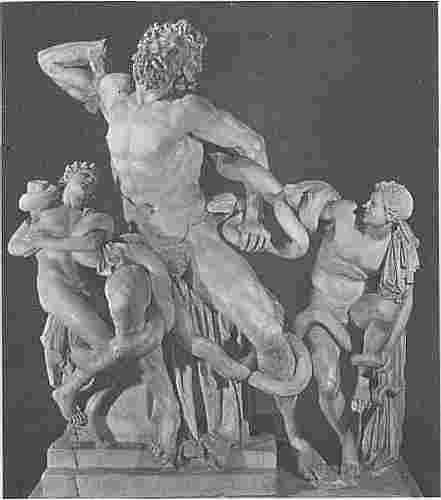

174. Марсий. Пергамская школа. Ill в. до н. э. Римская копия с греческого оригинала.

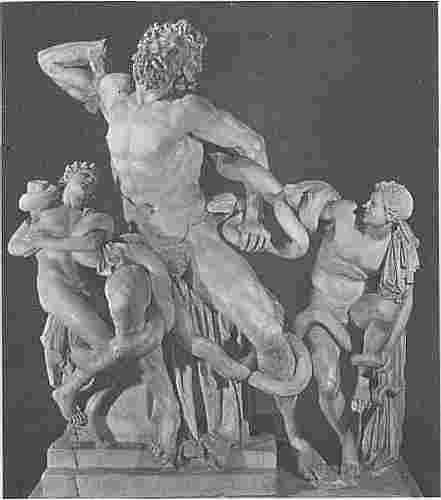

175. Лаокоон. Пергамская школа (?). II в. до н. э.

Расцвет пергамского искусства длился недолго. Чудовищный алтарь, созданный в начале VI века, являет пример напыщенного официозного искусства, так хорошо знакомого нам по XIX столетию. Тем не менее именно эта среда породила «Лаокоона» — самое значительное воплощение пафоса (ил. 175)

[142].

Из всех знаменитых произведений искусства, на которые в данном исследовании наготы я постарался посмотреть свежим взглядом, «Лаокоон» в большей степени утратил свой блеск вследствие всеобщей узнаваемости. Но это одно из тех произведений, чья известность менее всего является ошибкой вкуса или эхом былых восторгов; восхвалявшие его художники, поэты, критики и философы сделали из него нечто большее, чем просто предмет интерпретации, соответствовавший их собственным потребностям и поэтическим устремлениям. Действительно, Лессинг, один из величайших критиков, избрал его для демонстрации особенностей, присущих изобразительному искусству. То, что эта столь высоко ценимая скульптура за последние пятьдесят лет потеряла свое влияние, связано с рядом причин, и сейчас мы можем упомянуть две из них: ее тщательно продуманную завершенность и риторику.

Античное искусство дошло до нас в виде отдельных фрагментов, и мы старательно приспособили к этому свои вкусы. Почти все известные нам образцы греческой скульптуры, начиная с VI века, являются по изначальному замыслу деталями композиций, и если бы нам, к примеру, удалось увидеть целиком группу, где «Дельфийский возничий» играет всего лишь второстепенную роль, то не исключено, что наше впечатление сильно изменилось бы. Мы приходим к выводу, что фрагмент, в сущности, более ярок, более насыщен и более оригинален. Свойственные фрагменту откровенность и эскизность — достоинства, философски обоснованные Кроче, — исчезают при восприятии скульптуры в целом. Легко проверить это, воспроизводя в памяти или рассматривая гипсовый слепок фрагмента «Лаокоона», например отцовский торс и бедро. Насколько возрастает его энергетика, когда рассматриваешь его формы по отдельности, без обременяющих деталей! Это не совсем та нагота, где чувство неотделимо от совершенного владения изобразительными средствами. Змеи и сыновья, играющие второстепенную роль, кажется, лишь ослабляют силу воздействия. Я думаю, нам не следует доверяться мнению эстета, обычно предпочитающего часть целому; в данном случае мы понимаем, что напряжение страдания, выраженное в теле Лаокоона, усиливается за счет контраста с изнуренной расслабленностью позы его младшего сына. Критические замечания Винкельмана и Лессинга — это не просто литературные упражнения, они указывают на то, что великий шедевр должен, так сказать, палить более чем из одного ствола. Первого эстетического шока недостаточно. Чтобы оценить произведение, требуется время и постоянное состояние готовности к восприятию, а в философии искусства, основанной на непосредственности ощущения, это достигается с трудом.

Теперь о риторике. «Лаокоон» слишком роскошен на наш неискушенный вкус, к тому же мы относимся настороженно к этому «соусу», с помощью которого, как нам кажется, наших предков уговорили «проглотить» много неудобоваримых вещей. Никто не станет отрицать, что риторика, механизм искусства, используемый, чтобы воздействовать на нас через эмоции, была, с избытком воплощена в «Лаокооне». Но риторика — это не обязательно украшение, дополняющее идею и прибавляющее ей убедительности, она может так плотно окутывать ее, что просто становится ее частью, как в языке Шекспира; так, мне кажется, происходит и с «Лаокооном». В нем нет ни одного движения, не оправданного необходимостью или искусством, за исключением тех немногих, которые мы относим к последствиям реставрации XVII века. Нам известно, что правая рука отца в оригинале была закинута за голову — символический жест боли, а эффектная реконструкция Монторсоли не только лишила группу ее классического силуэта, названного мною «свойством камеи» в античном искусстве, но предложила иной тип выразительности языка. Более того, мы не должны смешивать риторику с сентиментальным преувеличением. Винкельман, в частности, подчеркивал сдержанность Лаокоона: «Он не издает ни единого крика ужаса… Телесные страдания и величие души, как бы то ни было, взвешены и рассредоточены равномерно по всему телу». Винкельман, без сомнения, сравнивал его с произведениями, следовавшими декадентской барочной традиции, модному стилю времен его юности, практически вытесненному со сцены его же собственными критическими произведениями. Полтора столетия художники старались усилить воздействие своих работ с помощью жестов и прочих средств выразительности, далеко выходящих за рамки сюжета. В отношении риторики результат оказался явно не очень удачным, ибо в такой работе, как «Самсон» Гвидо Рени, обнаженная фигура не вызывает у нас никаких эмоций, кроме удовлетворения от искусства; подобно скульптуре Бранкузи, это в большей степени произведение искусства ради искусства, при определенном душевном настрое с удовольствием созерцаемое нами и помогающее уйти от реальности. С другой стороны, в «Лаокооне» при всей невероятности ситуации миф трактуется удивительно достоверно и вызывает сострадание. Вновь процитируем Винкельмана: «Боль обнаруживает себя в каждом мускуле и сухожилии его тела, и зритель, наблюдая мучительные спазмы мышц живота, даже не взглянув на лицо или другую часть фигуры, верит, что он сам почти испытывает боль». Нагота пафоса не может иметь более убедительных рекомендаций.