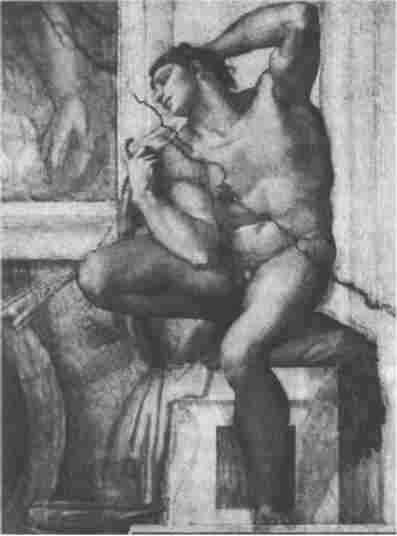

189. Микеланджело Атлет. Фрагмент фрески. 1508–1512

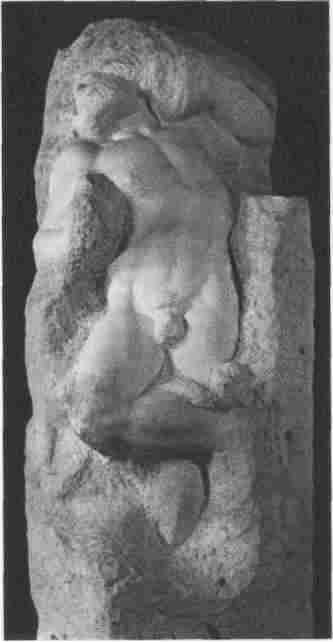

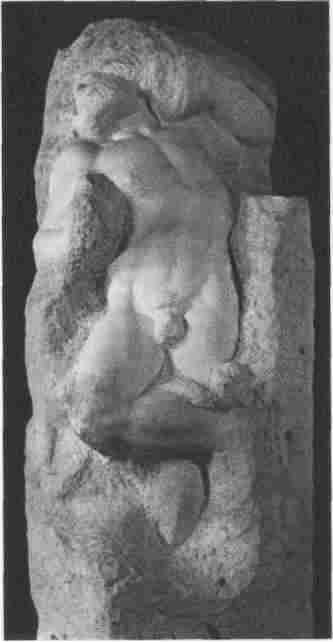

190. Микеланджело Пробуждающийся раб.1506

Я не единожды уже говорил о той страсти, с какой все известные почитатели формы берутся за изображение тесно связанных в определенной последовательности частей тела, будь то мускулатура торса или группа мышц, окружающих плечо или колено. В таких местах, согласно логике, выражены напряжение или покой, твердость или мягкость. Они представляют собой самые явные примеры тех формальных отношений, которые художники пытаются отыскать повсюду в мире природы. Микеланджело при изображении наготы энергии сосредоточивался на этих точках концентрации формы, делая их фокусными центрами своих рисунков, а когда он стал использовать тело в основном как инструмент пафоса, то обнаружил удивительный способ передачи чувства посредством группы мышц, которой мы часто не придаем никакого значения. Как может обычная анатомическая деталь так глубоко взволновать нас? Известно, что наше инстинктивное знание строения тела заставляет нас замечать любое изменение его формы; но ответ, должно быть, заключен и в природе классической системы. С тех пор как греки превратили тело в разновидность гармонии, стало возможным путем едва заметных изменений его положения полностью менять производимое им впечатление. Подобно тому как в архитектуре при помощи одних и тех же компонентов классический фасад может получиться безмятежным или трагичным, зловещим или радостным, Микеланджело, используя ряд незначительных элементов — мускулы торса и бедер, более того, просто место соединения грудной клетки и живота, — мог придать произведению эмоциональное звучание огромной силы.

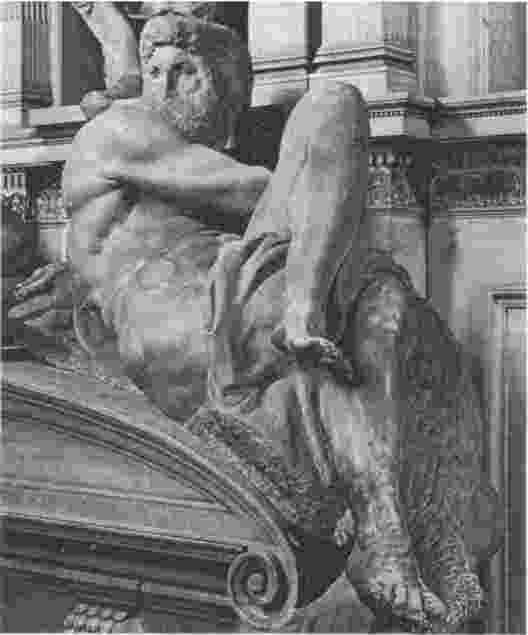

Четыре «Раба» из Академии — наилучшая иллюстрация этой силы. Их головы едва проявляются из глыбы камня, а в двух случаях практически сливаются с ней, их руки и ноги тоже наполовину погружены в мрамор, из которого они как бы рождаются. Они воздействуют на нас исключительно посредством своих торсов. Присущий им, как и фигурам, украшающим надгробие Папы Юлия II, пафос является героическим. Тело в его противоборстве с душой все еще обладает энергией Прометея. В надгробиях Медичи героический характер утрачен. Фигуры более не пытаются освободиться или противостоять тяготам бытия. Они апатичны и покорны, как будто погружены в пучину глубокой меланхолии. «Даже покоящиеся здесь все ж томятся под бременем». Из этой бездонной глубины ascensio

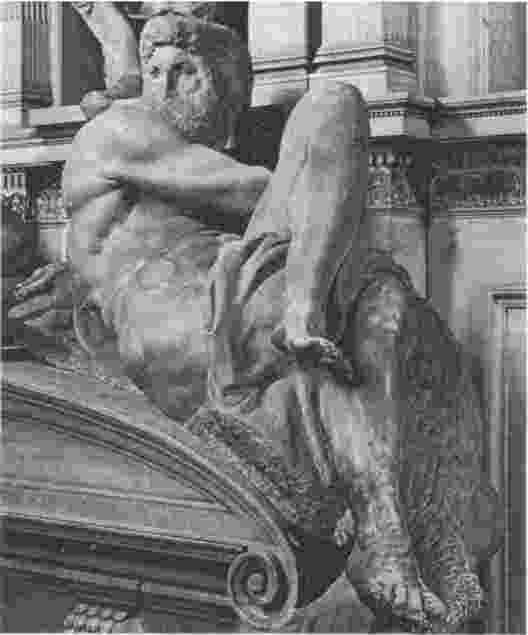

[157], полет души к Богу, стал почти невозможным. Позы, выбранные Микеланджело для выражения безысходности, обладают огромной пластической и эмоциональной силой. Начиная с фронтона храма в Олимпии лежачая поза считалась одной из наиболее убедительных скульптурных форм. Простертое на земле тело теряет кажущуюся нестабильность, и скульптору не нужны дополнительные средства в виде обрубка дерева или драпировки, чтобы заставить нас поверить в устойчивость композиции. Кажется, род человеческий более не громоздится на ходули, желая господствовать над миром природы, а, как любой камень или корень, принадлежит земле. Эта близость к земле связывается в нашем сознании с утратой жизненной силы, со сном или смертью. Античность предоставляет нам прекрасные примеры этой связи, такие как «Сын Ниобеи» из Копенгагена, и, возможно, именно подобные образцы натолкнули Микеланджело на замысел использовать в надгробиях лежащие фигуры. «Вечер» также связан с образом смерти, воплощенным в надгробных статуях Древнего Рима, и, хотя Микеланджело придал торсу выразительность, недоступную ремесленникам поздней античности, она остается наименее яркой из четырех знаменитых фигур. На противоположной стороне капеллы находится величайший образец мускульной архитектуры Микеланджело — статуя «День» (ил. 191); плечи «Бельведерского торса» (ил. 192) разработаны в ней, как тема Бетховена. Глядя на этот волшебный ландшафт возвышенностей и впадин, где любая создаваемая ими линия исполнена напряжения и определенного значения, а все части тела естественно взаимосвязаны, кажется, что он и есть та вершина превращения анатомии человека в средство выразительности, равных которой нет. Что это именно превращение, а не просто имитация мускулатуры спины, видно при сравнении с античным бронзовым борцом из музея Терм, произведением умелым и явно реалистичным, но настолько преувеличенно материальным, что мы невольно отступаем от него, как от бычьей туши. Эти глыбы мускулов угнетают, в то время как, глядя на спину «Дня» Микеланджело, мы, кажется, покидаем мир грубой материи и уносимся куда-то в нашем воображении, как при созерцании парящих в небе облаков.

191. Микеланджело День. 1520–1534

Капелла Медичи стоит особняком в скульптурном творчестве Микеланджело, ибо в ней две из четырех основных фигур — женские (ил. 193, 194). Как известно из многочисленных свидетельств, Микеланджело считал женское тело менее выразительным, чем мужское. До нас не дошло ни одного рисунка женщины, сделанного с натуры, а эскизы женских образов, таких как Леда, без сомнения, были сделаны с мужчин. Правда, на потолке Сикстинской капеллы он в соответствии с заданной темой вынужден был написать обнаженное тело Евы, а для истории грехопадения создал два ярких и достоверных женских образа — змеи-искусительницы, извивающейся с нарочитой сладострастностью, и съежившейся в животном страхе Евы, спасающейся бегством из рая. Но принуждение вносит некую театральность, поэтому на первых порах трудно понять, почему он по собственной воле ввел женское тело в композицию такой глубоко затрагивающей его лично работы, как усыпальница Медичи. Одно из объяснений состоит в том, что Микеланджело чувствовал необходимость противопоставления подчеркнутой мускулистости двух других фигур, ибо это был период, когда он превозмогал свое эротическое влечение к молодым людям, и посему не мог поместить в капеллу мужские тела, олицетворяющие нежность и фацию. Кроме того, в эмоциональном строе капеллы присутствовала некая пассивность, которая лучше могла быть выражена через женское тело. Это воплощение женственного пафоса было открыто художниками Возрождения в недавно обнаруженной прекрасной и трогательной античной статуе — так называемой «Ариадне» из музея Ватикана (ил. 195)

[158], и, хотя ни одна из фигур Микеланджело не повторяет ее позу, им обеим присуща утомленная плавность ее движения. Но, несмотря на женственный ритм, статуи Микеланджело абсолютно лишены согласованности форм, с помощью которой, как мы видели в предыдущей главе, художники воплощали в пластике физические чувства. Например, груди, которые с V века до нашей эры были своеобразными посредниками между геометрией и ощущениями, а в глубоко чувственном искусстве Индии стали доминантой всего тела, у «Ночи»(ил. 194), уменьшены до размера каких-то никчемных придатков, а живот, вместо того чтобы стать мягкой модуляцией прочих округлостей, представляет собой бесформенный баул, пересекаемый четырьмя глубокими горизонтальными складками.