Основная причина, по которой мы бросаем обучение, – у нас не получается. А люди жутко не любят поражений. Они подрывают самооценку, и мы, стремясь избежать провала, избегаем всего нового.

Порой бывает и хуже. Известно, что ученье – свет, а неученье – тьма. Только верно и обратное. Собака в закрытой клетке слышит звук, а затем получает удар током. Через несколько повторений клетку открывают. Собака может убежать, но не делает этого. Лежит на полу и скулит, ожидая удара током. Выучиться можно и беспомощности.

Представьте – вам сказали, что нажатие клавиши отключает неприятный звук, но несколько минут тыкания в кнопку ничего не изменили. В эксперименте Дональда Хирото часть людей затем просто сидит и ждет конца исследования. После длительного пребывания в стрессовой ситуации значительная часть людей сдается и сохраняет пассивное поведение, даже когда условия вернулись к нормальным.

Выученную беспомощность легко определить. Человек начинает объяснять свои трудности и провалы постоянно действующими факторами, как правило, связанными с личностными особенностями: «Гуманитариям никогда не дается математика» или «Начальник всегда недоволен моей работой». Хотя причины могут лежать в конкретных обстоятельствах: плохой день начальника, бездарный учебник или нудный преподаватель статистики. Выученная беспомощность – развитие фундаментальной ошибки атрибуции. Постоянное самообвинение, пессимистический взгляд на мир формируют привычку всегда и во всем винить себя, не видеть никакого просвета в будущем. Результат – депрессия и резкое снижение производительности труда. Человек подчиняется придуманной им же самим «плохой судьбе», как превосходно показали в своем эксперименте Джеймс Лейрд и Рональд Комер.

Итак, мы решили заработать немного денег и на свою голову приняли участие в психологическом исследовании. За две недели до начала эксперимента нас попросили заполнить опросник на уровень самооценки. Непосредственно в день исследования мы узнаём, что участников случайным образом делят на две группы, каждой из которых достанется свой тест. В первом придется сравнивать металлические гирьки различного веса, пытаясь определить, какая из них тяжелее. А во втором – съесть живого червя.

Запускается генератор случайностей, и, как несложно угадать, нам достается поедание червяка. Перед началом трапезы испытуемых просят подождать восемь минут, пока идут приготовления, а заодно снова заполнить тест на самооценку.

И она резко снизилась. Ведь нам, как неудачникам, выпало есть червя. Унизительное задание для лузеров. Никто не виноват в том, как выпала монетка, но люди склонны ставить удары слепой судьбы себе в вину. В результате случайный негативный опыт ведет к тому, что у человека формируется заниженная самооценка.

Но, погодите, это еще не все. Эксперимент поистине шедевральный. Когда мы уже занесли вилку над червяком (или готовимся послать всех куда подальше), к нам несется экспериментатор с криком: «Стойте, стойте! Я перепутал! Вам не надо есть червяка! Оказывается, по условиям эксперимента, вы сами имеете право выбрать, какой из двух видов тестов проходить!»

Как можно догадаться, никто из взвешивающих гирьки не сказал: «Отлично! Я вот как раз хотел бы съесть червяка». Интересно другое – 80 % из тех, кому достался червяк, все равно решили его съесть

[51].

Причины назывались разные. От «мне выпала такая судьба» до «я смел и храбр» и «ничего страшного, в червях много протеина». Главное – если человек свыкся с мыслью, что ему придется страдать, он будет страдать. Если мы в какой-то момент поверили в свою судьбу, дальше будем поступать соответственно – даже если ситуация изменилась.

Не надо так. Следите за опытом обучения и, даже если он негативен, приучайтесь смотреть на него под другим углом, периодически предпринимая попытки изменить ситуацию. Заодно заранее готовьте себя и команду к ощущению неудач. Не к мыслям о провале в достижении цели, а к мелким неудачам, которые обязательно встретятся в начале пути.

И главное – никогда не сдавайтесь. Навыкам можно научить. Только сперва стоит разобраться: чему и как, собственно говоря, учить?

Ошибка выжившего

Допустим, ваш ребенок пришел домой из школы. По русскому, как всегда, пятерка, четверки по биологии и истории. А вот по математике – пара. На чем вы как родитель сосредоточитесь?

В моей семье разговор пойдет о двойке по математике. Хотя я стараюсь с таким подходом бороться. Утешает, что, по оценке Маркуса Бэкингема, который и придумал этот пример, почти все родители зацикливаются на плохих оценках: «А почему так произошло?», «Давай решим, как исправлять», «Что будем делать, чтобы не повторилось?». Ведь наш мозг обожает решать проблемы. А на четверки-пятерки реакция в стиле: «Молодец». И всё.

Если вы будете прокачивать свои слабые стороны, то добьетесь того, что у вас будет много сильных слабых сторон.

Лучше развивать достоинства. Добиться хоть в чем-то исключительного превосходства. Только необходимость развивать сильные стороны еще не означает, что в качестве примера следует руководствоваться именно историями успеха. Хотя, за исключением некоторых кейсов в школах МВА, большинство книг по бизнесу посвящены исключительно успешным историям успешных людей. Да и провалы все равно рассказывают о крупных некогда компаниях.

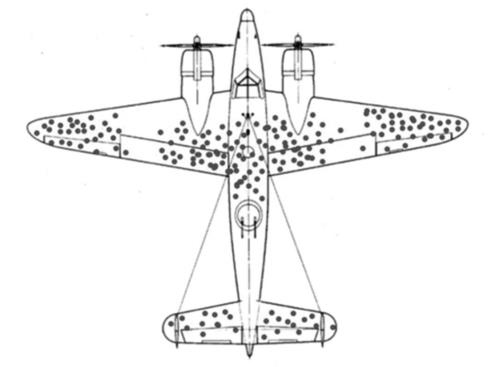

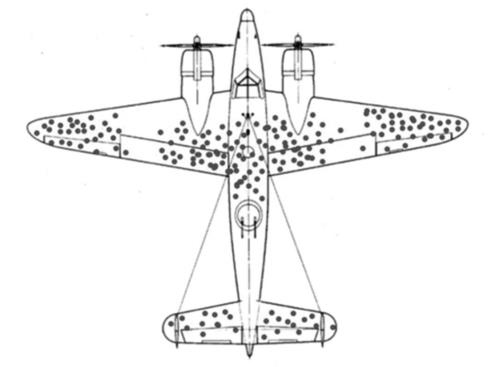

Рисунок 29

Это естественно. Точнее, это «ошибка выжившего» – известный и чрезвычайно часто встречающийся феномен, искажающий наши решения. С ним, кстати, связана красивая легенда. На иллюстрации МакГеддона изображены места пробоин, с которыми самолеты возвращались на базу после участия в боевых действиях во время Второй мировой войны.

Какие места будем укреплять? Естественное желание – повысить защищенность тех мест, куда стреляют чаще всего. Согласно легенде, первый раз так и сделали. Но в армии тоже не дураки сидят. Абрахам Вальд, который отвечал за повышение живучести самолетов, понимал: воздушное судно, получившее пробоины в указанных местах, все же возвращается на базу. А вот те, которым снаряды попали в двигатель или бензобак, не долетели. Укреплять надо чистые места.

Смысл эффекта – обычно у нас есть много информации только по одной группе, по выжившим. Так как именно они остаются на виду. По погибшим данных нет. И мы ищем закономерности, анализируя только выборку выживших и не принимая в расчет данные второй, часто более многочисленной группы.