Из состояния уныния меня вывел оклик. Черная мокрая фигура высунулась из воды и, вынув загубник, спросила:

– Ну что, попробуешь еще? У меня осталось воздуха на час. Сплаваем к рифу?

В этот раз дело пошло на лад. Я легко погрузилась и не испытывала трудностей с дыханием. Теперь-то я понимаю, что в прошлый раз, наполнив легкие воздухом, я от страха забыла выдохнуть, отсюда и плавучесть, и невозможность вдохнуть из баллона – не потому что в нем кончился воздух, а потому что в легких не было места.

Я нырнула, и перед моими глазами раскинулся риф. Для человека с зоологической подготовкой вроде меня это неизгладимое впечатление. За любым, даже самым крохотным пятачком рифа можно было бы наблюдать часами (и воздуха в моем акваланге вполне хватило бы). Вот многощетинковые черви-полихеты, неустанно сжимаясь и распрямляясь, раскрывают перистые, похожие на цветы, жабры, чтобы, прогоняя через них воду, отлавливать свою пищу – мельчайшие микроорганизмы. Между ними сидит, почти неразличимый, крохотный краб, и только блестящие глаза выдают его. Вот актинии лениво шевелят струящимися по течению щупальцами, готовыми мгновенно сомкнуться вокруг коснувшейся их жертвы. Вот рыбы-попугаи, сверкающие оранжево-белой чешуей под защитным слизистым коконом. И конечно, сам риф – мириады полипов, похожих на цветы, но на самом деле принадлежащих к животному миру, связанных между собой протоплазменными шоссе, протянутыми в толще защитного панциря, образуемого колонией. В клетках коралловых полипов содержится одноклеточная сине-зеленая фотосинтетическая водоросль, которая поглощает из атмосферы углекислый газ и тем самым обеспечивает питательные вещества своему хозяину, обрекая его при этом на обитание в верхнем слое морских вод. Этот пожизненный симбиоз растения и животного играет важную роль в углеродном круговороте нашей планеты, поскольку коралловые полипы усваивают углекислый газ, превращая его в карбонат кальция – известняк, из которого и формируется риф.

А вот колонии оболочников, раскрашенных в желто-лиловый. В молодости они вполне подвижны и обладают развитой нервной системой, но в середине жизненного пути перестают двигаться, прикрепляются к камню и больше с него не сходят. Нервная система у них за ненадобностью атрофируется. Вот оно, наглядное предостережение для всех, кто ведет сидячий образ жизни…

2. Жизнь под гнетом

Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине.

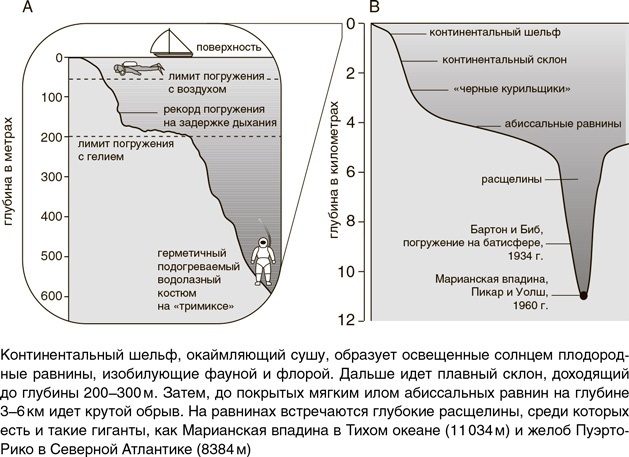

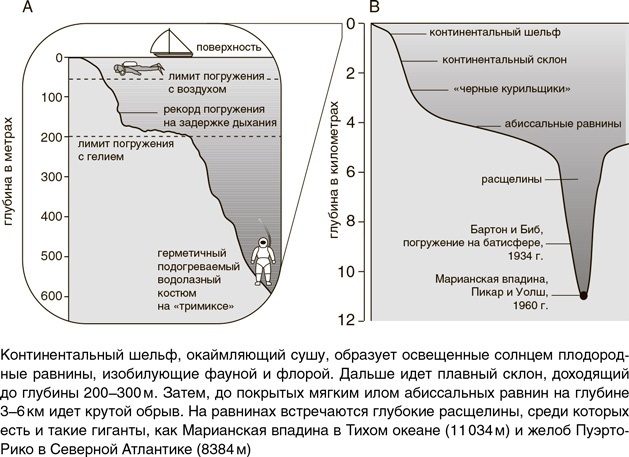

Псалом 106

Из космоса Земля выглядит переливающимся бирюзовым шаром, висящим посреди кромешной темноты. Видя ее такой, мы как нельзя лучше понимаем, что наш мир – это мир воды. Обитаемая суша составляет очень незначительную часть, едва ли четверть поверхности планеты, и в основном сосредоточена с одной стороны. Так что даже человеку, никогда не бывавшему на взморье, не уйти из-под власти океанов, ведь именно там формируется погода и рождаются бури. Океанские течения (особенно знаменитое Эль-Ниньо) влияют на весь мир, неся в одни области засуху и голод, а в другие – затяжные ливни. Моей родной Англии мягкий климат и долгие месяцы теплой погоды обеспечивает Гольфстрим, несущий тепло ее берегам. Однако, несмотря на огромные размеры (260 млн кв. км) и несомненную важность в нашей жизни, океаны по-прежнему остаются малоизученными. Мы плещемся на мелководье континентального шельфа и даже сегодня, ступив на поверхность Луны, не можем полноценно исследовать океанские глубины.

Самое глубокое место на Земле – Марианская впадина в Тихом океане, глубина которой составляет 11 034 м. Эверест скроется в ней по самую макушку, и еще останется 2000 м. Для человека она практически недосягаема. Даже средние морские глубины, около 4000 м, недоступны для нас без подводных аппаратов. И тем не менее глубина не перестает нас манить – возможно, именно своей недоступностью. В культуре любого народа живут предания о мифических подводных чудовищах. Глубоко под водой находится дворец Посейдона и русалочье царство, там дремлет Кракен

{12}, там, спасаясь от господнего гнева, нашел убежище Левифан (чудовищный морской змей из финикийской мифологии). Однако действительность, как это часто бывает, причудливее любого вымысла. В 1938 г. изумленному научному сообществу был представлен живой целакант, прежде считавшийся вымершим. Где-то в океанских водах обитает гигантский кальмар, щупальцы которого достигают 18 м, – живьем его никто не видел, но мертвые туши время от времени попадаются в сетях, а клювы не раз обнаруживались в желудках китов. Но самые удивительные из этих созданий – бактерии, описанные в главе 7, живущие у «черных курильщиков» на срединно-океанических хребтах при температуре свыше 100° C и давлении свыше 1000 атмосфер.

И хотя люди постоянно под водой не живут, некоторые, например водолазы на нефтяных платформах в Северном море, могут проводить на глубине значительную часть жизни. Тысячи людей занимаются в свободное время подводным плаванием – с аквалангом, с трубкой и без всякого снаряжения. С какими проблемами им приходится сталкиваться и где предел физически доступной человеку глубины? В этой главе мы расскажем о том, как с развитием возможностей погружения под воду углублялись наши знания о физиологии человека, а также в очередной раз зададимся вопросом, почему некоторые представители животного мира и в подводном плавании преуспели гораздо больше нас.

Физика давления

Помимо нехватки воздуха основная трудность, которую приходится преодолевать ныряльщику, – это увеличение давления. Чем глубже человек погружается, тем выше давление, поскольку возрастает вес давящего сверху водяного столба. При одной и той же высоте столба вода примерно в 775 раз тяжелее воздуха, поэтому разница в давлении воды заметно ощутимее, чем в давлении воздуха: если атмосферное давление на вершине Эвереста (8848 м) уменьшается по сравнению с уровнем моря на две трети, то при погружении на ту же глубину (8848 м) оно в 885 раз возрастет. Давление на дне жидкостного столба определяется высотой столба, плотностью жидкости и силой тяжести. В морской воде давление возрастает примерно на одну атмосферу через каждые 10 м спуска. Ныряльщики обычно измеряют его в единицах атмосферного давления – барах. Так, на глубине 30 м давление составляет 4 бара, складываясь из давления на поверхности (1 бар) и подводного давления (3 бара).