Как и люди, животные меняют свое поведение, приспосабливаясь к холоду. Условия обитания императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri) можно отнести к числу самых суровых на Земле. Птенцы у пингвинов вылупляются в самый разгар зимы, при температуре около –30° С, ужесточающейся ледяными ветрами, скорость которых доходит до 200 км/ч. Гнездовья располагаются не на плавучем льду, а на шельфовом, откуда до открытого моря многие километры. На этой ледяной пустоши нет пищи, поэтому в период высиживания пингвинам приходится голодать. В марте, когда ледяной пояс вокруг Антарктиды сужается, пингвины начинают долгий переход к местам гнездовья. Отложив в конце мая – в июне одно-единственное яйцо, самка отправляется в море охотиться, оставляя супруга высиживать потомство в специальной выводковой камере (брюшной складке) до ее возвращения через два месяца. Самец остается зимовать на ледяной пустоши. Все это время он не ест и выживает исключительно за счет жировых запасов. К возвращению самки он теряет около 40 % веса, однако на этом его голодовка не заканчивается: сдав пост супруге, он вынужден отправляться за едой к открытому морю, которое теперь лежит километрах в двухстах, поскольку за зиму намерз новый береговой лед. В итоге самцу приходится поститься свыше 115 дней – с того момента, как он покидает морской берег, и до возвращения к морю.

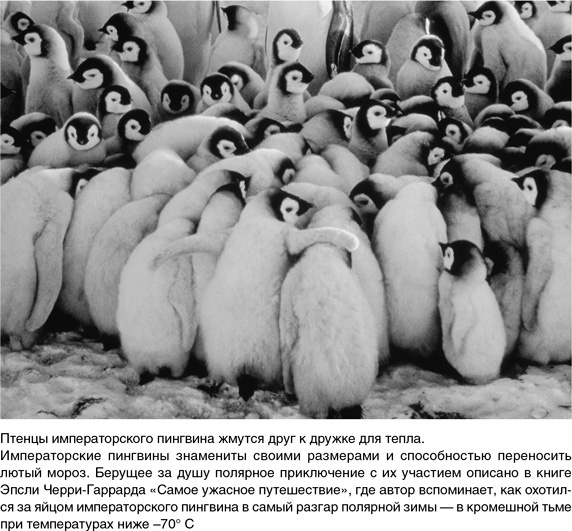

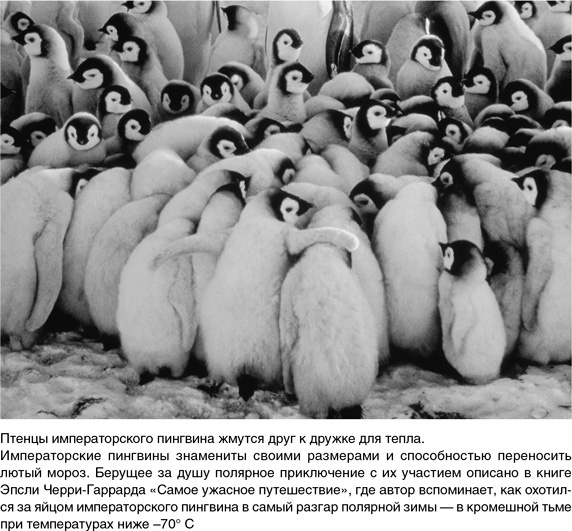

Ученые подсчитали, что тепла, вырабатываемого жировыми запасами, недостаточно чтобы поддерживать температуру тела пингвина на привычной для него отметке в 38° С в условиях ледяной антарктической зимы. Как же тогда выживают императорские пингвины? Секрет в их социальном поведении. Взрослые пингвины, а затем и вылупившиеся птенцы сбиваются в плотные стаи по нескольку тысяч особей. Прижимаясь друг к другу, они уменьшают поверхность тела, контактирующую с ледяным воздухом, и тем самым берегут тепло. Эти гигантские стаи находятся в постоянном движении, поскольку пингвины с краев постепенно пробираются к центру, вытесняя согревшихся на окраину.

Таким способом согреваются не только пингвины. Пчелы в холодную погоду тоже сбиваются вместе, что позволяет рою перезимовать при температуре, которая для одинокой пчелы оказалась бы смертельной. Когда температура падает, пчелы жмутся ближе к соседям, тем самым сокращая теплоотдачу. В центре роя температура может достигать 30° С при наружной температуре воздуха в 2° С. На периферии холоднее – около 9° С, но и эта температура позволяет пчеле поддерживать жизнедеятельность. Как и у пингвинов, в пчелином рое также происходит постоянная ротация от краев к центру. Группе людей, застигнутых морозом, тоже не повредит брать с них пример. Хотя человек издавна прибегал к этому способу – например, укладывание всей семьей в одну постель в традиционных сообществах служит той же цели (правда, без ротации от центра к краям эффективность несколько снижается).

Насекомым для полета требуются теплые мышцы – замерзшие летательные мышцы попросту не работают. Именно поэтому кенийцы из племени вакамба обирают гнезда диких пчел по ночам, когда пчелы обездвижены холодом. Поскольку в покое температура тела насекомого близка к температуре среды, перед первым утренним вылетом им приходится разогреваться. Одни для этого просто выползают на солнце, другие – например, мотыльки и пчелы, вырабатывают внутреннее тепло быстрым сокращением летательных мышц. Мотыльки бесшумно дрожат крыльями, а пчелы разогреваются, сокращая только мышцы и не двигая при этом конечностями. Тело шмелей покрыто «шубой», которая уменьшает теплоотдачу почти вдвое. Бабочки, в отличие от мотыльков, в отсутствии солнечного тепла не могут подняться в воздух, поэтому порхающими над цветами мы видим их только в теплые солнечные дни. Рано поутру они протягивают крылья к солнцу, и те, подобно солнечным батареям, аккумулируют тепло и передают его мышцам. Только после этого бабочка может взлететь. Когда солнце скрывается за облаками, температура падает на один-два градуса, и бабочкам снова приходится садиться.

Ящерицы, как и насекомые, относятся к пойкилотермным животным, поэтому обогреваются с помощью солнца. Замерзнув, они поворачиваются перпендикулярно солнечным лучам, чтобы вобрать как можно больше тепла. В пустыне, где земля теплее воздуха, они прижимаются к поверхности, чтобы согреться, а на холодных скалах зарываются в сухую траву. Когда становится слишком жарко, они уходят в тень или забиваются под землю. У крупных животных на обогрев уходит гораздо больше времени, и, скорее всего, именно поэтому крупные рептилии (крокодилы, вараны, комодские драконы и гигантские черепахи) обитают в тропиках. У некоторых ящериц на коже имеются специальные пигментные пятна, регулирующие поступление тепла из окружающей среды. На холоде черные пигментные клетки расширяются и увеличивают поглощение тепла, а на солнце сжимаются, открывая соседние клетки, отражающие инфракрасное излучение. Чтобы в заторможенном состоянии не стать добычей более стремительных хищников, у безухой ящерицы выработались удивительные меры предосторожности. Поутру ящерица высовывает голову из норы, подставляя солнцу большую кровеносную пазуху. И лишь когда нагретая кровь обеспечит нужную температуру тела, ящерица вылезает наружу целиком, готовая при необходимости «унести ноги».

Змеи, подобно человеку и насекомым, вырабатывают тепло сокращением мышц. В 1832 г. французский ученый П. Ламар-Пико предположил, что индийский тигровый питон, сворачиваясь кольцами вокруг кладки яиц, согревает их исключительно теплом собственного тела. В то время к его гипотезе отнеслись скептически, и она была отвергнута Французской академией наук как «спорная и опасная». Однако Ламар-Пико оказался прав. Исследования, проведенные в 1960-х гг., показали, что сокращением мышц питон способен поддерживать температуру тела на 5° С выше температуры окружающей среды.

Крайними способами поведенческой адаптации к холоду являются миграция и зимовка. Мелким млекопитающим в холодном климате не удается поддерживать внутреннюю температуру в 37° С, поскольку им просто не хватает пищи, чтобы обеспечить организм «топливом». Поэтому они на время отказываются от гомойотермности и впадают в спячку, дожидаясь пока потеплеет. Поскольку холодным тканям требуется меньше энергии, метаболические процессы замедляются, тем самым сберегая энергетические запасы, а температура тела постепенно опускается до температуры окружающей среды. Сердечный ритм, дыхание и биохимические реакции тоже затормаживаются. При этом зимняя спячка не пускается на самотек – это не просто отказ от обогрева организма, а переключение «термостата» на более низкую температуру. Если температура окружающей среды падает ниже 2° С, животные начинают активно вырабатывать тепло, поддерживая температуру тела между двумя и пятью градусами, чтобы не промерзнуть. В сильный мороз они могут даже проснуться. Механизмы, погружающие животное в спячку, регулируются температурой, длиной светового дня и доступностью пищи – сокращение этих параметров сигнализирует о приближении зимы. Весной животное выходит из спячки стремительно, поэтому внутренняя температура может в течение полутора часов подскочить на 30° С. Быстрому пробуждению способствуют гормоны, активирующие метаболизм в буром жире, который и согревает тело зверька.