Позднее в русских официальных документах баранки и крендели стояли рядом, так как выражали близкие понятия. Вот, к примеру, одно из первых упоминаний баранок в книгах

[44]:

К началу XX века хлебный ассортимент России весьма велик. В 1910–1914 годах основными сортами были: французская булка (65 %), булочная мелочь (1 %), весовой ситный (12 %), московские калачи (10 %), баранки (8 %), сдоба и сухари (2,5 %), мучные кондитерские изделия (0,5 %), парижские, берлинские и другие (2 %). Всего – 300 наименований.

Но, похоже, самая интересная интрига, описанная в нашей кулинарной литературе, связана с сайками. Все настолько были поглощены сюжетом Гиляровского

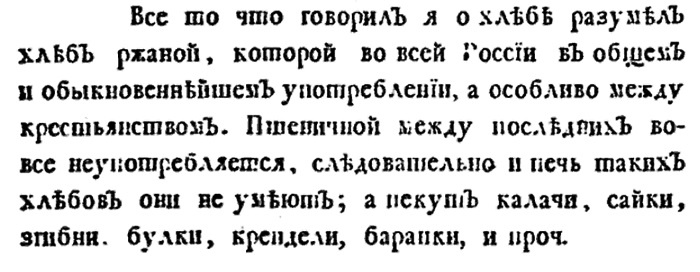

[45] о запеченном в сайке таракане, который способствовал появлению саек с изюмом, что так и не поинтересовались: когда же эти сайки у нас появились? Не те филипповские, с изюмом, а самые обычные. Вот, скажем, читаем у В. Похлебкина: «Белый хлеб, пшеничный, фактически не был распространен в России до начала XX века. Его ели изредка и в основном зажиточные слои населения в городах… Местными разновидностями белого хлеба были московские сайки и калачи, смоленские крендели, валдайские баранки и т. п.» Между тем, рецепты саек массово встречаются в кулинарной литературе еще в середине XIX века. Вот, скажем, у Герасима Степанова:

А самое раннее литературное упоминание о сайках мы встретили в уже знакомой нам книге – «Словаре кандиторском, приспешничем, дистиллаторском …», изданным Василием Левшиным в 1795–1797 годах:

Ему вторит русский историк А.Терещенко (“Быт русского народа», 1848 г.):

Поэтому мы склонны доверять версии о том, что сайки появились на Руси где-то в конце XVII – начале XVIII века от новгородских купцов, принесших рецепт из Прибалтики: в эстонском языке «sai» – белый хлеб. Просто тогда и Эстляндия являлась заграницей, откуда было любопытно перенимать кулинарные новинки. Вы спросите: что ж, кроме Прибалтики негде было учиться гастрономии? А как же Европа, Франция? Но ведь, примерно в этот период в Россию пришло «чухонское» масло, именно то сливочное масло, которое мы знаем сегодня (до этого в кулинарии использовалось перетопленное коровье, порой прогорклое).

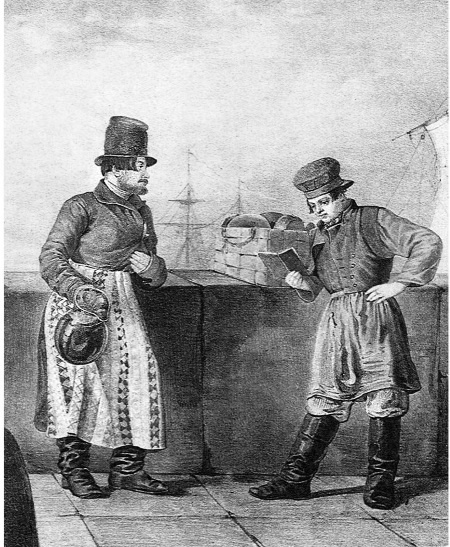

Продавец хлеба. Гравюра XIX в.

Надо ли говорить, что без него ни о какой современной (не сегодняшней, той еще – XVIII века) кулинарии не могло быть и речи. И это, несомненно, имело для русской кухни гораздо большее значение, чем случаем прославившиеся сайки.

Сарацинское пшено и смоленские крупы

Сколько всего перемешалось в названии этой главы – пшено, крупа, каша… Попытаемся запутать вас еще больше. Сарацинское пшено в русской терминологии – это рис. Смоленские крупы – это и особым образом обработанная гречка, и манка. «Что же у этих продуктов общее, кроме того, что все это – крупы?» – спросите вы. А общее все-таки есть, и в нем парадоксальным образом смешались история, география и языкознание.

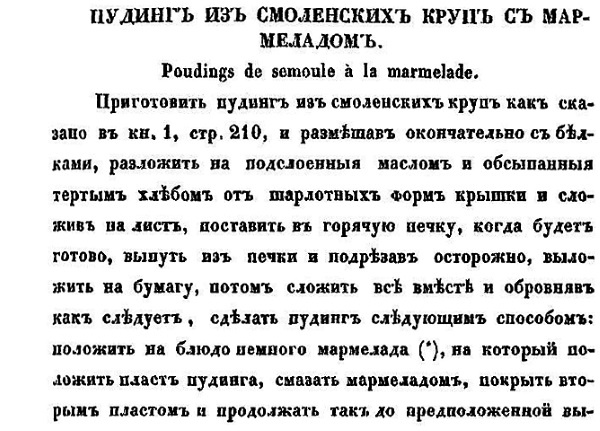

В качестве отправной точки приведем один рецепт, попавшийся нам в «Альманахе гастрономов» (1852) Игнатия Радецкого:

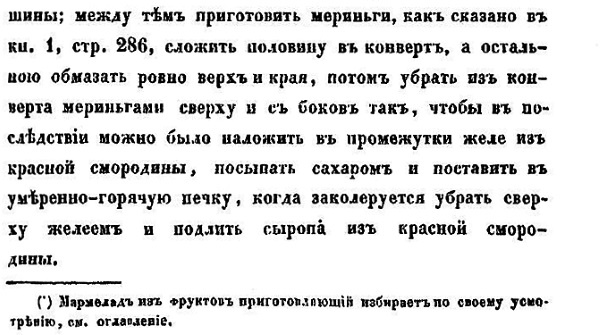

Звучит аппетитно даже сегодня. Но вот вопрос: что, собственно, имел в виду И. Радецкий под термином «смоленские крупы»? Изучение толкового словаря и поиск в

Интернете приводят к разным результатам, но в большинстве случаев говорится о какой-то разновидности гречки, технология приготовления которой уже утрачена.

Вместе с тем, исходя из логики рецепта, понятно, что такое изящное блюдо вряд ли могло быть приготовлено из гречки. Что-то заставляет нас думать, что в данном рецепте под термином «смоленские крупы» автор подразумевал не ее. Давайте посмотрим на французский перевод (размещен под названием рецепта). Поклонник европейской кухни И. Радецкий сам привел иноязычный вариант – «semoule». А это, как известно, во многих романских языках означает совершенно определенную вещь – манку, мелко размолотую пшеничную крупу.

То есть в данном случае смоленская крупа – это знакомая нам всем манка (пшеничная крупа крепких сортов не очень мелкого – в современном понимании – помола). Именно как «манная крупа» и переводятся на русский французское «semoule» и итальянское «semolina».

Вот что пишут об этом Е.Авдеева и Н.Маслов в «Поваренной книге русской опытной хозяйки» (1911 г.): «Так называемая смоленская или манная крупа, из которой приготовляются все роды нежной молочной каши, и между прочим, знаменитая «гурьевская каша». Крупа эта очень мелкая; если она вполне хорошего качества, то должна быть не желтоватого, а белаго цвета и свободна от мучнистых частиц»

[46].