Каменистую почву Ситхи и песчаную острова королевы Шарлотты удобряли тогда под картофель водорослями. Культура давала там урожай «сам-10». Картофель был первой мучной пищей индейцев, обитающих в пределах русской Америки, которые питались до того «одною рыбою, да морскою капустою».

Впрочем, не следует воспринимать все это как победное шествие картофеля по стране. Лишь с тридцатых – сороковых годов XIX века началось постепенное превращение картофеля в полевую культуру, когда его разведение стало отраслью сельского хозяйства. Процесс этот был нелегким, поскольку, по случайному совпадению, за массовым появлением в России картофеля в 1830-х годах последовала эпидемия холеры, и вокруг него возникли всяческие суеверия.

Для правительства Николая I стимулом к продвижению картофеля в стране стали неурожайные годы (конец тридцатых-начало сороковых), вызвавшие нехватку продовольствия и неслыханный рост цен на хлеб. Министерство государственных имуществ, обращая внимание «на все вообще способы, коими можно было бы отвратить на будущее время последствия сего бедствия», признало одним из таковых способов посадку картофеля. В августе 1840 года царь высочайше повелел увеличить разведение картофеля в казенных селениях. В соответствии с его указанием, правительство распорядилось произвести на землях государственных крестьян обязательную общественную запашку, а если это невозможно, «посадку картофеля делать при волостном правлении хоть на одной десятине»

[108]. При этом в качестве поощрения предусматривалось назначать «за успехи в разведении онаго как денежные, так и другие награды и знаки отличия, для крестьян установленные».

Неожиданным ответом на намерения правительства стал мощный народный протест. В одном только Челябинском уезде взбунтовались сорок тысяч государственных крестьян. В советской историографии преобладает мнение, будто «картофельная кампания потерпела крах в немалой степени из-за того, что правительство хотело решить столь важный вопрос насильственными мерами»

[109]. На самом деле это был один из немногих эпизодов, когда власти искренне пытались помочь народу и не ожидали такой негативной реакции. «С первого взгляда, – писал спустя сорок лет историк А. А. Андриевский, – непонятно, почему такая мера, как разведение картофеля, очевидно клонившаяся «ко благу» крестьянства, могла породить в его среде какие-либо недоразумения»

[110].

Конечно, вряд ли виной тому только картофель. Еще с 1830-х годов Россия находилась в состоянии социально-экономического кризиса и политической нестабильности. Ответом властей на этот вызов явилась осуществленная в 1837–1841 годах реформа управления государственными крестьянами, которая, впрочем, как и всегда в нашей истории, ничего хорошего крестьянам не принесла.

Крестьянская масса приняла в штыки новый порядок управления деревней. Что в целом неудивительно – российская бюрократия и тогда умела обернуть любой закон в свою пользу. Как сейчас говорят, взяткоемкость нового проекта ее вполне устроила и вдохновила на неустанную работу. Впрочем, на этот раз сорвалось – сопровождавшаяся безграничными поборами и насилием со стороны вновь назначенных местных начальников реформа вызвала всеобщее негодование. А тут еще, как назло, неурожай 1839–1840 годов. В общем, с картофелем власти хотели как лучше (и народ, мол, накормим, да и страсти, глядишь, улягутся), но, видно, не судьба была.

Административный напор решили даже немного ограничить. Так, указом от 15 февраля 1843 года велено «в губерниях, где на душу приходилось по четверику (и более) картофеля, общественные картофельные пашни уничтожить, а в южных краях империи обратить их под засев турецкою пшеницею». Между прочим, одной из статей этого указа рекомендовалась постройка заводов по производству крахмала и картофельной патоки. Во многих губерниях картофель стали даже пускать на корм для скота.

В целом, следует признать, что до конца века картофель не превратился во «второй хлеб», как об этом говорили в советские времена. По сведениям Л. В. Милова, в период с 1851 по 1860 год посевы картофеля на душу населения, по сравнению с посевами зерновых, были: в Вологодской губернии – меньше в 23 раза, во Владимирской – в 18 раз, в Рязанской – в 17 раз. Поэтому даже в конце XIX века он не вошел в число важнейших культур. В 1875 году под него отводилось лишь 1,5 % посевной площади.

Картофельные блины

Что нужно:

100 г сливочного масла 6 яиц 200 г натертого сырого картофеля 1 ст. ложка муки 1 стакан молока

Что делать:

Отделить желтки от белков. Натереть на мелкой терке картофель. Взбить белки. Масло слегка растопить и по одному вмешать желтки.

Добавить картофель, муку, перемешать и постепенно влить молоко, постоянно помешивая.

Ввести белки, перемешать и выпекать блин на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Блины подавать горячими со сметаной.

Те́льное, рыбное, уникальное

Традиционный взгляд на русскую средневековую кухню приводит, порой, к серьезным ошибкам в понимании этого явления. Задумаемся, к примеру: какие блюда преобладали тогда? Наиболее простой ответ: жареные, вареные – будет не совсем правильным. Понятно, что типовая технология тепловой обработки мяса и рыбы применялась чаще. Но издавна на Руси практиковался и более сложный способ их приготовления. И именно он вполне может претендовать на статус национального, с точки зрения и технологии, и яркости, неповторимости конечного блюда. Речь идет о те́льном.

Сразу обратим ваше внимание на ударение: несмотря на привычное для русского языка в подобных формах ударение на второй слог, здесь все наоборот. Это – те́льное, а не тельно́е, от слова «тело». Рыбье тело, тушка, мясистая часть. Эта форма возобладала в языковой норме с конца XIX века (ранее ударение зачастую ставилось на второй слог).

Рыбный ассортимент на Руси был чрезвычайно разнообразен. В раннем средневековье именно рыба, а не мясо являлась сердцевиной русского меню, если оставить в стороне овощи и крупы, которые успешно сочетались как с тем, так и с другим. Впрочем, в ту эпоху основой рациона всегда оставались зерновые, каши, а любая рыба и мясо были лишь удачным дополнением к ним. Удачным – не потому, что гармонично дополняли вкус каш, а из-за того, что попадали на стол «по особой удаче».

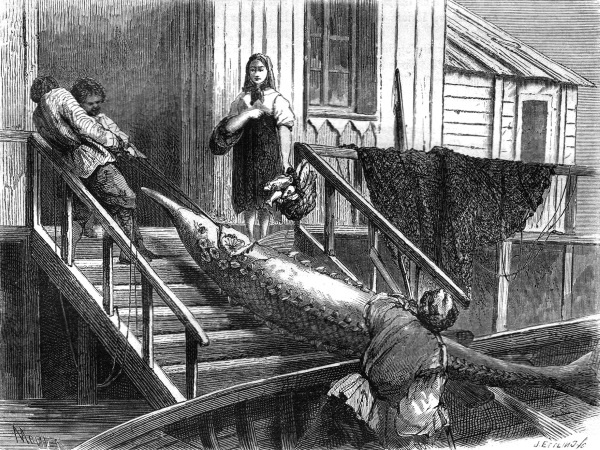

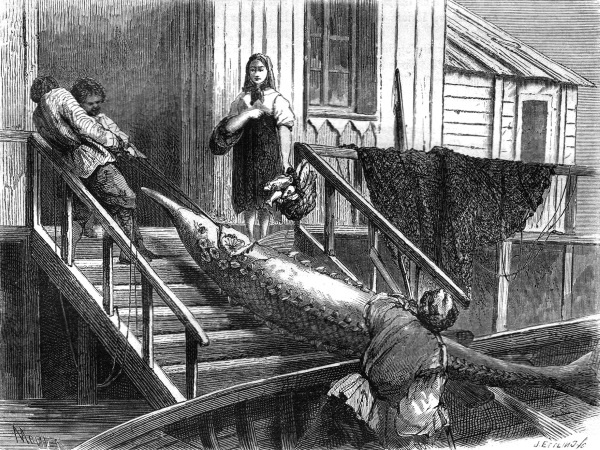

Огромный осетр, выловленный в Волге. Гравюра XIX в.