Третьим городом, связанным с пастилой, был Белев. Именно здесь, в Тульской губернии, в конце XIX века было налажено массовое производство этого лакомства.

Считается, местный рецепт изобрел купец Амвросий Прохоров в 1888 году. Через несколько лет прохоровская яблочная пастила, названная белевской, завоевала свою первую медаль на Санкт-Петербургской выставке садоводства. Продукцию купца стали охотно покупать во многих городах России. Практически до 1917 года она продавалась в крупных российских городах и шла на экспорт. Белевская пастила даже была представлена на всемирной выставке в Париже.

Взбивание яблочного пюре с белками

Но, конечно, ни белевская, ни ржевская не могли соревноваться в древности с коломенской пастилой. Ведь, даже ее взбитая яичная версия достаточно стара.

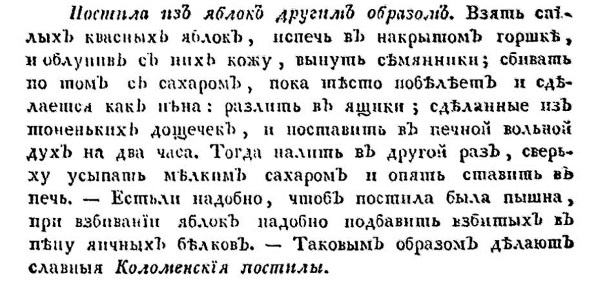

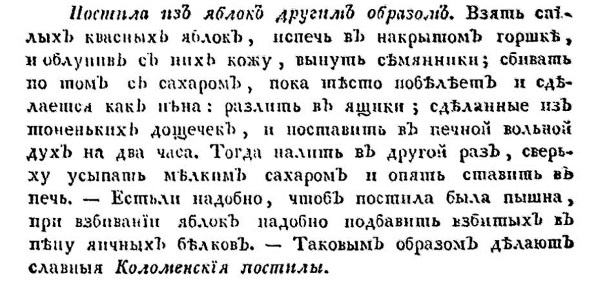

Решив выяснить, когда пастила появилась в русских книгах, мы проштудировали немало кулинарных изданий XVIII века. И наткнулись на неожиданную находку. «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский», изданный Василием Левшиным в 1795–1797 годах, детально описывает и тот, и другой рецепты. Вот старинный, традиционный:

А вот и «модернистский». В конце – обратите внимание – употребляется термин «Коломенская пастила»:

Как видите, для Левшина Коломенская пастила – своего рода достопримечательность, не требующая особых объяснений. То есть в последние годы XVIII века она уже была известным в России брендом. Или, как сегодня сказали бы, местным специалитетом. Вот почему не только древние левашники, но и более «юную» коломенскую пастилу, вполне можно рассматривать как наше историческое национальное кулинарное наследие.

Сливовая пастила

Духовку разогреть до температуры 120–130 градусов. Спелую сливу сложить в керамическую глубокую посуду с крышкой и поставить в духовку. Испечь до готовности и протереть через сито. Взвесить полученное пюре и положить равное количество мелкого сахара. Перемешать и поставить на средний огонь. Довести до закипания, убавить огонь и варить до загустения и прозрачности. Время приготовления зависит от объема.

Переложить в форму и поставить в прохладное место на неделю.

Затем пастилу обсыпать сахаром и поставить в духовку, нагретую до 100 градусов на 1 час.

Достать, охладить, разрезать на брусочки. Пастила может храниться долгое время.

Пирожное «Картошка»: загадки истории

Пирожное «Картошка» – одно из знаковых блюд советской кухни. Подавали его и в ресторанах, и в студенческих столовых, да и за домашним столом оно – частый гость. Что, в общем, неудивительно. Нетрудоемкий рецепт позволяет с пользой утилизировать обрезки от тортов, сухое печенье, сухари и добиться при этом (при помощи масла, сгущенки и какао) очень приятного и запоминающегося вкуса. Который для многих сегодня – вкус детства…

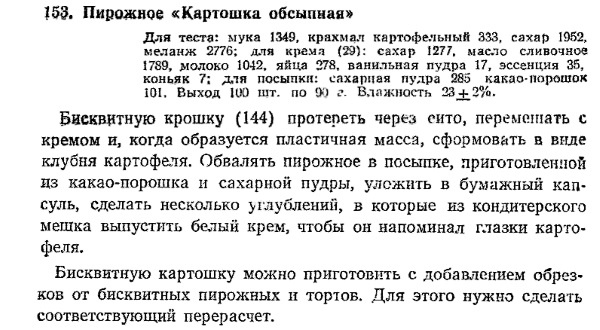

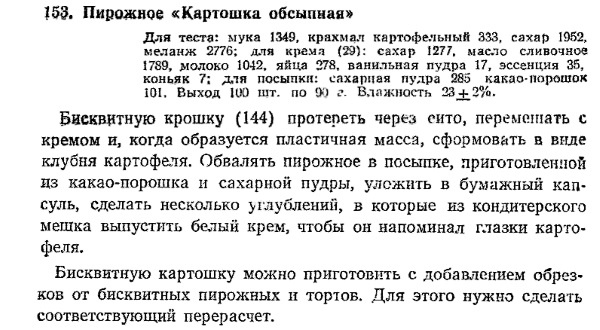

Классический советский рецепт «Картошки» можно найти в известной книге

[219] серии «Библиотека повара» (издававшейся во второй половине 1950-х годов):

И здесь следует отметить, что в общепите этот десерт ценился за еще одно незаменимое качество. «Рецептуры на пирожное и торты даны без обрезков. Из обрезков, которые получаются в процессе работы, нужно приготовлять другие виды изделий: пирожные (картошка и любительское), детские батоны, крошку для посыпки – и этими изделиями компенсировать вес и количество выходов», – писал автор многих советских «кондитерских» книг Роберт Петрович Кенгис

[220]. Так что широкому распространению этого десерта мы обязаны обычной экономии и контролю за выходом продукции, практиковавшемуся в столовых при СССР.

На домашней же кухне никаких обрезков и крошек, конечно, не было, поэтому готовили из песочного печенья «Юбилейное» или ванильных сухарей. Рецепты ходили из рук в руки, у каждой хозяйки, как всегда, был свой, лучший. Например, такой:

«Для пирожных нужно: 700–800 гр. печенья «Юбилейное», 200 гр. сливочного свежайшего масла, 1 банка сгущенного молока (сделанного по ГОСТу!), 3 ст. ложки коньяка, водки или ликера, какао-порошок, сухофрукты, грецкие орехи – по вкусу.

Заранее достать из холодильника сливочное масло, чтобы оно согрелось и стало мягким. Печенье прокрутить через мясорубку с мелкой решеткой или измельчить в блендере.

Руками перемешать печенье с маслом до состояния крошки. Медленно, небольшими порциями влить сгущенку, добавить спиртное, сухофрукты и орехи. Все очень тщательно вымешать до однородного состояния. Тесто должно быть влажным, не сухим. Вылепить пирожные-картошки и обвалять их в порошке какао. Выкладывать на блюдо не очень плотно друг к другу, иначе слипнутся. Отправить в холодильник, лучше на ночь. Подавать охлажденными с горячим чаем, кофе или чашечкой какао.»

Действительно, блюдо это при СССР было общеизвестным. Но давайте разберемся: откуда все-таки взялся этот чрезвычайно удачный рецепт? Ведь такие блюда редко возникают «из ничего». Наверняка у него были какие-то предшественники в русской кухне.

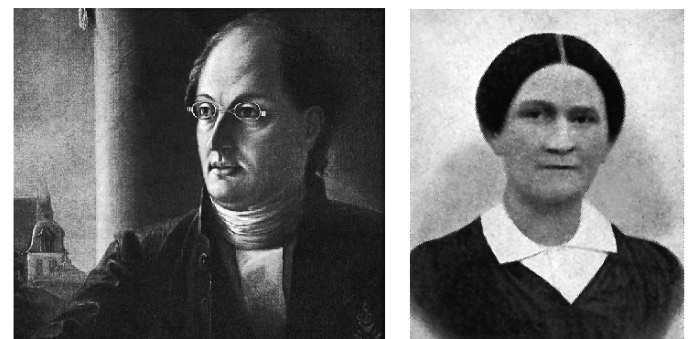

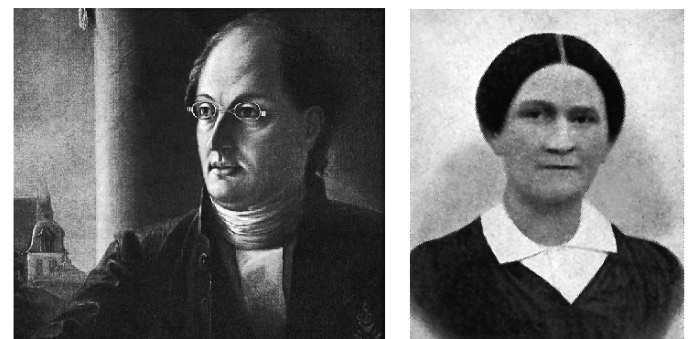

Сегодня рядом с упоминанием рецепта «картошки» часто можно встретить так называемое «пирожное Рунеберга». При этом всерьез утверждается, что нашу «картошку» изобрел именно он – финский поэт, писатель и журналист Йохан Людвиг Рунеберг (1804–1877 гг.).

Йохан Рунеберг и его жена Фредрика

Часть источников приписывает авторство ему, часть – его жене Фредрике, а некоторые предполагают, что сам поэт «подсмотрел» рецепт у повара, работавшего в городе Порвоо. Действительно, в выпущенной в 1850-х годах Фредрикой Рунеберг книге содержится похожий рецепт печенья. Однако, по мнению историков, он повторяет вариант, изначально (в 1840 г.) опубликованный кондитером Ларсом Хенриком Астениусом.