Но мы не случайно сказали о «советском» характере этого лакомства. Ведь именно при СССР это блюдо перешло из «второсортного» (связанного со спасением залежавшихся десертов) в разряд самостоятельного и очень популярного. Недаром Р. Кенгис пишет о том, что делается «картошка» «из обрезков, которые получаются в процессе работы». Ведь именно в общепите эта проблема встала во весь рост. Вспомните: каждый грамм при СССР подлежал учету и контролю. Оттого мы и видим в том советском рецепте фразу: «для этого нужно сделать соответствующий перерасчет». Так что «картошка» – истинное спасение для поваров всех столовых и ресторанов 1930—1980-х годов.

Но все-таки это блюдо далеко выходит за границы общепита. И советское оно еще по одной причине: из-за хронического недостатка продуктов, дефицита, а порой – голода и лишений. В этой связи пирожное «картошка» – несомненный спутник советской кулинарии. Воспоминания супруги Бориса Пастернака – Зинаиды Николаевны, относящиеся к осени 1941 года, ярко иллюстрируют это. К празднику 7 ноября она умудрилась… напечь пирожных!

«У меня в наличии была только ржаная мука, и я всю ночь делала с ней всякие пробы. Наконец я ее пережарила на сковородке, растолкла, прибавила туда яиц, меду и белого вина, и получилось вкусное пирожное «картошка»

[224].

Застольная радость выпечки

Русские праздники – всегда были удивительным сочетанием душевного подъема с простыми застольными удовольствиями. Просто угощенье всегда рассматривалось нашими предками как непременная часть любого торжества. И заглянув в нашу седую старину, мы порой встретим на удивление близкие нам сегодня картины.

«Охоч до праздников русский народ, и в эти две недели от Рождества вплоть до Крещения никто уже не возьмется ни за какую работу. Для большинства людей пришли колядки – блины да ладки (оладьи)»

[225], – наступала пора взаимных угощений, веселья и радости.

Если с чем и согласится в этой цитате из книги 1899 года наш современник, так это насчет работы. Похоже, что многословные споры министров и депутатов, – много это или мало 10 дней новогодних праздников, – давным-давно были решены нашими предками. Традиция длительного неторопливого празднования и взаимного угощенья на Рождество была на Руси незыблема. Вот как описывал старинное русское хлебосольство историк А.Терещенко (1846 год):

Начиная с 1700 года благодаря указу Петра I (решившего ввести в России григорианский календарь) Рождество фактически слилось с празднованием Нового года. «Колядки», «колядовать» – все мы помним об этом еще древнеязыческом обычае. Но, конечно, на памяти современных людей колядки – это рождественские песни, это стучащиеся в дверь дети, надеющиеся получить конфеты и сладости. Впрочем, не спешите. Не все так просто. Колядки – это еще и очень простое невзыскательное кушанье, издавна выпекаемое к празднику. Сегодня оно почти забыто, но еще 200–300 лет назад его знали все. «Колядки», «калитки» или «преснушки» – род пирожков из пресного ржаного теста.

Для теста берут одну ржаную муку, или пополам с пшеничной, 2 стакана муки, 1 стакан жидкости (вода, молоко, простокваша), соль на кончике ножа. Замесить тесто и оставить на 20–30 мин «отдохнуть», прикрыв салфеткой, чтобы не обветрилось. Потом раскатать тесто в жгут, нарезать на равные части, скатать шарики и раскатать из них тонкие лепешки, придать им круглую или овальную форму. Положить начинку и защипить или загнуть края. Начинка может быть из ягод: стакан ягод (черника, земляника, малина и т. д), 2 ст. л сахара, а также картофеля, моркови, творога, сыра или брынзы, грибов, каши. «Колядки» выпекают при температуре 200–220. Готовые горячие пирожки смазывают растопленным маслом.

И если «колядки» и «калитки» более или менее известны, то «преснушки» – вообще для многих пустой звук. Упоминается о том, что они готовились в Ярославской губернии, например, в книге «Этнографический сборник, издаваемый Русским географическим обществом» (СПб, 1853. Вып. 1, с.78):

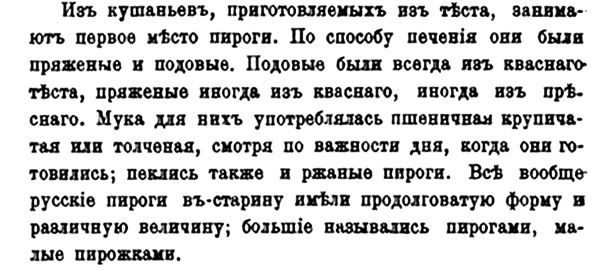

Вообще, блюда из теста – наиболее характерны для нашей исторической кулинарии. И, прежде всего, праздничной, парадной. Пожалуй, ни один русский историк не останавливался столь подробно на описании нашей старинной кухни, как Николай Костомаров. В своем «Очерке домашней жизни русского народа в XVI и XVII столетиях» (1887) он дал на редкость детальные характеристики блюд нашей кулинарии, способов приготовления и обработки продуктов. О пирогах там – целый раздел:

Слово «пряженый» незнакомо нынешнему читателю. Между тем лет 150–200 назад оно было вполне употребимым. Читаем, к примеру, «Словарь Академии Российской». Так вот, «пряженый – приготовленный посредством пряжения (жарения) в масле»

[226].

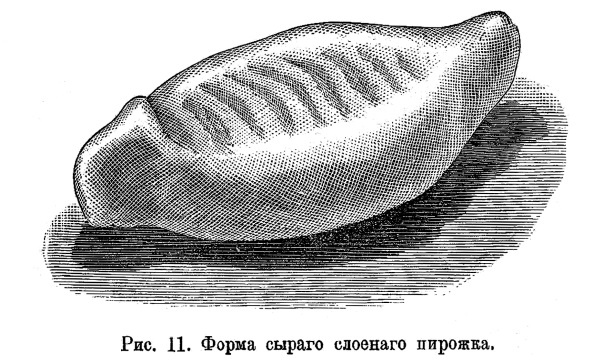

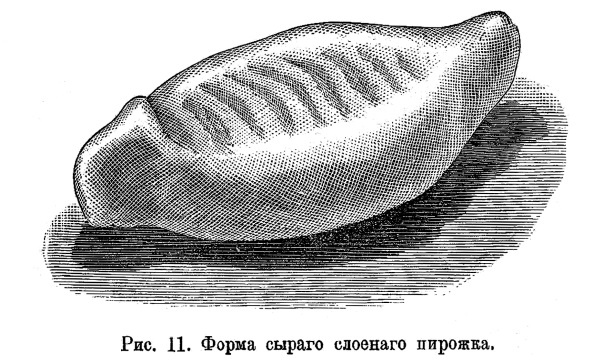

Иллюстрация из журнала «Наша пища». Декабрь 1893 г.

Праздничные пироги – одна из лучших традиций нашей кухни. Традиций очень давних, теряющихся в веках. Особенно много выпечки приурочивалось к церковным годовым праздникам.

Причем, выпечка – предмет, очень связанный с областями России. Проще говоря, в каждой губернии – свои пироги. В Костромской – преженики, преженцы, для которых замешивали густую опару на дрожжах из пшеничной муки на молоке и яйцах. Их начиняли, «чинили», изюмом, рисом, рябой, яйцами и жарили в виде пирожков. Пекли пресное печенье в виде круглого кренделя – витушка, куличка, шишуля, гогуля, свертыш. Из жгутов пресного теста – печенье в виде спирали, бантов, восьмерок.