Читатель вправе спросить: «Вы что же, пытаетесь развенчать нашу печь, истинно русское и уникальное изобретение, основу всей русской кухни?» И да, и нет. Просто жизнь была несколько сложнее, чем описывается в устоявшихся и привычных со школы схемах. И в этой жизни русская печка являлась обычным приспособлением, очень полезным в быту и в кулинарии. Только на протяжении многих веков она ничем особенным не отличалась от зарубежных аналогов, и круг ее кулинарных возможностей был значительно у´же, чем приписываемый ей сегодня. Эти «фантазии» сродни современным изображениям былинных богатырей X–XII веков, возлежащих на русской печи, которой, как мы выяснили выше, тогда просто не существовало.

Впрочем, и кулинарный «золотой век» русской печи также был недолог. Лишь на протяжении трех столетий достигнутое к тому времени совершенство ее конструкции позволяло максимально использовать печь в гастрономической практике, которая в дальнейшем естественным образом вытеснила ее на «обочину». Однако русская печь навсегда осталась уникальным историческим свидетельством смекалки и изобретательности русского народа, незаменимым в крестьянском быту приспособлением. Правда, периодически вызывающим некие «фантомные боли» в связи с утраченной национальной традицией и потерянной русской кухней.

«Поелику много охотников до верхней корки хлеба…»

Русский хлеб – не просто продукт питания. Пожалуй, нигде в мире нет такого сакрального отношения к хлебу, как в России. Это трудно объяснить. Первое, что приходит в голову – уважение к нему, как продукту, спасавшему в самый лютый голод, в тяжелые времена. Правда, эти тяжелые времена бывали практически у всех народов, описаниями голода и мора полны европейские хроники раннего Средневековья – и что? Хлеб там никто не превозносит, не обожествляет… Вспомним также, что одним из первых в случае бескормицы пропадает именно он. Кое-как спасаются еще травой, кореньями, которые в принципе и могли бы рассматриваться в качестве «палочки-выручалочки». Ан нет, у нас главный продукт – хлеб.

Тут, как часто бывает в истории, произошла определенная подмена понятий. Дело в том, что хлеб, жито

[31] (в древнеславянской лексике) – это блюдо, приготовляемое из самых разных ингредиентов. Понятно, что все они зерновые – рожь, пшеница, овес, полба, ячмень и так далее. Наверное, эти злаки и являлись продуктами-спасителями в любой ситуации, и, прежде всего, в повседневном питании. Не в голод и холод, а каждый божий день злаки, зерновые и крупяные блюда спасали крестьянина. Именно они и составляли основу рациона, где мясо было лишь украшением стола, редким гостем на крестьянской пирушке. Овощи и корнеплоды с огорода – тоже «та еще» помощь, не сравнить их по калорийности с кашами и печеным тестом. Здесь и обнаруживается отличие, скажем, от европейцев, в рационе которых незерновых культур было гораздо больше в силу хотя бы мягкого климата. Не говоря уже о развитом в Европе мясном и молочном животноводстве (даже в ранние Средние века, когда большинство русских поселений располагались среди непролазных лесов по берегам рек).

Вот почему хлебный стол на Руси – всегда первый, главный. Оттого и названий хлеба и изделий из него у нас – великое множество даже в «общеупотребительной» кухне. А если заглянуть в локальные, региональные названия – их и вовсе не счесть! И все-таки попробуем разобраться, с чего это все началось, откуда в России появились «хлебные» слова, и как вообще развивалась «хлебная тема» в нашей стране.

А тема эта настолько заезжена еще официальной советской пропагандой, что даже В. Похлебкин не смог остаться в стороне от ссылок на полезный, народный (и разве что не партийный) характер питания наших соотечественников в древности. В действительности с хлебом у нас все было весьма неоднозначно. Начнем с того, чем мы отличаемся от Запада: кислый дрожжевой хлеб, созревающий пару дней, являлся «визитной карточкой» русской кухни до конца XVIII века.

С принятием в 988 г. христианства на Руси дрожжевому хлебу стали придавать большее, чем раньше, значение, что было обусловлено богослужебной практикой, принятой на православном Востоке. Из Ви зантии в русское православие перешел обычай использовать квасной, или кислый, хлеб для совершения таинства Евхаристии.

Кстати, это не просто некий незначительный факт из церковной жизни. «Хлебная» проблема являлась одной из самых горячих, порождала ожесточенные споры в религиозной среде той эпохи. Она даже послужила неким формальным поводом к расколу римской и византийской (католической и православной) церкви, который давно уже вызревал и совершился в ходе Вселенского собора 1054 года. Среди прочих догматических разногласий вопрос о хлебе встал тогда в полный рост. Дело в том, что греческая христианская церковь традиционно использовала для причастия хлеб кислый, квасной. Для этого были свои причины – ведь даже в библейских источниках

[32] он назывался «artos», что означало пшеничный хлеб, поднявшийся на закваске. В отличие от них, латиняне отстаивали необходимость применения в обряде пресного хлеба, или, как это называлось в русской религиозной традиции, «опресноков», обосновывая это тем, что воплощение Христа было свободно от повреждения первородным грехом, то есть, от закваски порока и греховности. Основывалось такое сравнение греха с закваской на цитате из апостола Матфея: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».

Понятно, что такие аргументы, скорее, были плодом изощренного ума, чем диктовались заботой о душе человеческой. Но одна скрытая предпосылка оставалась неизменной: использование квасного хлеба в Евхаристии являлось гарантией истинного православия. Христианство на Руси, впитавшее византийскую традицию, с самого начала придерживалось именно этой «хлебной» традиции. Что, в общем, объяснимо – кислый хлеб и составлял основу питания наших предков.

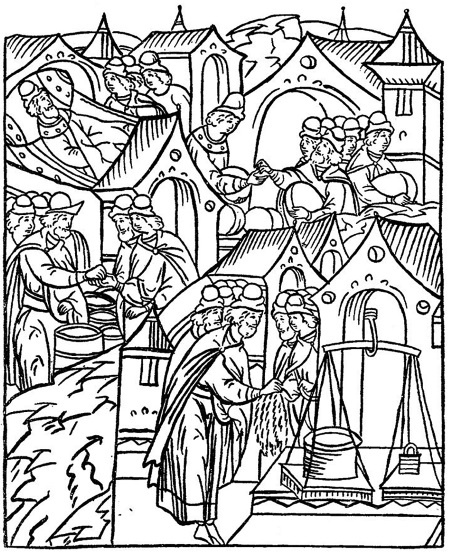

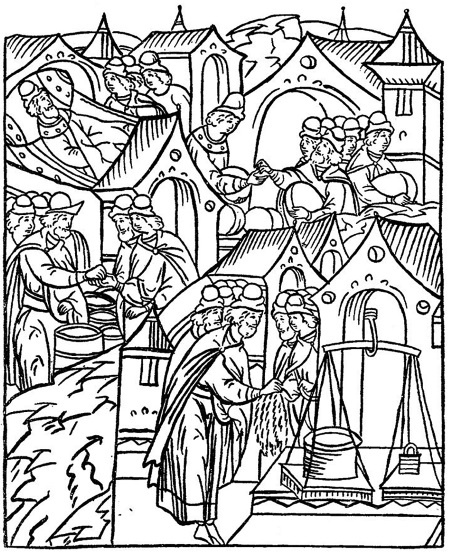

Продажа хлеба и меда в Новгороде. Древнерусская миниатюра

Действительно, многие рецепты выпечки хлеба были заимствованы мирской об щерусской кухней из монастырей, где монахи в качестве дрожжей ис пользовали квас. Об этом говорится в житии преподобного Феодо сия (1031–1091), игумена Печерского монастыря, который не раз сам молол жито для хлеба, вместе с пекарями месил тесто и выпекал ржаной хлеб. В начале XII века другой насельник той же обители, преподобный Прохор, первым стал печь хлеб из лебеды, а когда случил ся на Руси голод, кормил им нуждающихся. Пшеничный хлеб упоми нается в произведении XIII века – «Слове», или «Молении Даниила Заточника»: «…пшеница бо, много мучима, чист хлеб являет». Извест но также, что преподобный Сергий Радонежский, будучи игуменом Троицкого монастыря (в последующем – Свято-Троицкой и Троице-Сергиевой лавры) в XIV веке, размалывал зерна на ручных жерновах и выпекал хлеб

[33].