Таким образом, вопрос о церкви, проповедующей людям милость Божью, о священнослужителях, чьи ритуальные действия являлись связующим звеном между группой верующих и Богом, не стоял. Символически верным было то, что во время коллективной молитвы руководитель — имам (которым мог быть любой из верующих) — выполнял те же действия, что и все остальные, выделяясь лишь местонахождением впереди толпы, подражавшей его движениям. При отрицании арабизма как основы ислама не могло быть речи об избранном народе. Несмотря на то что мусульмане стояли обособленно на фоне других конфессий, их отличительной чертой было лишь то, что они предпочитали повиноваться Богу (т. е. исполнять тот же долг, что и представители других религий) индивидуально.

Но в той мере, в какой ислам направлял жизнь общества в целом, подобные настроения имели последствия, выходившие за рамки организации самого культа. Закон шариата не признавал наследуемую классовую структуру, поскольку все мусульмане равны перед Богом, и единственное правомерное различие между ними — это степень их набожности. Не мог он признать и территориальных различий, к которым привыкли мы, люди XX века, когда национальность определяет политические права и обязанности человека: в исламе его единственными правами и обязанностями были те, что дал ему Бог, и у всех они были одинаковые. На самом деле шариат не признавал даже государство, строго говоря, организацию, отвечающую за удовлетворение коллективных потребностей, так как любая коллективная потребность являлась либо вопросом исполнения воли Бога, либо недозволенным легкомыслием. Но, если это был вопрос исполнения воли Бога, тогда эта обязанность возлагалась на каждого в отдельности, по крайней мере теоретически. Не могло быть никакой коллективной ограниченной ответственности, благодаря которой отдельный человек имел возможность уклониться от исполнения своего долга. Вкратце ни один человек, учреждение или любого рода объединение людей не имели законных полномочий, которые помогли бы отдельному мусульманину облегчить бремя его личного и всеохватного долга перед Богом.

Мастера фикха

И все же ислам не был общиной отшельников, не объединенных институтами. Напротив, одно из повелений Аллаха состояло именно в том, что человек должен жить в коллективе, совершать молитву вместе с другими, должен жениться и растить детей, и даже следить за тем, чтобы справедливость торжествовала для всех людей на земле. Суть долга людей перед Богом состояла в том, чтобы быть Его наместниками на земле и помогать восстанавливать надлежащий порядок вещей. Одной из основных обязанностей любого мусульманина, признанной еще со времен приверженцев благочестия, было «сеять добро и запрещать зло», что означало не только взаимные наставления правоверных на путь истинный, но и всеобщую ответственность за соблюдение надлежащего общественного порядка. Шариат не мог игнорировать социальные обязанности, пусть и отказывался санкционировать какую бы то ни было формальную организацию для их выполнения. Таким образом, должен был существовать некий механизм, по которому люди могли, не отказываясь от исполнения личного долга, активно работать над упорядочиванием своего общества и всего мира согласно установленным Богом нормам. Механизм, который мы выявили, был своеобразен и смел.

Наследники приверженцев благочестия, естественно, нашли ответ в общине, которую Мухаммад основал в Медине и которую поддерживали его близкие товарищи, считая Медину своей столицей. Но теперь это уже не было (как во времена Марванидов) вопросом обеспечения политической нормы прежде всего вспомогательными социальными механизмами. Скорее, именно социальный механизм должен был лечь в основу, и любые политические последствия являлись его производными. Отрицание бида, новшеств, было возведено в систему права.

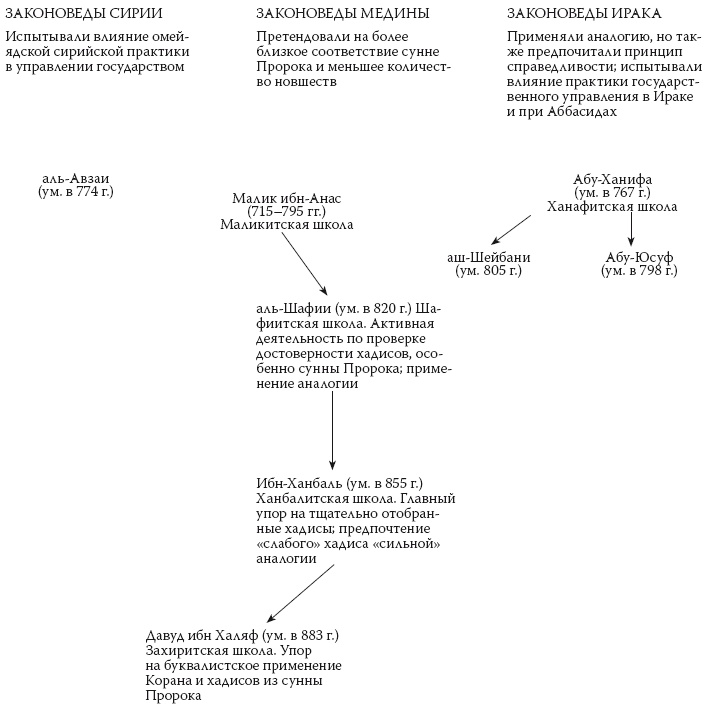

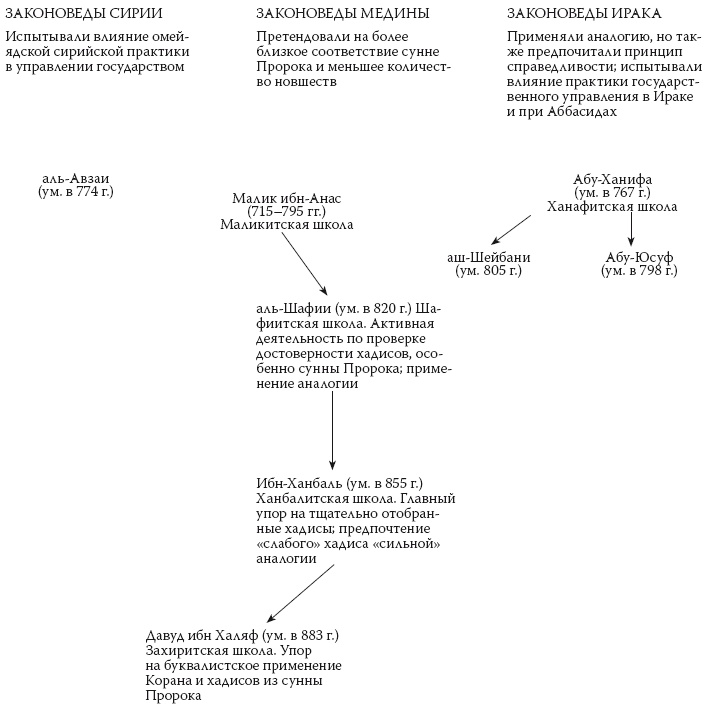

Естественно, что данный идеал воплощался в самом чистом виде именно законоведами Медины. Законоведы каждой провинции сначала отождествляли собственные местные традиции с оригинальным исламом. Аль-Авзаи (ум. в 774 г.), выдающийся правовед Сирии, считал, что оригинальная традиция сохранялась вплоть до 744 г., начала Третьей фитны, и откровенно разрешал споры на основании практики Марванидов. Оппозиционеры не могли смириться с таким подходом. Однако правоведы Куфы, ученики Абу-Ханифы и его товарищей, по-прежнему считали, что оригинальному исламу соответствует куфийская практика. В Медине несколько юристов, самым разумным (или как минимум самым влиятельным) из которых был Малик ибн-Анас (ум. в 795 г.), настаивая, что именно их местная традиция лежит в основе оригинального ислама, сформулировали новую концепцию.

Малик работал над теорией о том, что обычаи, признаваемые благочестивыми старейшинами-ансаритами в городе Пророка, не были испорчены даже безразличными и поздно принявшими ислам Омейядами или племенными порядками городов-гарнизонов. Поэтому мединские традиции восходили не только к первым мусульманам, но к самому Мухаммаду. Малик составил подробный свод правил, Муватта, призванных сохранить это мединское наследие и ставших фундаментальным документом для целой школы правоведов, действовавшей еще при жизни Малика даже в Испании.

С этой целью был создан несколько идеализированный образ Медины. Теоретики шариата трактовали эту общину с позиции религиозных взглядов, которые я обрисовал современными и чрезмерно упрощенными терминами; и трактуемое таким образом мединское общество стало образцом. Изначально в Медине не было ни церкви со священником, ни государства и права в традиционном понимании. Вместо этого был Мухаммад, который демонстрировал веления Аллаха эмпирически, собственными действиями, так как подразумевалось, что он не совершал никаких действий, которые не соответствовали бы этим велениям. Посему первым принципом, которым ранняя Медина снабдила более поздних теоретиков, стала новая основа права. Это было не законодательство методом народного собора и не производные неких общечеловеческих принципов, а, скорее, эмпирические наблюдения за действиями отдельных людей, получивших одобрение Бога. Для Малика значение по-прежнему имело типичное действие, которое признавала Медина; позже даже редкие или почти не замеченные действия могли стать нормативными. Это были либо действия самого Мухаммада, либо те действия других людей, против которых он не возражал; главное — не личность совершившего действие, а факт одобрения поступка

[114].