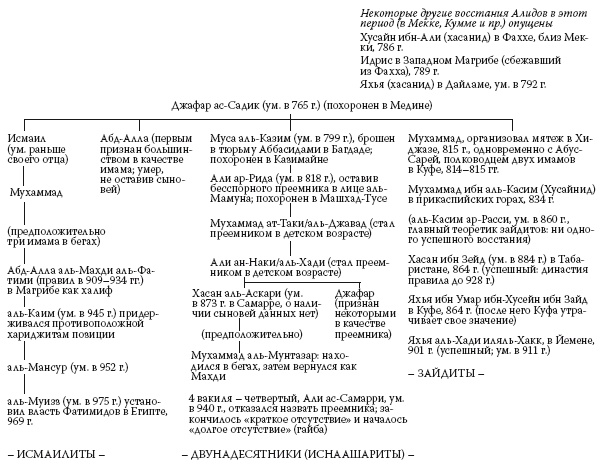

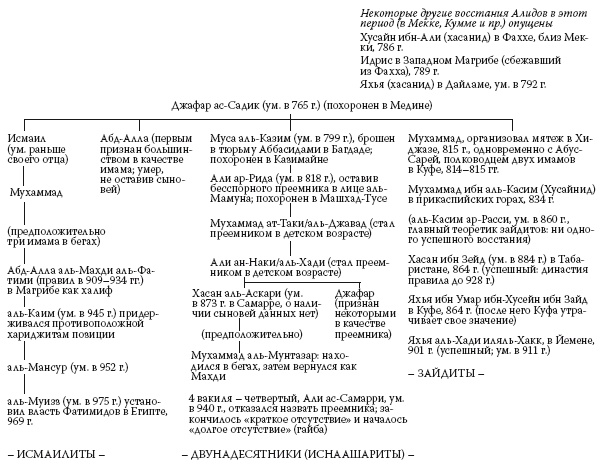

Джафара самого признали преемником его отца почти единодушно; его персонально обучали и относились к нему с почтением, а взгляд секты на имамат еще окончательно не сформировался. Но после его смерти появились вопросы. В какой-то момент он должным образом назначил преемником своего сына Исмаила; по правилу насса, преемства через назначение, этого было бы достаточно, однако Исмаил умер раньше своего отца. Мог ли имам ошибиться в таком критически важном вопросе, как назначение преемника? Если нет, специально ли он, предвидя события, назвал не того человека в попытке защитить истинного наследника от властей, которые смотрели на любого шиитского имама с понятным подозрением, или назначение было просто условным, как в других сферах человеческой деятельности, и при необходимости его можно было заменить на новое? Не достигнув обязательного единодушия в выборе, большинство шиитов обратились к самому старшему из оставшихся сыновей, Абд-Алле, который заявлял, будто Джафар назначил его преемником во вторую очередь. Однако кое-кто возражал, утверждая, что, когда Абд-Алле задавали вопросы, он демонстрировал пробелы в ильме. Было ли это надежной проверкой со стороны рядовых людей? Не прошло и нескольких недель, как смерть Абд-Аллы, не оставившего наследника, казалось, подтвердила сомнения в отношении него. Большинство переключилось на другого сына, Муссу аль-Казима, но община не пришла к единому мнению, были ли он преемником Абд-Аллы или истинным наследником Джафара все это время, поскольку этот вопрос был связан с тем, как следовало понимать ильм имама. Однако многие поддерживали назначение Исмаила и объявили наследником его сына. Они стали исмаилитами. Другие же считали, что единственный истинный имам сам Джафар, живой или мертвый.

Мусса большую часть жизни при Аббасидах провел в тюрьме, и верующие не слишком тревожили его вопросами. После его смерти община приняла его сына Али ар-Рида, хоть и не единогласно. Но сын Али в момент его смерти был еще юношей, а его сын — совсем малышом, неспособным получить от своего отца фамильное знание, по крайней мере обычным путем. Каким образом так получалось, что на этих малолетних сирот смотрели как на обладателей тайного ильма, который Мухаммад доверил Али? Те, кто их признавал — а признавали не все — были вынуждены признать не только авторитетность божественного назначения конкретного лидера в том смысле, в каком высший конституционный обладает авторитетом независимо от принятого решения; им пришлось признать более активное божественное вмешательство как минимум, чтобы защитить имама от фальшивых знаний, когда тот вырастет; и предпочтительно более одухотворенными способами: посредством магической книги, содержавшей все знания и находившейся во владении исключительно имама, или, еще проще, при помощи божественного вдохновения; или даже посредством метафизической сущности имама, в том смысле, что в него вселился особый божественный Свет, в результате чего истина открылась ему в силу его особенной природы.

Наконец, праправнук Джафара, Хасан аль-Аскари, умер, совсем не оставив после себя сыновей (в 873 г.). Большинство считало его брата, враждовавшего с ним, а затем заявившего о своих претензиях на роль имама, неприемлемым. Но к этому моменту стало реальным и необходимым предположение, что Хасан имел сына и сын этот исчез: его скрывали от расправы со стороны Аббасидов. Из уст в уста переходили разнообразные версии, отличавшиеся в деталях, но главным было то, что сын, ради которого предпринимались такие масштабные меры предосторожности, должен быть особенным имамом. Следовательно, именно он, должно быть, являлся Махди, Мухаммадом аль-Мунтазаром, «Мухаммадом ожидаемым». Если не считать Абд-Аллу, он был 12-м имамом, и теперь обнаружились бесчисленные пророчества, предрекавшие величие 12-го. (Поэтому его последователей назвали «двунадесятниками» (араб. Иснашария), признающими только 12 имамов; но в целом они предпочитали называть себя «имамитами».) Считалось, что имам ждет, скрываясь и не умирая, пока не наступит конец света и он вернется и принесет победу своим преданным последователям, а всему миру — истину и справедливость.

Джафариты и зайдиты

Возник обычай, когда каждый имам общался со своими последователями, например, с целью получить пожертвования, которые ему сдавали как имаму, и распределить их на благие дела через вакиля или сафира, личного представителя. (Имам не всегда желал лично становиться объектом пылкого энтузиазма своих приверженцев и в любом случае обычно находился либо в Медине, далеко от Куфы, либо в тюрьме по политическому обвинению — если не был ребенком, которому требовалась опека взрослых.) После появления 12-го имама эту роль последовательно исполняли четыре вакиля в течение определенного срока, и каждый назвал своего преемника, сохраняя, таким образом, преемственность организации и ее финансовой структуры. Но в 940 г. последний из них умер, отказавшись назвать преемника. С тех пор централизованной организации у них больше не было. Тем не менее секта не исчезла; период четырех вакилей назвали «кратким отсутствием (имама)», малой гайбой. По его окончании двунадесятники оказались в ситуации «долгого отсутствия», большой гайбы. Но к тому моменту близилось к распаду и государство Высокого халифата.

Имамов стали наделять космическим достоинством, а их жизнь показывала, насколько трудно исполнять божественную миссию среди неблагодарного человечества. Подобно тому как мусульмане отвернулись от Али и впоследствии он был убит, двунадесятники пришли к мысли, что каждый из имамов, которые ему предшествовали, подвергся преследованиям и казни или как минимум был тайно отравлен злыми и коварными мусульманскими правителями, как Омейядами, так и Аббасидами. Сам Мухаммад изображался молча страдавшим от непонимания и неверия своих самых преданных сторонников и предчувствовавшим страдания своих потомков и их последователей; его дочь Фатима, мать сыновей Али, оплакала те притеснения, которые она и ее дети претерпели от рук жестокого Омара; а Али, слишком справедливый для этого мира, принял мученическую смерть. Истые шииты оплакивали все эти несчастья, но больше всего — убийство сына Али и внука Мухаммада, Хусайна, которого предали его же сторонники и который затем подвергся пытке жаждой в пустыне и был зарезан своими врагами в Карбале.

Будучи меньшинством в мире, где несправедливость процветала, шииты плакали на годовщины всех связанных с ними печальных событий и над могилами своих героев и считали, что их любовь к страдающим имамам поможет им получить прощение за собственные грехи и поучаствовать в финальной победе праведников. Здесь многие отмечают сходство с христианством по многим пунктам, но исторических связей пока отследить не удалось.

Что касается доктрин о праве и общественном строе, шииты мало чем отличались от других религиозных течений. У них был свой, шиитский, шариат (по таким вопросам, как наследование, он более буквально трактовал Коран, чем суннитские школы) и своя приверженность шариату вообще, от которой различные группы в шиизме отклонялись в большей или меньшей степени. Как и сунниты, в доказательстве правильности своих учений они полагались на хадисы; однако они обращались к хадисам от своих имамов и в качестве поручительства в иснаде отдавали предпочтение известным шиитам, в отличие от суннитских иснадов. И все же, за исключением всего, что касается особой роли Али и имамов, их хадисы почти полностью совпадали с хадисами суннитов. Жизнеспособность им придавал особый дух религиозной преданности, дополнявший общепринятый дух шариатизма.