Крестьянин был свободным человеком, и в его власти было повышение степени своей свободы. Но она не могла гарантировать ему особых преимуществ, если только он не обладал особыми талантами. Крестьяне были далеко не дураки и осознавали уготованную им участь. Они питали сдержанное уважение к обычаям, но не были их рабами. Если пристально рассмотреть, как они реагировали на особенно тяжелые кризисы или неожиданные возможности, мы обнаружим, что крестьяне — как и другие слои населения, — как правило, вели себя благоразумно и трезво, руководствуясь доступной им информацией. Например, они быстро реагировали на рыночную конъюнктуру в отношении сельскохозяйственной продукции, если она их касалась. Но они редко находили возможность уклониться от общепринятых процессов, последствия которых могли предсказать. В неконтролируемом открытом обществе те, кто сумел добиться более выгодного положения с помощью военной или какой-то другой карьеры или просто обладал им по праву рождения, получали несоизмеримо большие привилегии при заключении сделок и пользовались ими на свое усмотрение. Причем часто они делали это таким образом, чтобы менее везучие партнеры никак не могли себя защитить. Снова и снова инициативу крестьянина по совершенствованию сельскохозяйственного процесса, которая требовала больше временных затрат и подразумевала больше риска, но обещала больше прибыли, подрывали бессмысленно тяжкие поборы со стороны их получателей. Зачем правящей военной группе, не уверенной в долгосрочности своего пребывания у власти, оставлять в живых курицу, несшую золотые яйца, ведь они все равно скоро лишатся этой курицы.

Позже мы отметим одно следствие такой социальной близорукости: хроническое и нарастающее сокращение природных ресурсов. Другим следствием была постоянная и катастрофическая утрата человеческих ресурсов из-за бедности и опасностей. Катастрофичность ее, пожалуй, ощущалась больше всего именно тогда, когда экономическое развитие достигло пика и, следовательно, стала возможной систематическая эксплуатация. Крестьяне в регионе между Нилом и Амударьей не только были в целом беднее, скажем, крестьян Северной Европы, где торговая составляющая долго была далеко не такой существенной. От Нила до Амударьи районы могли так же варьироваться по степени зажиточности крестьян. В некоторых случаях там, где сельское хозяйство было богатейшим, то есть более коммерциализированным и прибыльным, сами сельчане хуже питались и имели более болезненный вид, чем жители более «бедных» районов, снимавшие более скромный урожай: в частности, контраст между силой крестьян анатолийской глуши и слабостью крестьян богатого Плодородного полумесяца явно имел экономическую, а не расовую или национальную подоплеку

[205].

Эволюция городского уклада

Теперь перейдем от земли к общественному укладу в городах. Именно тут наилучшим образом ощущается уникальность ситуации в центре аридной зоны. Коммерческие преимущества торгового сословия, на фундаменте которых строилась относительная культурная автономия, и в то же время их тенденция к космополитизму и миграции, а не к локальной гражданской сплоченности, давно превратили города в религиозные центры. В обстановке Средневековья именно в них та же ситуация привела к открытости социальной структуры, индивидуальной свободе — и милитаризации политической власти.

Несмотря на разницу в благосостоянии, города в некоторых отношениях являлись продолжением социальных моделей деревни: ведущие семьи в деревне были связаны с семьями в городе; там, как правило, воспроизводились и повседневные отношения между семьями или специалистами в различных ремеслах. (На самом деле некоторые горожане были простыми крестьянами, возделывавшими поля вокруг городских стен.)

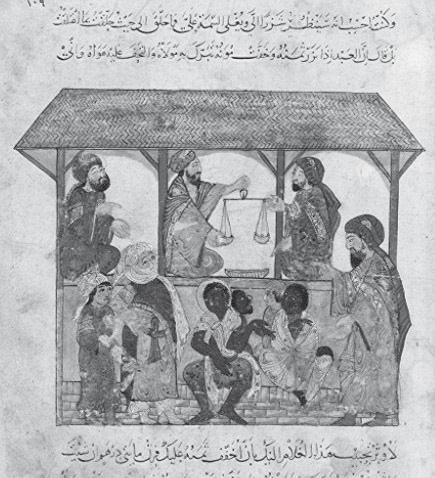

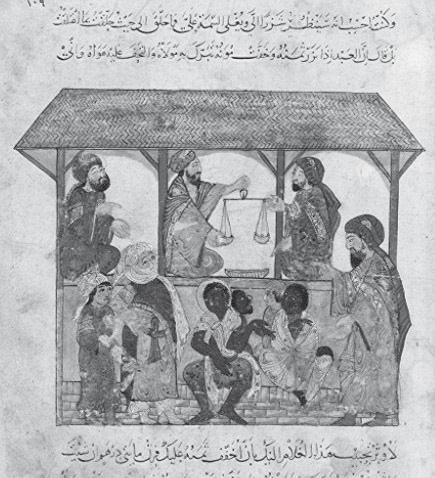

Рынок рабов. Средневековая арабская миниатюра

Многие клановые войны и понятия о собственности и справедливости, имевшие место в городах, уходили корнями в деревенскую жизнь. Мы уже отмечали, что элементы системы айанов-эмиров присутствовали в более благополучных селах. Тем не менее при значительном разграничении экономической и социальной функций разных групп городская жизнь вышла на гораздо более высокий уровень социальной сложности, и в ней возникли многие институты и проблемы, неизвестные деревне. Только применительно к городам можно говорить о системе айанов-эмиров в полном смысле. Там она возникла как доминирующая социальная модель. Несмотря на то что в какой-то момент стал возможен другой сценарий, распределение власти между айанами (знатью) и эмирами (военными) являлось константой в городах, на фоне которой предпринимались всевозможные попытки образования государства

[206].

Города предлагали гораздо более гибкие социальные ресурсы, чем деревня, а военные правители при системе икта не искали главный источник дохода в городе. Поэтому можно было ожидать возникновения активных муниципальных институтов, способных защитить права горожан. Но город, как правило, был не в состоянии выстроить прочную автономию от вездесущих военных, пьющих соки из земли, хотя и строго аграрные классы тоже не могли противодействовать городам. Сама урбанизация общества препятствовала автономии городов как таковой: управляющий землей элемент так тесно был связан с городами, что деревню во многом ассимилировали политические процессы городского общества, так что их политическая судьба была одинаковой. В любом случае людей, не привязанных к какому-либо фиксированному социальному статусу, трудно было собрать в эффективные совместные объединения, которые сохранялись хотя бы на протяжении одной человеческой жизни. Это не имело ничего общего с европейским муниципалитетом или общиной с ее тщательно регулируемой градацией статусов, или с системой индийских каст. И все же по-своему города формировали средства поддержания общественных норм и достижения социальных целей, то есть создавали институты-посредники между отдельным человеком и огромной безличной социальной средой.

Эволюция городской жизни шла параллельно развитию халифата. В аграрную эпоху были возможны несколько шаблонов существования городов. Центром самых первых городов между Нилом и Амударьей был храм с организованным штатом священников, которые контролировали финансы, обучение и все более крупные организации. Любой монарх вынужден был сотрудничать с ними, если сам не обладал высоким духовным саном. Эта форма породила более сложные модели задолго до того, как ее вытеснила эллинистическая модель города. У грекоязычных народов купцы и землевладельцы (или, в случае с «демократией», более широкие слои, включавшие некоторых ремесленников, чьи способы времяпрепровождения в некоторой степени походили на времяпрепровождение купцов) вращались не столько вокруг храма, сколько вокруг терм и других гражданских учреждений, ориентированных на мирян. Театр был символом гражданского духа настолько же, насколько футбольный стадион какого-нибудь американского колледжа является символом университетского духа. Как и в жреческих городах, жители прямо и косвенно зависели от доходов из села; в регионе между Нилом и Амударьей только землевладельцы из числа сельчан имели право гражданского участия в жизни эллинистических городов наряду с их жителями. Но в то же время эллинистические города в этом регионе, в отличие от городов менее развитой экономики в греческих горах и на островах и в отличие от первых храмовых городов в Ираке, обладали в лучшем случае очень низкой муниципальной независимостью. Они были объединены в территориальные царства. Но автономия у них была: они сами избирали своих чиновников и планировали общественные работы.