Подобно медицине хакимов, такие массовые мероприятия постепенно наполнялись элементами высокой культуры, поскольку она была свойственна состоятельному населению даже в деревнях. Чтецы эпических сказаний, основанных на книжных традициях, во всех концах прославляли имена героев, пленивших воображение горожан, — иногда не без смешения их с устными традициями, возникшими у самых непоседливых представителей сельского населения — бедуинских или тюркских племен.

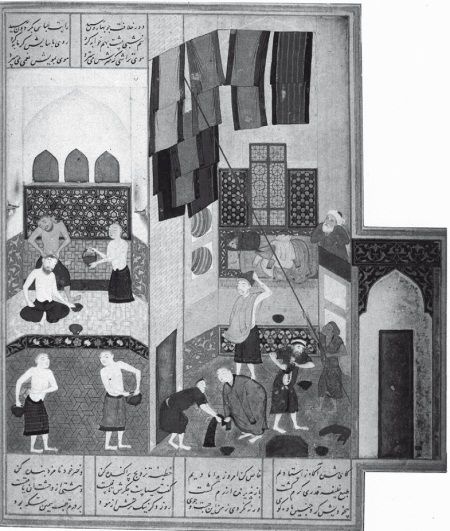

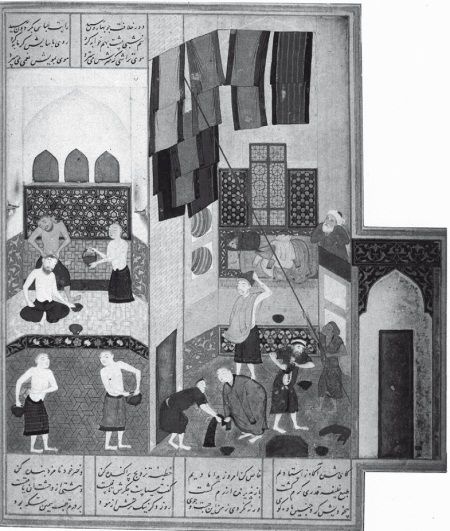

Сцена в общественной бане. Средневековая персидская миниатюра

Мусульманские религиозные праздники проводились в каждой деревне более или менее одинаково. То есть они тоже представляли собой попытку крестьян подняться выше своего уровня при помощи высокой культуры. Кстати, от более древних праздников, связанных с природным циклом (например, Навруза, Дня весны), тоже никто не отказывался.

Религиозные празднования, даже когда основную их модель определял шариат, существенно совпадали с потребностями жизни мусульман, в которую прочно вошли. Не по велению Корана, а вследствие своей центральной роли в общественном календаре самым важным и обязательным к участию праздником стал пост в Рамадане: в девятом из двенадцати лунных месяцев года правоверные (кроме больных и путешествующих) не должны есть и даже пить воду от восхода до заката солнца. Жизнь всех людей в этот месяц соответствующим образом перестраивалась, допускались лишь самые неотложные дела. Ночами же люди объедались еще больше, чем обычно, хотя более набожные не принимали в этом участия: они зажигали лампы в мечетях и читали наизусть весь Коран, по определенной части каждую ночь. По окончании рамадановского поста происходило семейное торжество, «малый» ид (или байрам). «Большой» ид паломники празднуют в окрестностях Мекки, все остальные мусульмане — дома, но «малый» на деле оказывался масштабнее из-за долгих приготовлений и нетерпеливого ожидания, обусловленного постом и волнением перед Рамаданом.

Но вдобавок к этим праздникам не менее шумно отмечали и мавлид, день рождения (и одновременно день смерти) Пророка. Более того, дни рождения большинства местных святых (которыми, как мы увидим далее, распространенный в обществе суфийский мистицизм снабдил практически все города и села) тоже стали поводом для сбора жителей того или иного района у могилы святого с целью получить благословение, а также для гуляний и ярмарки. Эти менее значимые праздники были поводами для паломничеств, при этом выполняя и другие социальные функции — такие, какую хадж в Мекку сыграл когда-то в Хиджазе. Для каждого состоятельного мусульманина хадж сам по себе являлся самой длительной экскурсией в жизни, не только из благочестия, но и в поисках приключений или в стремлении уединиться; а иногда — и политической необходимостью.

Мусульманин, который не испытывал особую нужду, отдавал часть своих доходов бедным. Минимальная сумма закята, или узаконенного обязательного ежегодного подаяния, теоретически оговаривалась шариатом. Но благость его была связана не с обязательной платой, которую в довольно произвольном размере взимали мусульманские правительства, а с частными добровольными пожертвованиями, в частности — на празднования, или ид (направляемыми, согласно предписанию Корана, преимущественно бедным родственникам). Таким образом, подаяния стали частью затрат на торжества, способствовавшей единению местной общины.

Наконец, величайшие храмы, куда совершались паломничества, служили пристанищем тем, кто вынужден был уйти из дома — вследствие совершенного ими преступления или павших на них подозрений, или оскорбления представителя знати. Общество могло быть жестоким, но оно предоставляло прибежища от жесточайших проявлений этой жестокости тем немногим счастливчикам, кому удавалось их найти. А под защитой религии человек сохранял свое достоинство мусульманина, даже когда отчаяние заставляло его искать приюта у гробниц святых

[215].

Глава III

Созревание и взаимодействие интеллектуальных традиций (ок. 945–1111 гг.)

Новый средневековый общественный строй отличался от общества высокого халифата не только в политическом, но и во всех остальных аспектах — в культуре, религии, литературе, искусстве и науке, а также в экономическом укладе и социальной структуре общества. Культура высокого халифата постепенно стала классикой, наследием, прекрасным примером из прошлого. Великие школы фикха, сформировавшиеся в это время, считались единственно возможными; шариат также был уже не экспериментом, а наследием. Каноны арабской литературной критики и грамматики, о которых спорили ученые Куфы, Басры и Багдада, были возведены почти в культ: их следовало знать наизусть и принимать как данность. А лучшая литература того времени осталась непревзойденной, единственной в своем роде, особенно в тех странах, где основным языком культуры был арабский. Официальная политическая теория всегда выказывала лояльность халифу, даже когда халифат рухнул, но ведь после краха и титула-то такого в Багдаде не существовало. Творческие люди в своих исканиях и все общество приспосабливались к новым условиям и находили новые направления деятельности, отталкиваясь от этого наследия.

Стремление мусульман к общему интеллектуальному единообразию росло по мере созревания исламской культуры и введения норм в различных сферах. Стремление же к более конкретному социальному единообразию внутри доминирующей элиты совсем утратило актуальность в жизни мусульман. У толкователей хадисов были свои представления о том, что считать правомерным в интеллектуальной деятельности общества, но и у других групп были свои мысли на этот счет, и эти группы не всегда настолько различались, чтобы исключать существование друг друга. Даже файлясуфы внушали уважение к великим мастерам своим ученикам, явно не таким зрелым, чтобы направлять свою деятельность самостоятельно, — ученикам, которые по достижении достаточной зрелости могли приобрести привычку к интеллектуальному приспособленчеству. Но в век шиитов какие-либо внешние причины, побуждающие к подобному приспособленчеству, частично нейтрализовались. Различные шиитские правители, разумеется, не жаждали устанавливать единые стандарты, которые у многих ассоциировались с суннитскими улемами. Не заинтересованы они были и в навязывании точки зрения шиитских улемов в вопросах, которые были преимущественно суннитскими. Сохраняя нейтралитет и довольно размытые контуры своих патронажных отношений с подданными, они способствовали развитию интеллектуальных исканий. Суннитские правители тоже в основном придерживались старой привычки и сохраняли общую терпимость. Таким образом, при довольно мирной обстановке и административной преемственности в крупных областях, внешние условия интеллектуальной деятельности не слишком отличались от условий в период высокого халифата.