Ибн-Сина родился близ Бухары и принадлежал к роду чиновников-шиитов. В юном возрасте он смог получить прекрасное образование в придворных библиотеках Саманидов. Он рассказывает, что к восемнадцати годам проглотил все имевшиеся в библиотеках книги по всем областям знаний, и уж, во всяком случае, по разным дисциплинам фальсафы. К этому моменту он уже успешно практиковал медицину. Он считал обязательным для себя получить место при богатом дворе, но не желал ехать в Газну, и, когда Махмуд увез к себе аль-Бируни и других ученых, Ибн-Сина скрылся от его назойливых приглашений, найдя место при отдаленном дворе в Западном Иране. Там он стал визирем при самом успешном из поздних Буидов, сопровождая его в походах. Параллельно он нашел время, чтобы сочинить многочисленные небольшие трактаты и выполнить два великих энциклопедических труда в его любимых отраслях — медицине и метафизике

[225].

Аль-Фараби предпринял попытку объяснить откровения ислама и законов шариата рационалистическими терминами, но, подобно ар-Рази, он интеллектуально абстрагировался от ислама. Со временем такая индифферентность к религии стала меньше ощущаться. В своей метафизике Ибн-Сина стал предвозвестником фальсафы, которая будет теснее связана с исламской традицией. Признавая важность шариата, он предпринял гораздо больше усилий, чем аль-Фараби, чтобы подтвердить не просто общий принцип потребности в пророке-законодателе, но, в частности, в законах-откровениях, приписываемых Мухаммаду. Он подробно разъяснил общественную пользу разных законов шариата как для народных масс, так и для элиты — понимая, что в последнем случае философ, как мудрец, может обойтись без подробностей в угоду более важным вещам. Так, он защищал полезность совершения намаза как дисциплины, достойной даже внимания философа, но позволял себе пить вино на том основании, что считал его полезным и знал, как избежать чрезмерного употребления, опасность которого в массах стала причиной того, что вино запретил Пророк.

Но его волновала и психология самого откровения. Аль-Фараби отдавал пророчества на откуп ученым, в большей степени склонным фантазировать в рамках своих концепций, поскольку философы-рационалисты воспринимали их не так уж серьезно. Ибн-Сина представил анализ, где доказывал, что пророк должен и быть идеальным философом, и иметь еще более широкий доступ к истине, чем лучший философ, оставшийся на уровне дискурсивных рассуждений. Он пришел к этому выводу, объясняя мистический опыт суфиев, в чьем духовном опыте он, в любом случае, должен был разобраться. Применяя неоплатоническую систему логико-рациональной эманации от Единого к миру сложных сущностей, он объяснил, что душа может интуитивно ощущать космический Активный интеллект, который управляет событиями в подлунном мире, причем она ощущает это непосредственно, а не приходит к пониманию путем логических размышлений. Доказательством, по сути, являлась способность суфиев приходить к определенным идеям, в которых они выходили за рамки условных предположений и подходили к тому, что следовало признать философской точкой зрения, не используя силлогизмов и рациональных категорий. Это интуитивное понимание могло быть переведено в образы учеными с богатым воображением, и уже в этом виде суфии или пророки представляли его остальным. Пророком был тот, кто довел эту схему до самых высоких степеней совершенства.

В ходе данного анализа Ибн-Сина обратился к психологии, сходной по духу с поздним суфизмом. Он утверждал, что человеческий ум обладал способностью рассуждать не просто потому, что являлся частью вселенского Активного интеллекта (как считал аль-Фараби), то есть, по сути, признавал наличие рациональных универсальных категорий в основе всех преходящих явлений — такое признание «актуализировало» потенциальный интеллект в каждом индивидууме. Ибн-Сина настаивал, что потенциальный интеллект в каждом индивидууме был отдельной сущностью; он нематериален и, следовательно, рационален и неразрушаем, независимо от того, насколько неадекватно он «актуализирован». Он подкреплял эту гипотезу двумя аргументами. Упоминая такие явления, как самовнушение и гипноз, он толковал их как непосредственное воздействие души на собственное тело и на другие, а не как вмешательство бестелесных духов, как считали некоторые греческие философы. И он с беспрецедентной настойчивостью применял принцип, состоявший в том, что отличимые понятия должны отвечать на отличимые сущности — принцип, лежащий в основе убежденности эллинистической философской традиции в том, что человеческий разум должен найти себе аналог и реализацию в космической гармонии. Посредством таких практических доказательств и нормативных принципов он установил независимость души как отдельной субстанции от тела — в этом отличаясь не только от Аристотеля, но и от Плотина. Этот принцип позволял допускать жизнь после смерти (в противовес общему «выживанию» в вездесущем Активном интеллекте) и адаптировать, по сути, аристотелевскую во всех других отношениях систему к мусульманской (и платонической) доктринам жизни после смерти, придав ей символический смысл. Но он также помог и более склонным к умозрениям суфиям лучше осмыслить свое понимание «я», которое оставалось их собственным отчетливым «я» и, тем не менее, иногда выходило за рамки мира времени и пространства.

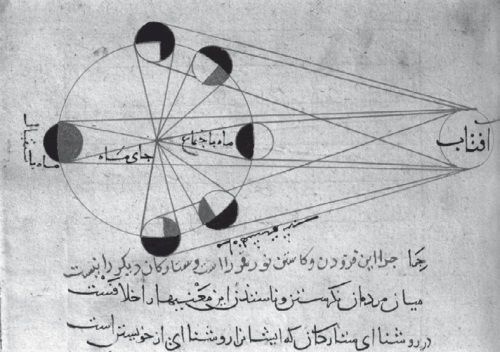

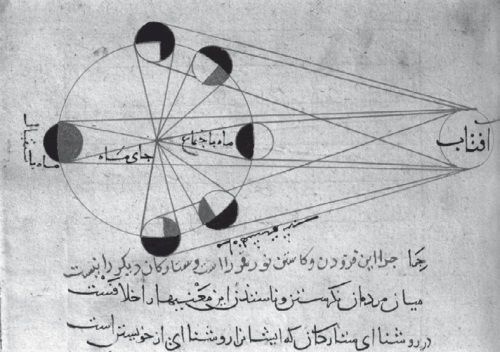

Страница из трактата аль-Бируни

Такой подход подкрепляло всестороннее переосмысление каждого важного момента в философской системе, от процесса мышления до природы бытия. Переосмысление сосредоточилось на понимании Бога. Бога сделали простым существом, как того требовала рационалистическая философия; и все же этому существу приписывались свойства, более подходящие реальному объекту человеческого поклонения. Тщательный анализ первичных божественных признаков показал, что, если применить правильные логические критерии отличия, все их можно сохранить как идентичные божественной сущности (как Необходимую сущность). И даже выяснилось, что всевышний простой Бог универсальной рациональности может «знать» не только универсальные сущности как потенциальности в Его рациональности (как, в целом, предполагали философы), но и конкретных индивидуумов или события — хотя только «универсальным образом»: о конкретном затмении можно знать имплицитно, если знать все небесные сущности и их возможные сочетания и взаимодействие. Именно занимаясь таким анализом, Ибн-Сина выработал свою сложную доктрину бытия (вуджуд), противопоставленного сущности. Взяв у Аристотеля логическое различие между тем, чем является вещь, и фактом ее существования, он наделил различие онтологической функцией: бытие — некое дополнение к сущности, посредством которого она может утвердиться. Значение этой онтологической функции неожиданно возникает в производном отличительном признаке между необходимым и просто возможным бытием, которым для Ибн-Сины обозначено различие между Богом и его творением. Утверждая, что бытие Бога совсем иного рода, чем все остальные, это разграничение выделяет Бога как нечто большее, чем просто рядовой элемент общей природной системы, коим он, похоже, является для Аристотеля.